一、导读

随着新能源汽车的日益普及,对电池材料的性能、安全系数等指标的要求也越来越高。其中,镍钴锰三元正极材料是其中具有重要发展前景的体系,特别是“高镍三元材料”,其充电截止电压高达4.3 V,具有更高的能量密度,是新能源汽车的重要动力来源。根据《汽车产业中长期发展规划》,到2025年,新能源汽车占汽车产销20%以上,动力电池系统比能量达到350 Wh/kg。能够担此大任的非“高镍家族”莫属。但,机遇中必有隐忧,随着镍含量的增加,热稳定性加速下降,从而导致电池的爆炸风险陡然增加。

那么,如何在保证性能的前提下,确保汽车的安全行驶?

二、成果背景

高镍三元材料是指LiNixMnyCo1-x-yO2 (NMC)组分中x大于0.6的正极材料,在使用传统电解液LiPF6-有机碳酸酯的条件下,电池极易在极端条件发生燃烧;通过加入含磷有机化合物作为阻燃剂,如磷酸三甲酯(TMPa),可以降低燃烧风险。但TMPa与石墨负极(Gr)又不是最佳拍档,其含量 >10%,电池的循环性能就显著恶化,这都归结于TMPa影响了SEI膜的致密性,使得Gr容易剥落。

随着局部高浓度电解液(LHCEs)的出现,原来与Gr不相容的一些添加剂也变得“合作起来”,为解决高镍三元锂离子电池循环寿命差、安全性低的问题带来了一丝曙光。

近日,权威期刊Angew. Chem. Int. Ed.上发表了一篇题为“Advanced Low-Flammable Electrolytes for Stable Operation of High-Voltage Lithium-Ion Batteries”的文章。采用LiFSI为电解质,并辅以2,2-四氟乙基-2,2,3,3-四氟丙基醚(TTE)来调节Li+溶剂化鞘的结构和组成,从而使TMPa与Gr的兼容性得到显著改善,性能优异的前提下,大火中化身凤凰!

三、关键创新

1)基于LHCEs 概念,以TMPa为溶剂、TTE为稀释剂、LiFSI为电解质制备了一种低燃烧性电解液;

2) 含有添加剂的E-TMPa-V和E-TMPa-F电解液制备的高镍三元锂离子电池,在2.5-4.4 V的电压下循环500次后,容量保持率高达88.0 %和85.4 %。

四、核心数据解读

1. 点不着的电解液

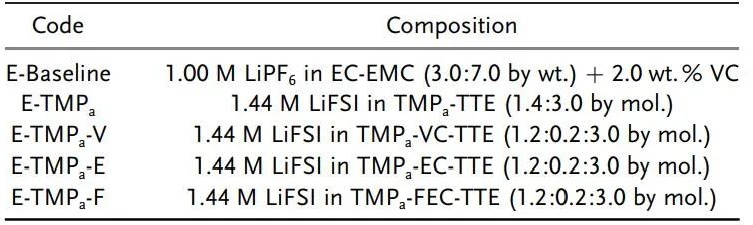

表1 研究中采用的TPMa基电解液组成:其中E-Baseline为传统LiPF6-有机碳酸酯电解液,其余四种为1.44 M LiFSI电解质的TMPa基电解液(VC,EC,FEC为添加剂) @Wiley

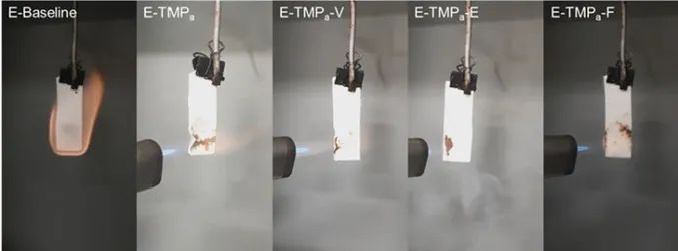

视频1 五种电解液的燃烧实验(扫码观看)

如表1所示,研究者以1.0 M的LiPF6-EC-EMC(3:7)-VC(2 wt.%)为参照电解液,基于LHCEs概念以LiFSI为电解质制备了四种TMPa基电解液。

通过将电解液浸润到玻纤隔膜中,进行了电解液的燃烧实验,如图1和视频1所示,浸润有E-Baseline的隔膜很容易燃烧,但四种TMPa基电解液却很难被点燃,原因就在于被加热后TMPa会释放出含磷自由基,可以迅速“消灭”燃烧所需的氢、氧自由基。

2. 神奇的LHCEs

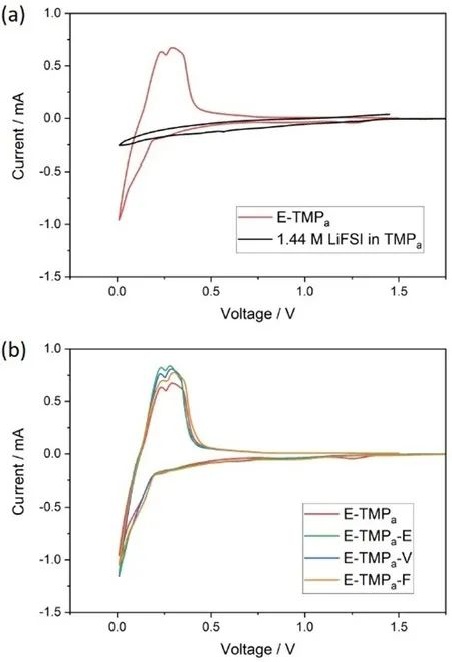

图2 Li // Gr电池的CV曲线

(a) 1.44 M的LiFSI-TMPa和E-TMPa电解液 (b)四种TMPa基电解液 @Wiley

为了证实TMPa的确会导致锂离子电池性能恶化,研究者在Li // Gr电池中对比了1.44 M的LiFSI-TMPa和E-TMPa电解液的CV性能。如图2a所示,单纯采用TMPa的电池CV曲线一塌糊涂,说明TMPa与Gr确实不兼容,但是加入含有TTE的E-TMPa电解液后,电池CV曲线马上“正常”,原因有两点:一是TTE加入后改变了Li+溶剂化鞘层的组成和结构,在Gr表面形成了结构稳定的SEI膜;二是TMPa有效抑制了Al集流体的溶解。

3. 理论与实验相结合证实LHCEs微观结构

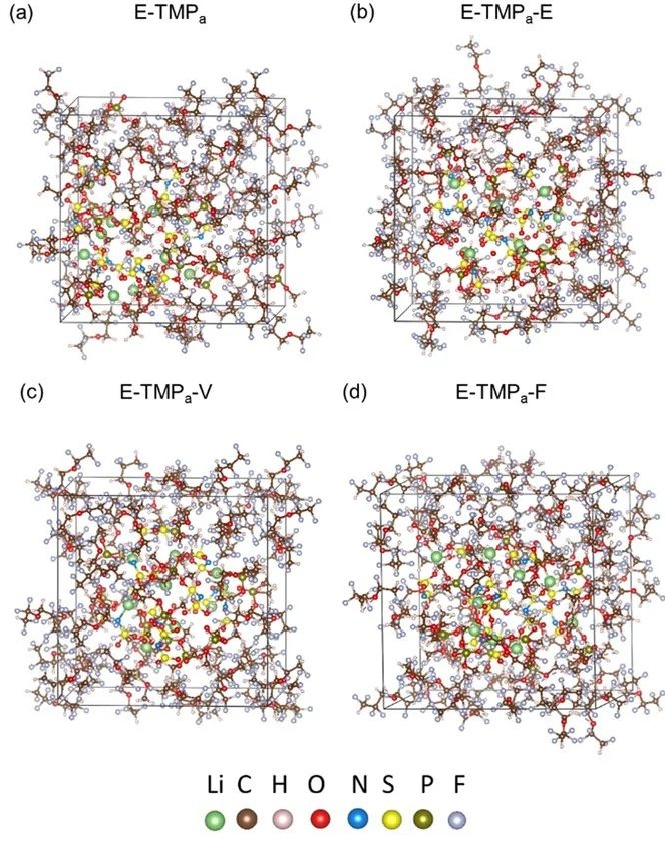

图3 基于AIMD算法得到的四种TMPa电解液的溶剂化结构 @Wiley

那么,TMPa基电解液中Li+的溶剂化结构又是怎样的呢?通过从头算法(AIMD)和扩散排序核磁共振谱(DOSY NMR)对电解液进行了深入研究。如图3a所示,在E-TMPa中,Li+、FSI-和TMPa紧密的堆积成离子簇,在加入少量添加剂(EC、VC、FEC)后,溶剂化鞘的簇状结构并没有被破坏,但是由于添加剂与Li+的亲和性高,它们被结合到了离子簇中(如图3b-d所示),改变了鞘的组成。由于TTE中含有大量的氟原子,它与其它物质的相容性都不好,加入后显著改变了Li+溶剂化鞘的微观结构,这是导致图2a中截然不同的CV曲线的原因。

研究者通过DOSY NMR研究了各种物质在不同电解液中的扩散行为,发现在传统电解液E-Baseline中,Li+、PF6-、EC和EMC的扩散系数分别为1.43、2.03、2.63和3.15×10-10 m2·s-1,而在TMPa基电解液中,Li+、TMPa和FSI-的扩散系数比较接近,分别为0.68、0.72、0.72×10-10 m2·s-1,这从侧面反映了在TMPa基电解液中离子簇的结构稳定,作为一个整体在电解液中迁移。而TTE的扩散系数则高得多,达到了2.75×10-10 m2·s-1,也印证了TTE与其它物质相容性不好,在电解液中充当了稀释剂的作用。

4. 稳定循环500次

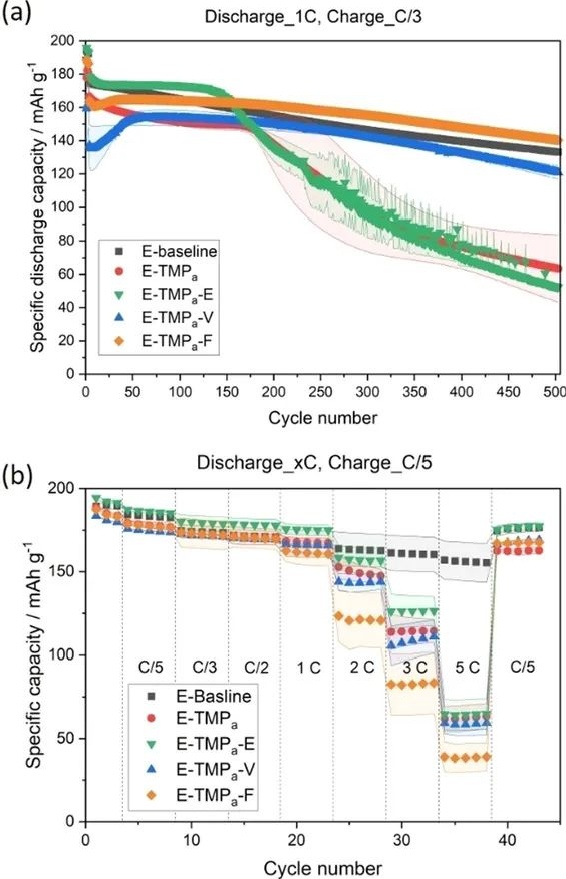

图4 不同电解液Gr // NMC811电池的放电比容量循环性能曲线 (a) 1C放电,1/3C充电;(b) 1/5C充电,放电倍率为1/5C、1/3C、1/2C、1C、1C、3C、1C、1/5C,1 C=1.66 mA·cm-2 @Wiley

研究者在不同电解液中测试了Gr // NMC811纽扣电池的循环性能。从图4a可以看到经过500次循环后,以E-Baseline为电解液的电池平均比放电容量从最初的176.9下降到了133.0 mAh·g-1,容量保持率为75.2 %;对E-TMPa电池来说,前190次循环容量衰减不明显,但随后循环性能恶化,最终容量保持率仅有38.1%,E-TMPa-E也有类似现象;而E-TMPa-V和E-TMPa-F为电解液的电池初始比容量为137.2和164.1 mAh·g-1,循环后衰减到了120.8和140.2 mAh·g-1,容量保持率达到了88.0 %和85.4 %。

5. 揭秘TMPa基电池循环寿命高的原因

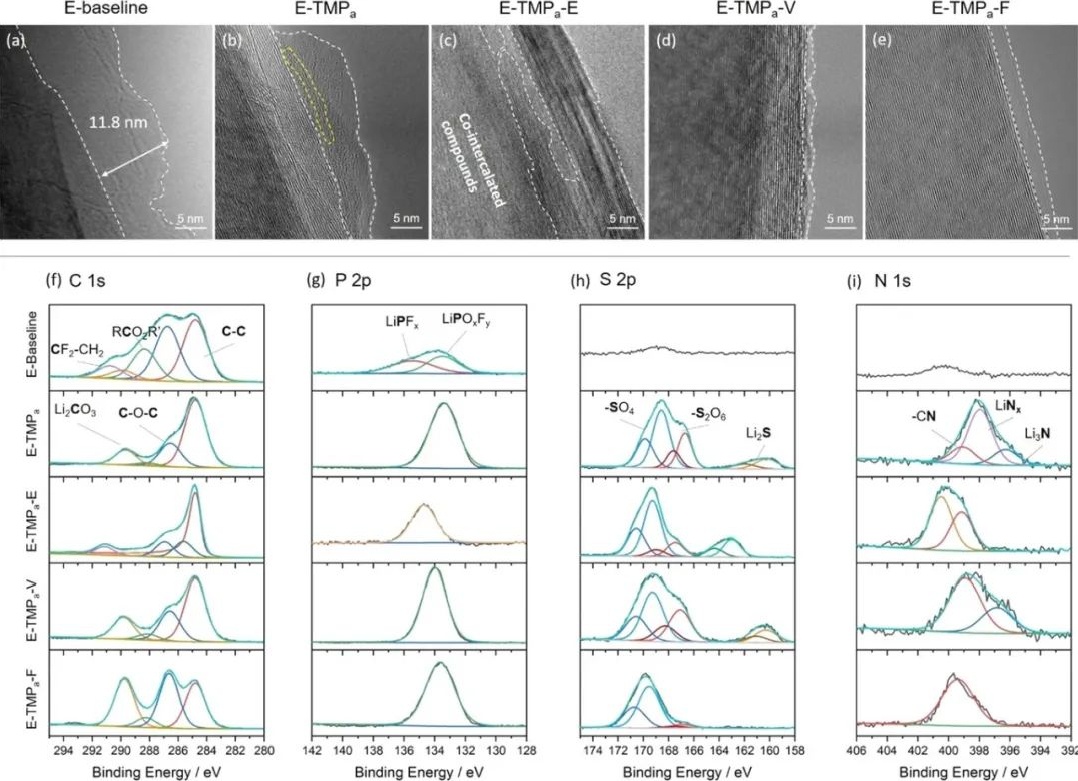

图5 (a-e) 循环500次后Gr的TEM照片;(f-i) 循环500次后Gr表面SEI膜的XPS谱图 @Wiley

图5 (a-e) 循环500次后Gr的TEM照片;(f-i) 循环500次后Gr表面SEI膜的XPS谱图 @Wiley

将循环500次的电池拆解后,用TEM和XPS对Gr表面形貌和元素进行研究。在图5a中,研究者发现E-Baseline电池中的Gr表面 SEI膜较厚且不均匀,平均厚度大于10纳米,这是其容量快速衰减的原因;同样在E-TMPa电池中也观察到了类似现象,同时Gr出现了一定程度的剥离;图5c中,E-TMPa-E剥离现象则更加严重。然而,图5d的E-TMPa-V,虽然Gr表面的 SEI膜厚度不均匀,但只有2 nm,而在图5e的E-TMPa-F电池中,SEI膜高度均匀且致密,所以这两种电池的循环寿命更高。

基于循环后Gr表面的元素分析,E-Baseline电池中Gr表面SEI膜主要来源于Li+溶剂化鞘层的分解;在TMPa基电解液中,阴离子、添加剂和稀释剂在SEI膜的形成过程中都发挥了作用,这可能是E-TMPa-V和E-TMPa-F电池循环寿命增加的原因。

此外,在循环500次后, E-Baseline电池NM811表层20 nm范围内,从最初的层状结构转变为岩盐相和非晶相的混合物,而在TPMa基电解液中,这种不可逆相转变则少的多。

五、成果启示

基于LHCEs概念,研究者通过在TMPa中加入TTE、采用LiFSI为电解质实现了高镍三元锂离子电池中Gr负极与TMPa的兼容性,点而不燃的电池又增加了其安全性,可谓遇火凤凰,坚韧不拔。

欲知成果详情,扫码直达!

声明:本文仅代表作者观点,如有不科学之处,请在下方留言指正!文章系作者授权新威研选发布,转载及相关事宜请联系小威(微信号:xinweiyanxuan)。