因此,从基础研究和工程设计的共同角度对基于SE的ASSLBs进行全面的梳理,以缩小基础研究和工业设计之间的差距,从而推动其商业化,这是非常迫切和必要的。近日,国际权威期刊Energy &Environmental Science发表了一篇题为“All-solid-state lithium batteries enabled by sulfide electrolytes: from fundamental research to practical engineering design”的综述,以期讲述这固态新时代的前世今生。

如图1所示为硫化物固态电解质的发展历史,最早关于硫化物电解质的研究始于20世纪80年代,主要为玻璃材料,例如,Li2S–P2S5–LiI (2 mS cm−1),68 B2S3–Li2S–LiI (1 mS cm−1)。2008年,首次报道了离子电导率在1–10 mS cm−1范围的Li6PS5X(X = F, Cl, Br, and I),直至2020年具有10.2 mS cm−1的Li5.35Ca0.1PS4.5Cl1.55诞生。

图2硫化物电解质的主要类别及其典型示例 @RSC

图2硫化物电解质的主要类别及其典型示例 @RSC

如图2所示的几种典型硫化物固态电解质,包括二元体系(图2A Li3PS4和Li4SnS4的晶体结构),三元体系(图2B Li10GeP2S12和Li6PS5Cl晶体结构)以及四元体系(图2C Li9.54Si1.74P1.44S11.7Cl0.3的晶体结构)。图2D揭示了这几种体系的离子电导率。此外,还介绍了锂离子迁移机理以及提高离子电导率以及化学和电化学稳定性的不同策略。

随后,进一步介绍了硫化物固态电解质的电化学和化学稳定性的最新进展。由于硫化物固态电解质对水气高度敏感,会释放有害的H2S,因此,必须在惰性气体气氛中处理,这势必会增加其成本。

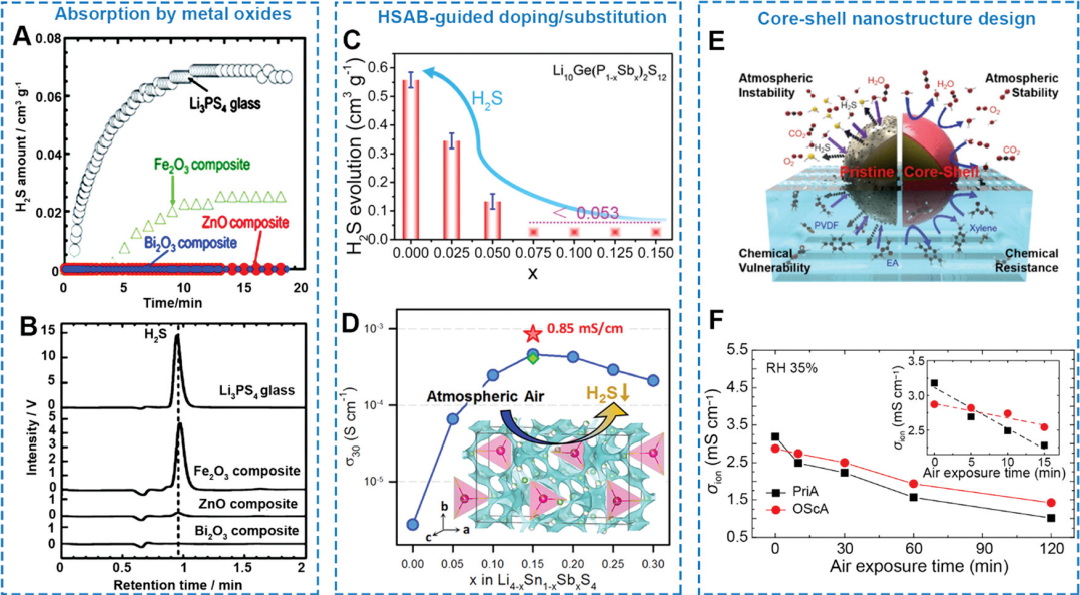

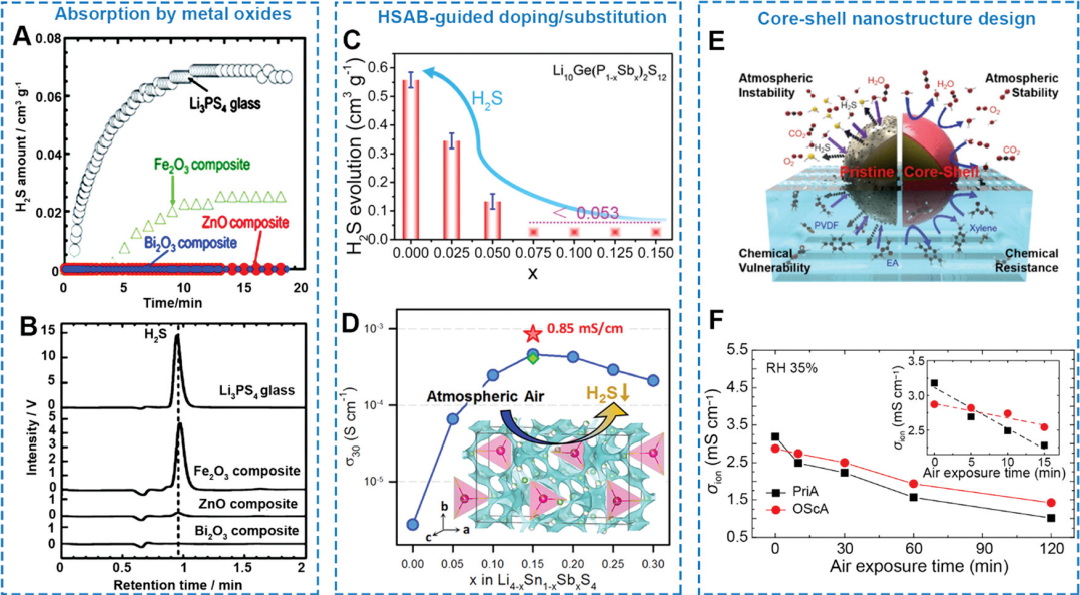

图3三种改变硫化物固态电解质空气稳定性的策略 @RSC

如图3所示, 在过去的几年中,三种改善其空气中稳定性的策略包括:金属氧化物的吸收,硬和软酸和碱(HSAB)理论指导的掺杂以及核-壳纳米结构设计。固态硫化物电解质需要与薄金属锂阳极和高压阴极配对,从而构成高能量密度的全固态电池,因此需要较宽的电化学窗口来确保硫化物电解质在充电/放电过程中的电化学稳定性。其中氧掺杂和界面纳米结构设计是一种提高硫化物电解质的电化学稳定性的有效方法。

文章还讨论了阴极和阳极与硫化物电解质之间的阴极和阳极界面挑战,以及解决的策略。

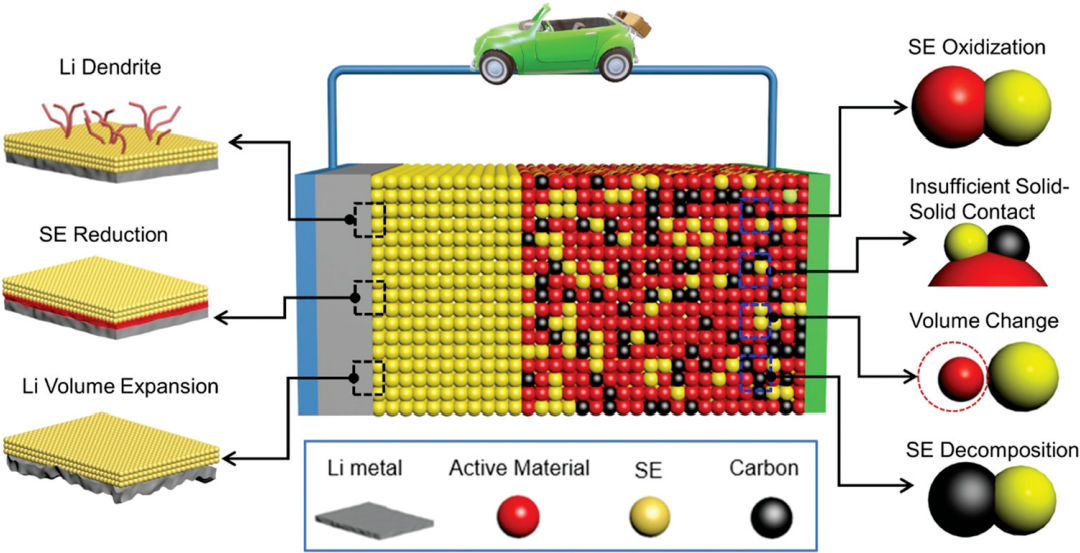

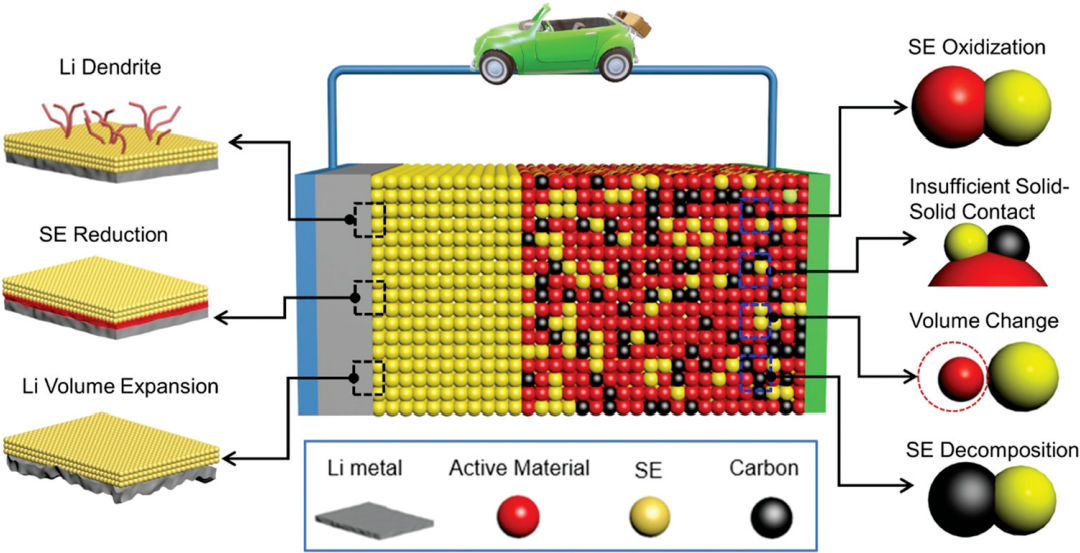

图4基于SE的ASSLB中阴极复合材料和Li/SE界面中各种界面挑战的示意图 @RSC

图4中的示意图分别显示了全固态电池中的阴极和阳极界面处的主要挑战。阴极界面的主要挑战包括过渡金属氧化物和硫化物电解质之间的界面反应,阴极材料的体积变化以及碳添加剂引起的硫化物电解质的有害分解反应,这会显著降低电化学性能。在阳极界面处,锂枝晶的生长,锂金属对硫化物电解质的还原以及锂的无限体积变化是最严峻的挑战。

为了进一步推动基于硫化物电解质的全固态电池的发展,深入了解它们的界面至关重要。近年来,许多可以探测界面的原位/非原位表征技术用于研究全固态电池的界面化学和结构信息。论文主要介绍了谱学和成像技术两大类表征手段(图5)。

由于硫化物电解质的高离子电导性,高性能全固态电池已有大量报道,其中硫化物全固态锂电池和全固态锂-硫电池的应用最广泛。文章把基于硫化物电解质的全固态锂电池的进展分为三类:包括活性材料设计,阴极/硫化物界面的设计和复合电极设计。

为了提高基于硫化物电解质的全固态锂-硫电池的性能,有如下策略:首先,提高硫阴极的电子电导率对于获得高可逆容量至关重要。第二,活性材料之间的三相界面,碳添加剂和硫化物电解质应该精心设计以确保全固态锂-硫电池的长期循环稳定性。第三,全固态锂-硫电池中硫阴极的体积变化很大(78%),这仍需要大量研究。第四,阳极锂枝晶的形成也是一大挑战,未来还需要不断努力。

此外,为了实现250–500 W h kg-1的能量密度目标,可以采用工程参数设计实用的全固态软包电池,并讨论了基于硫化物的全固态锂电池的可行制造策略(图6)。

尽管该领域已经取得了长足的发展,但距离实用化还有一定的距离,亟待在以下方面开展深入研究:

固态硫化物电解质的改进:包括改善硫化物电解质的离子电导率,空气稳定性,电化学稳定性,降低硫化物电解质的电子电导率,降低合成路线成本以及寻找新型固体电解质等方面。

全固态锂电池的界面挑战:包括阴极界面和阳极界面问题的改进。

软包电池的量产:溶剂和粘合剂的选择标准,质量控制,兼容的电池管理系统,材料成本和制造成本。

尽在新威研选App

声明:本文仅代表作者观点,如有不科学之处,请在下方留言指正!文章系作者授权新威研选发布,转载及相关事宜请联系小威(微信号:xinweiyanxuan)。

图2硫化物电解质的主要类别及其典型示例 @RSC

图2硫化物电解质的主要类别及其典型示例 @RSC