一、导读

锂硫电池由于具有高比容量(1675 mAh g-1)和高能量密度(2600 Wh kg-1),从而有望成为锂电池的重要竞争者。但是,由于锂和硫在电化学反应过程中固有的缓慢氧化还原反应、中间产物多硫化锂(LiPSs)易溶于电解液,以及活性物质电导率低等问题阻碍了锂硫电池的实际应用。其中,降低锂硫电池的电化学反应势垒,抑制多硫化锂溶解有利于提升电池的整体性能。

近日,福建师范大学的研究人员在Advanced Materials上发表了题为“The Electrostatic Attraction and Catalytic Effect Enabled by Ionic–Covalent Organic Nanosheets on MXene for Separator Modification of Lithium–Sulfur Batteries”的论文。作者通过在聚丙烯(PP)隔膜上修饰生长在Ti3C2表面的离子共价有机纳米片(iCON)来提高对LiPSs的静电吸附和催化作用。

1)SEI膜主要包括三种类型的非晶相:最外层的有机聚合物和非晶相聚合物,中间的非晶氧化物-硫化物相,以及内部的金属LiAmor相;

2)比较了添加DTD(硫酸乙烯酯C2H4O4S)和2% PS(1,3-丙磺酸C3H6O3S)后形成的SEI结构,揭示了Li2CO3稳定性及添加剂形成的Li2SO4膜对SEI稳定性的影响。

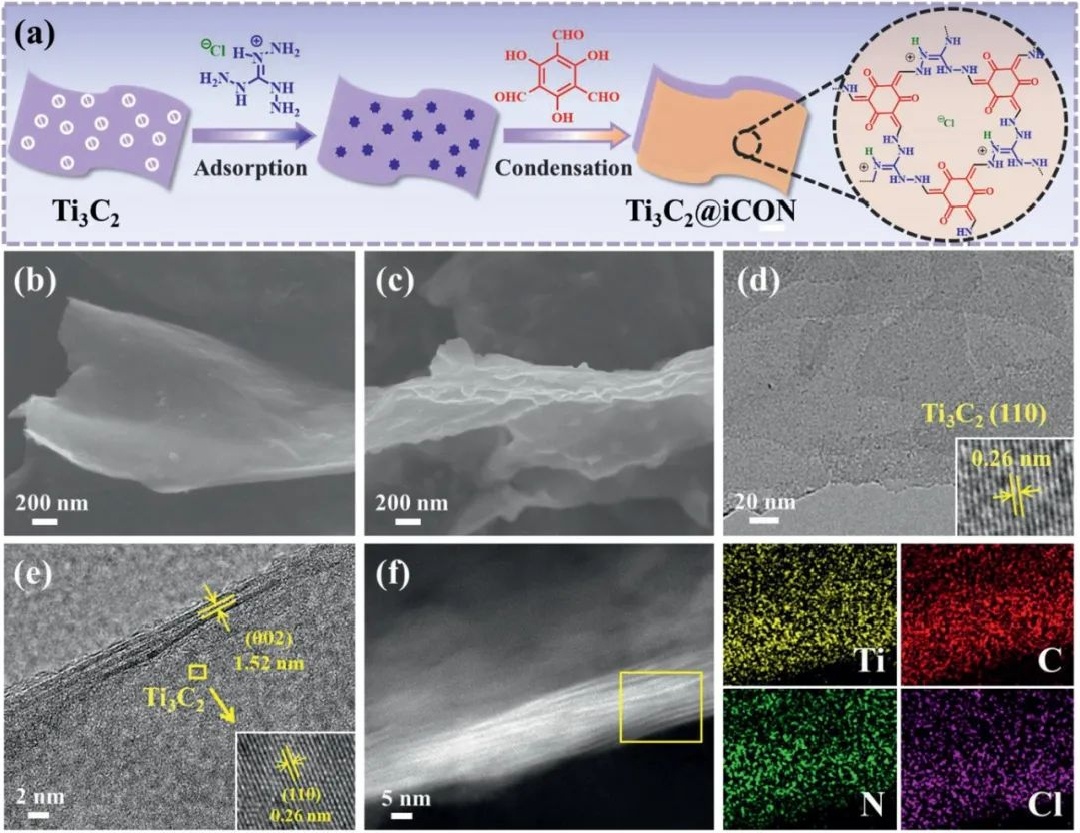

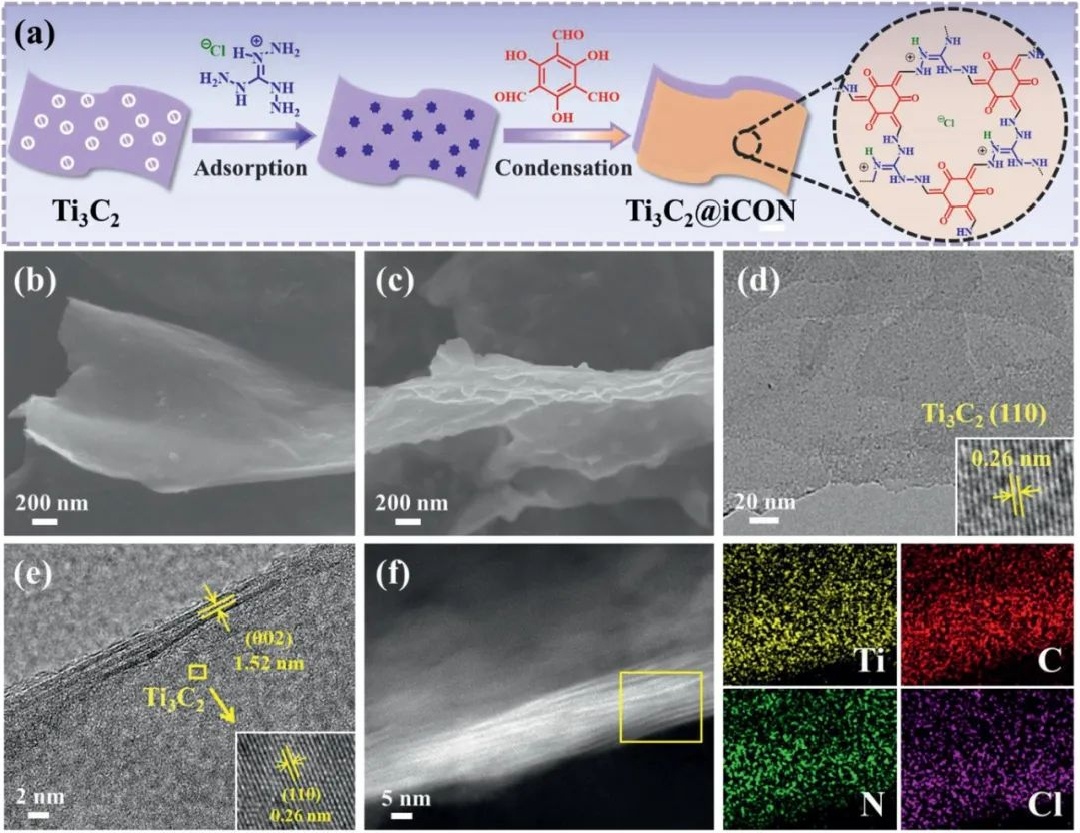

图1 a)Ti3C2@iCON的制备流程图。b-e)Ti3C2@iCON的SEM和TEM照片。f) Ti3C2@iCON的元素成像图。 @Wiley

利用静电和氢键相互作用确保三氨基胍盐酸盐(TGCl)在Ti3C2表面的吸附。在混合溶液中加入1,3,5-三甲酰基间苯三酚(TP),最后TGCl和TP发生缩合反应生成Ti3C2@iCON。

SEM/TEM图像显示,原始的Ti3C2和iCON均为典型的纳米片结构,展示了由超薄纳米片组成的银耳状结构。元素成像图显示出Ti,C,N和Cl等的均匀分布(图1f),表明iCON在Ti3C2表面负载均匀。

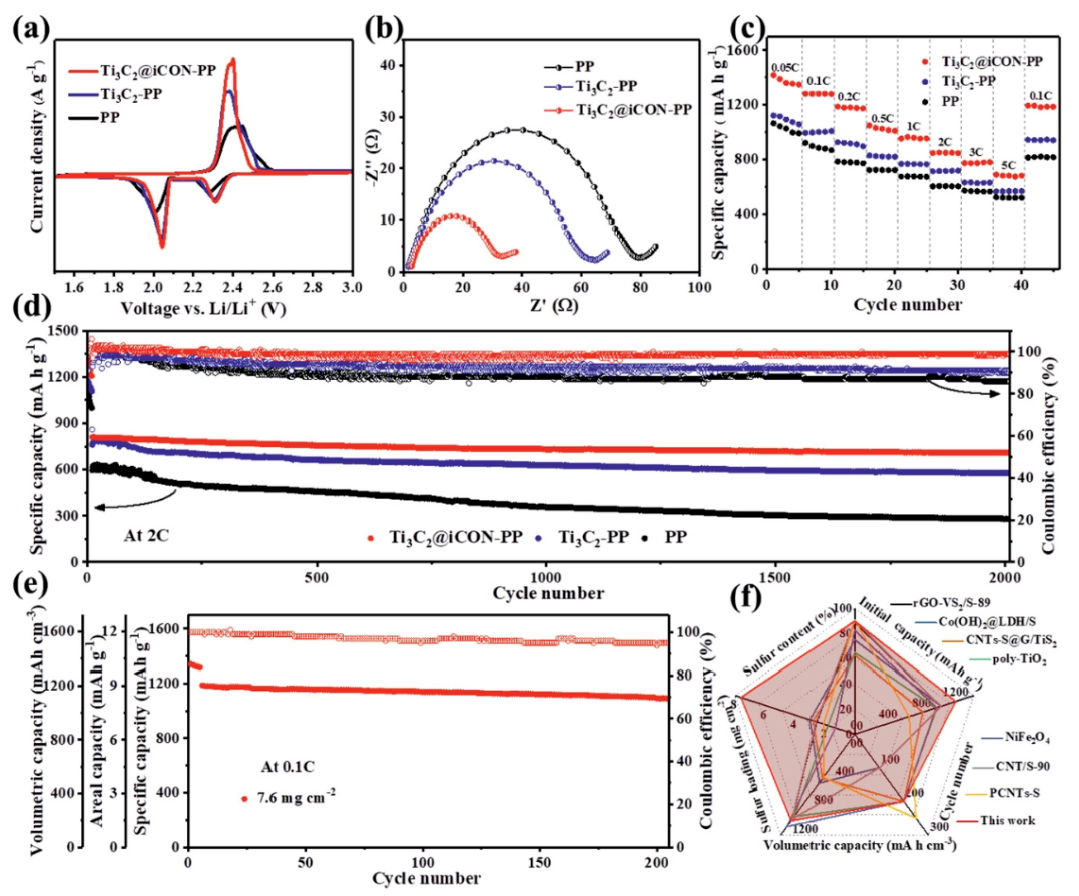

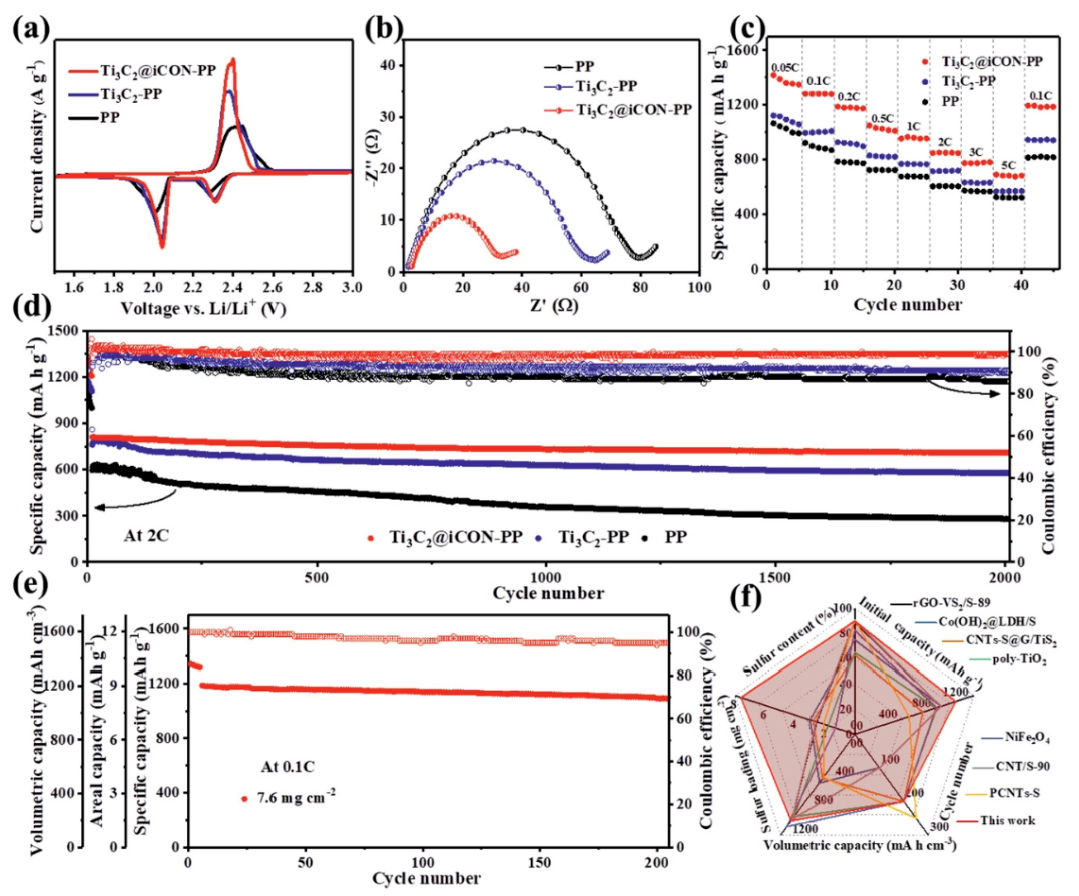

图2 Ti3C2@iCON-PP,Ti3C2-PP和PP的电化学性能图。@Wiley

利用真空抽滤将Ti3C2@iCON负载于PP表面。CV图(图2a)显示了Ti3C2@iCON-PP具有更高的还原电位和更低的氧化电位,表明Ti3C2@iCON-PP有更快的氧化还原动力学。Ti3C2@iCON-PP具有优异的倍率性能和持久的循环稳定性(图2c-d),即使在高负载量下,200圈循环后电池依旧能够保持1092mAh g-1,上述结果表明Ti3C2@iCON-PP抑制了LiPSs的穿梭效应,提高了催化转化能力。

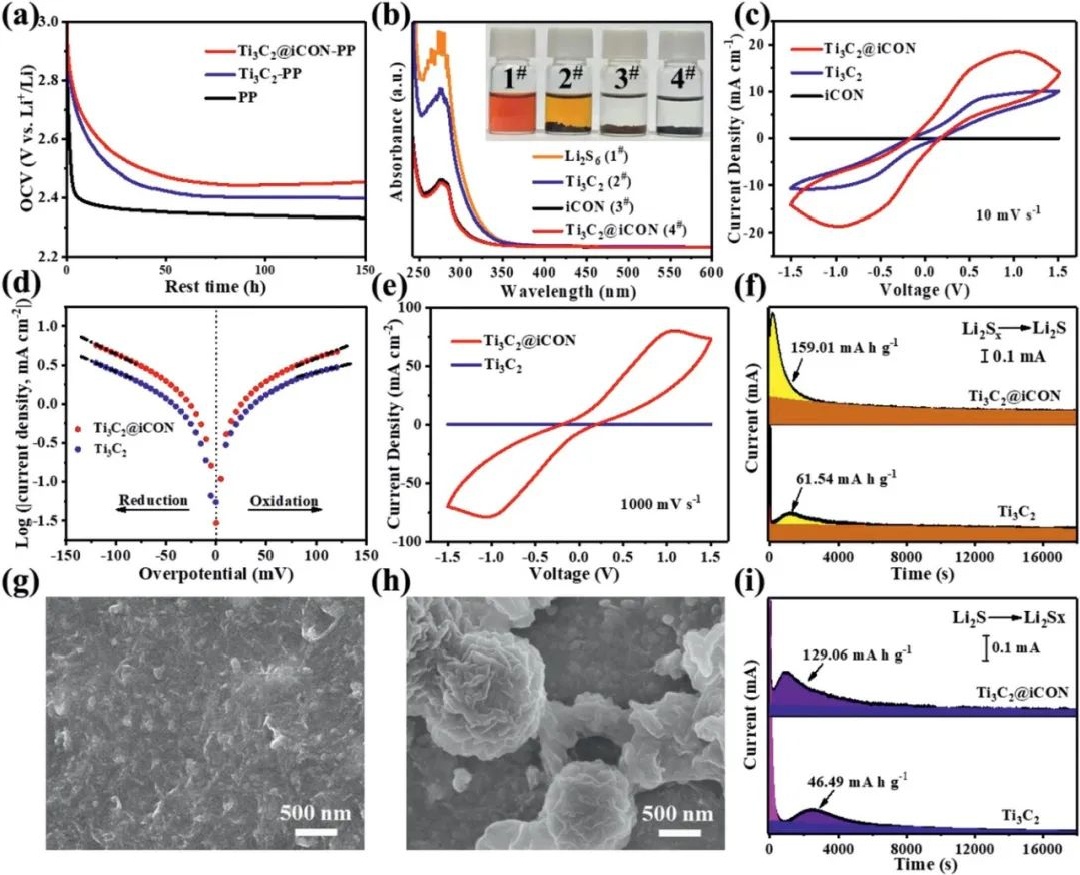

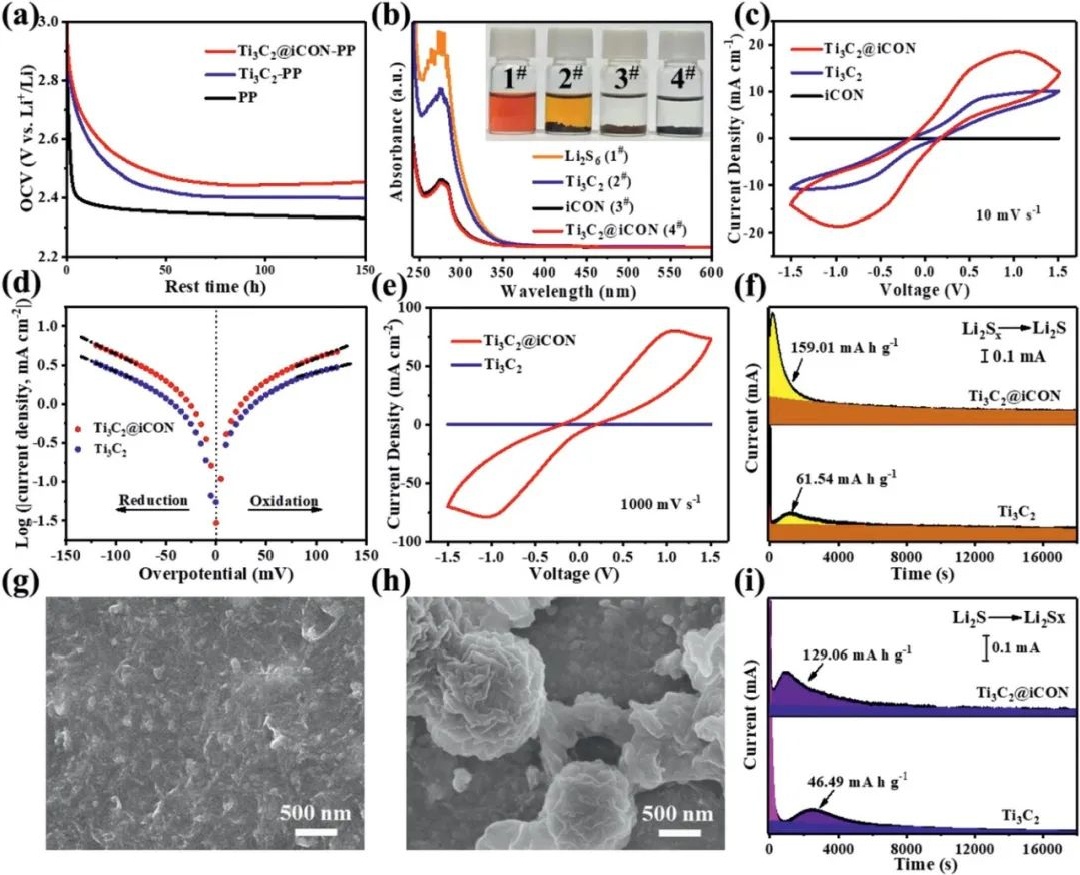

图3 Ti3C2@iCON-PP,Ti3C2-PP和PP催化性能图。@Wiley

作者利用半电池静置时间-电压监测(图3a),对称电池的CV测试(图3c,e),塔菲尔外推法(图3d)以及恒电流放电(图3f,i)等对Ti3C2@iCON-PP,Ti3C2-PP以及PP进行了测试。结果表明,Ti3C2@iCON-PP在整个充放电过程中具有较高的锂离子导电率和较好的氧化还原动力学。

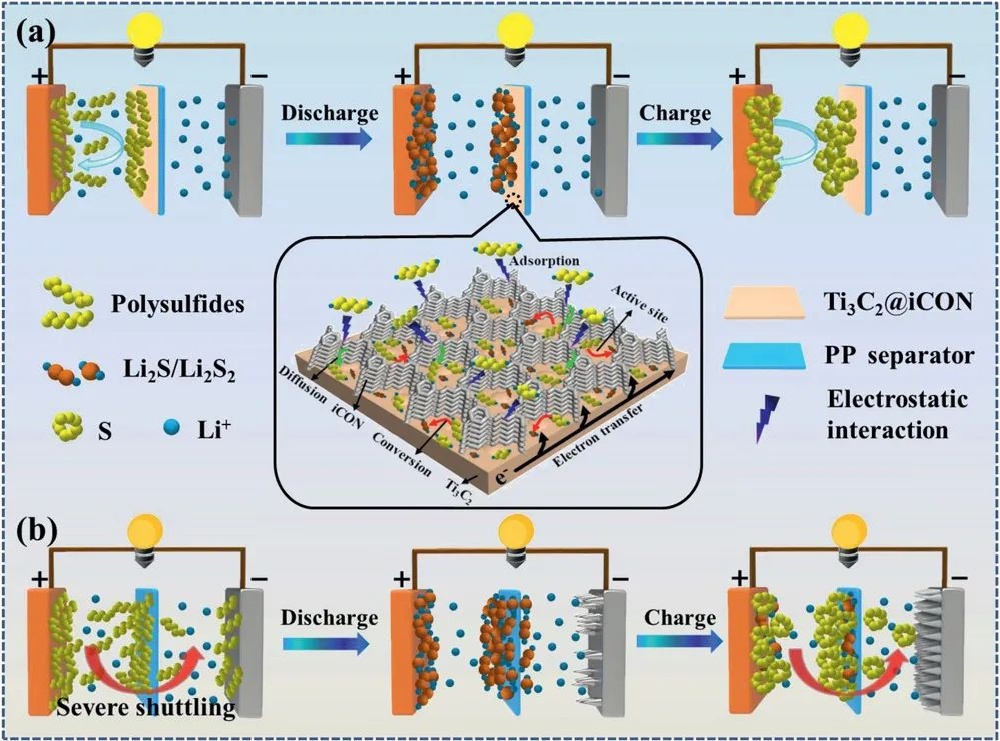

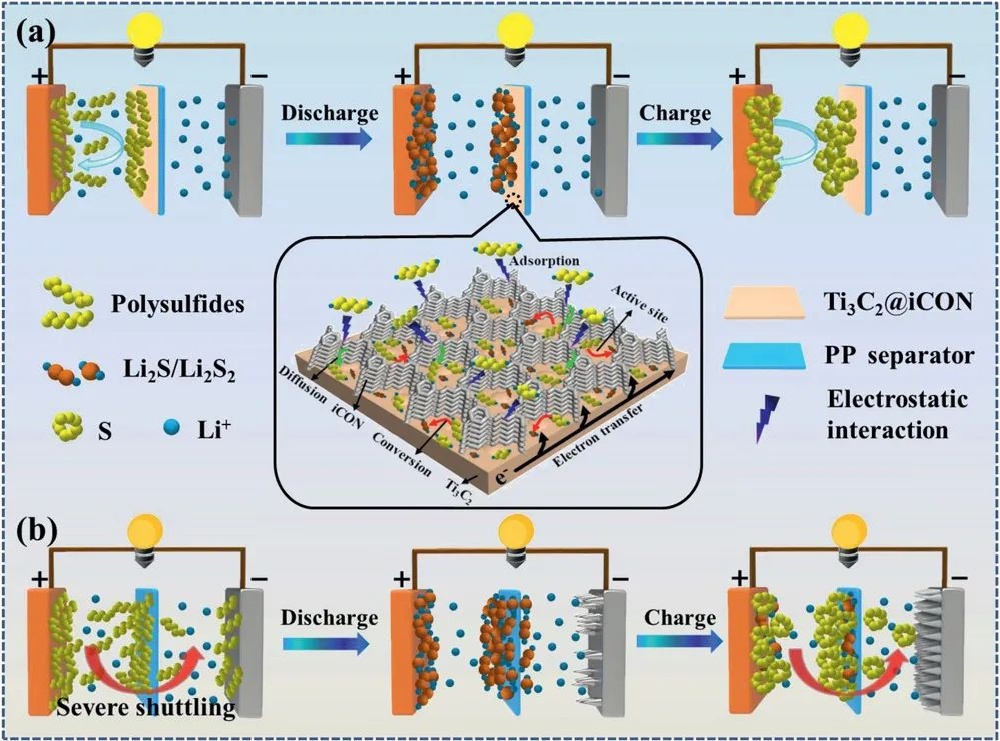

图4 Ti3C2@iCON-PP,Ti3C2-PP对LiPSs的吸附和催化转化示意图。@Wiley

如图4所示,Ti3C2@iCON-PP与LiPSs之间的静电相互作用可以捕获溶解的LiPSs并抑制其向负极的迁移。随着放电过程的进行,产生了大量的LiPSs,iCON与Ti3C2纳米片之间的紧密接触使得捕获的LiPSs从iCON向Ti3C2表面快速扩散。同时,Ti3C2具有良好的催化效果和较高的电导率,促进了LiPSs的转化,使Li2S在催化剂表面均匀成核和沉积。这确保了后续电化学循环中,从固体的硫化锂到可溶性LiPSs的有效转化。

iCON与MXene的结合有助于协同抑制LiPSs的穿梭、锂离子的传导和LiPSs的氧化还原动力学,从而获得高能量密度和显著的循环稳定性。

1. iCON的孔隙率和静电效应促进了LiPSs的吸附,提高了锂离子的传输能力。

2. Ti3C2的高导电性和催化效应则促进了LiPSs的转化。

文献链接

欲知成果详情,扫码直达!

声明:本文仅代表作者观点,如有不科学之处,请在下方留言指正!文章系作者授权新威研选发布,转载及相关事宜请联系小威(微信号:xinweiyanxuan)。