二维共轭共价有机骨架(2D c-COFs)是近年来出现的一类独特的2D共轭聚合物,具有高的平面内π-共轭和弱的面外相互作用。由于其可定制的结构、丰富的活性位点、明确的结构、固有的孔隙率、化学稳定性和(光电)电子性质,这些材料在化学电阻、逻辑和存储器件以及储能等方面具有广阔的应用前景。对于这些应用,通常需要长距离电荷传输。因此,研究者一直致力于研究2D c-COFs的导电性质。

最近的研究表明电荷载流子的迁移率在5-8 cm2 V-1 s-1之间,但是它们的导电率仍然相当低(<106 S/cm)。为进一步提高导电性,研究者利用掺杂策略,通过加入作为掺杂剂的客体分子(线性导电聚合物、C60等),例如掺杂I2可将导电性提高了3个数量级,但这种方法通常与2D c-COFs的非晶化/不可逆结构变化有关。此外,目前对于COFs晶格内掺杂相互作用的基本理解仍然有待深入研究。

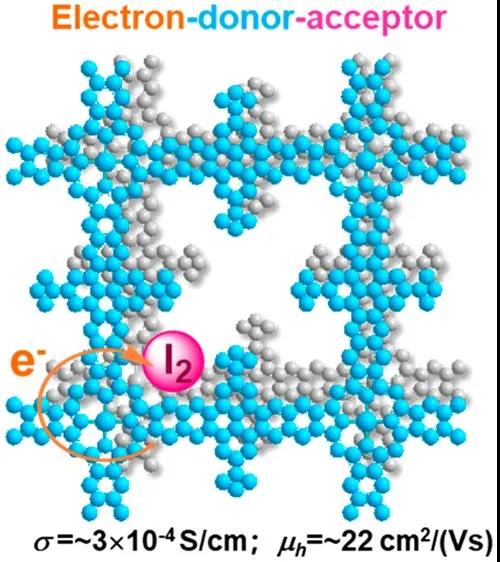

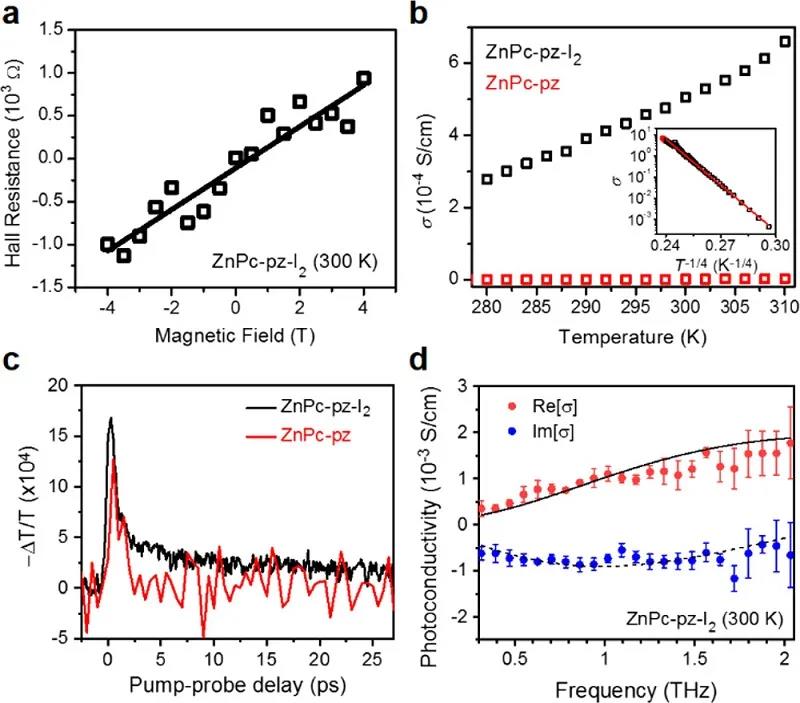

近日,德国德累斯顿工业大学冯新亮院士和董人豪研究员、德国马克斯·普朗克聚合物研究所Enrique Cánovas(共同通讯作者)等人报道了一种通过分子I2掺杂金属酞菁基吡嗪连接的2D c-COF ZnPc-pz,证明了掺杂定义的多晶2D c-COF(ZnPc-pz-I2)。I2分子优先位于COF孔中和骨架附近。霍尔(Hall)效应测量表明,在ZnPc-pz-I2中,分子I2掺杂将导电率和载流子密度分别提高了约3个和2个数量级。值得注意的是,分子I2掺杂还导致霍尔迁移率从5 cm2 V-1 s-1提高到22 cm2 V-1 s-1,达到前所未有的数值。此外,通过密度泛函理论(DFT)和时间分辨太赫兹光谱(TRTS)发现,该记录迁移率与掺杂后散射时间的增加有关,可能与电子供体(ZnPc-pz)和框架中的受体(I2)之间电荷载流子迁移的有序路径的形成有关。总之,该工作突出了开发具有高电导率和迁移率、结构定义明确、掺杂的2D c-COFs的潜力,为对掺杂剂和主体掺杂剂相互作用的基本理解提供了见解,阐明了结构-电子性质之间的关系。

制备与表征

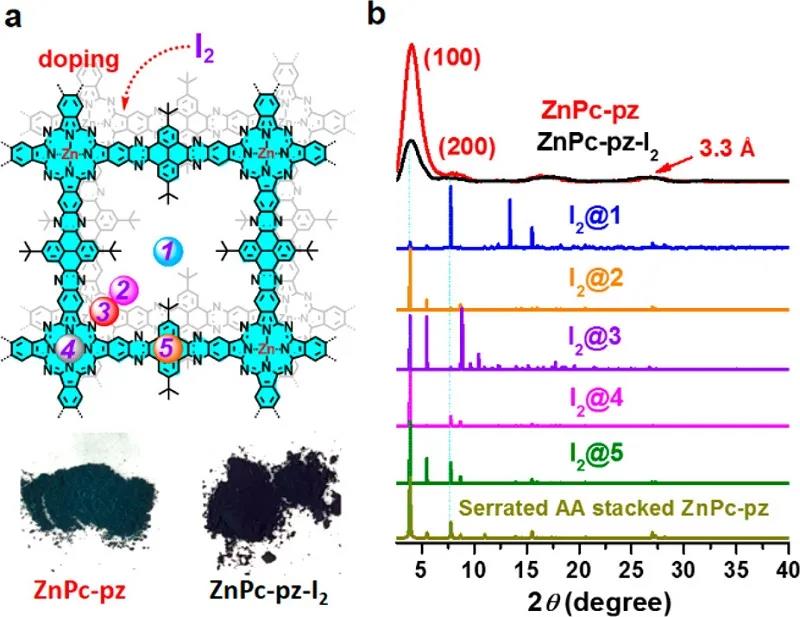

作者将ZnPc-pz粉末置于I2蒸气中,然后在真空下50 ℃加热除去过量的聚集I2,合成了2D c-COF ZnPc-pz-I2。所得样品中含有9-10 wt%的I2,并且该估值对应于每个结构单元近一个I2分子(C80H52N16Zn·I2)。研究发现,少量掺杂有利于准确地探测其对电荷传输现象。对未掺杂和掺杂样品进行粉末X射线衍射(PXRD)分析,在4.0处具有明显(100)峰。此外,图1b还显示了图1a中不同结构配置的计算模式:I2@1、I2@2、I2@3、I2@4和I2@5,分别与位于孔中心、靠近主干、多孔骨架、金属或芘单元上的I2分子相关。需注意,26.7处的衍射峰表明,ZnPc-pz-I2和ZnPc-pz的层间距离相同,表明I2分子不可能位于ZnPc-pz的层间(I2@4/5)。

图1 ZnPc-pz-I2的合成与表征

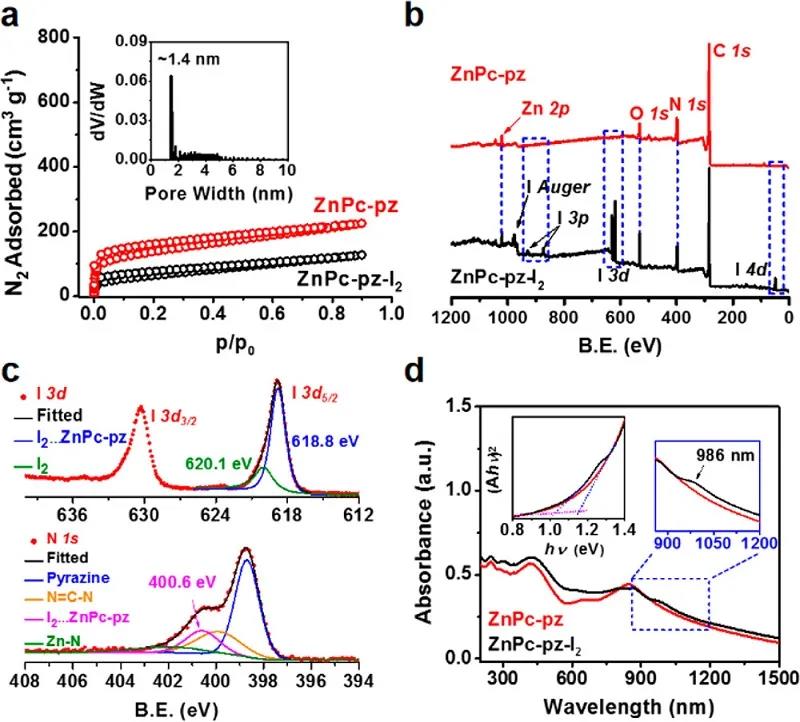

作者对ZnPc-pz-I2进行多尺度分析,阐明掺杂对结构的影响。通过氮气吸附测量对孔隙率研究发现,对比ZnPc-pz的487 m2/g,ZnPc-pz-I2的表面积为225 m2/g。扫描电子显微镜和能量色散X射线(EDX)显示颗粒表面的元素分布均匀,平均孔径为1.4 nm。通过X射线光电子能谱(XPS)分析发现,I(3d5/2)信号产生峰值在620.1和618.8 eV有反褶积。C(1s)信号对掺杂不敏感,N(1s)和Zn(2p)峰均出现正移。对N(1s)信号的反褶积揭示了400.6 eV下的另一种N原子类型。ZnPc-pz和I2在二甲基亚砜(DMSO)中的分散体的UV-vis-NIR吸收光谱没有显示电荷转移的迹象。

图2 ZnPc-pz-I2的结构组成表征

DFT计算

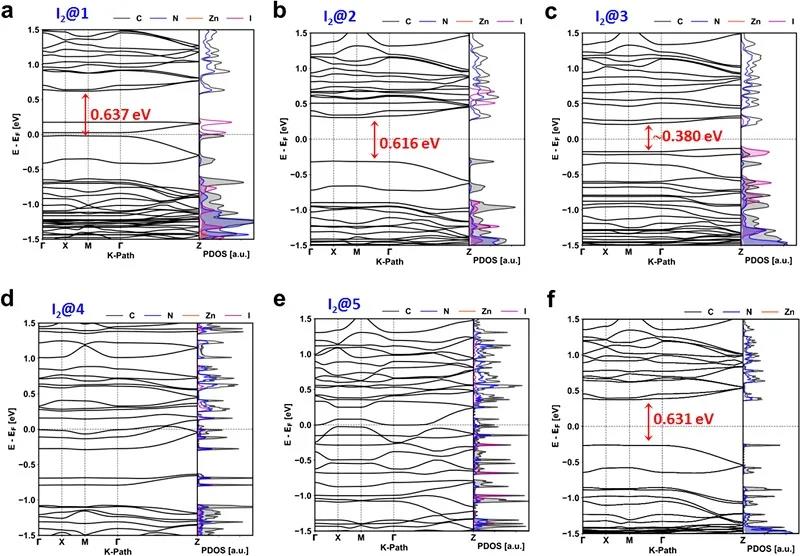

接着,作者利用DFT计算了不同模型的能带结构。虽然I2分子掺杂引起了明显的扰动,但是电荷传输的各向异性与孔隙中的I2位置无关。对于紧邻框架的I2分子,相互作用足够强,足以影响框架的电子结构。最明显的是能带隙显著减小,甚至达到金属特性I@4/5。同时,通过NIR分析发现,掺杂剂的紫外光谱主要变化仅显示在紫外光谱中I2@2。在此,带隙为0.616 ev,比ZnPc-pz的0.631 ev的带隙略小。空穴和电子的平均有效质量(m*)I2@2分别为2.08 m0和5.45 m0。

图3 DFT计算不同结构的能带

性能探究

最后,作者在300 K下对压缩小球进行霍尔效应测量,研究ZnPc-pz-I2中的电荷传输。霍尔电阻与磁场的极性揭示p-型半导体性质,其电荷密度约9.0×1013 cm-3,比ZnPc-pz高2个数量级。由于掺杂不会改变m*(I2@2),因此迁移率的提高(μ=q*τ/m*)是因为散射时间(τ)的增加。在ZnPc-pz-I2中发现,从310 K冷却到130 K时电导率呈指数下降;将lnσ与T-1进行拟合(310-230 K)可提供0.21 eV的活化能,小于ZnPc-pz的0.34 eV。此外,电荷传输取决于I2的量。具有4.7 wt%I2的ZnPc-pz-I2样品的迁移率和电导率分别约为10.5 cm2 V-1 s-1和5.0×10-5 S/cm。除去I2后,去掺杂样品的电导率降低至8×10-7 S/cm。作者在低于间隙的泵浦激发下测量了ZnPc-pz-I2,其动力学与在ZnPc-pz-I2内快速捕获和定位后快速生成自由电荷载流子相一致。需注意,在相同的激发条件下,ZnPc-pz-I2提供的信号要比未掺杂的样品强。在瞬态光电导率峰值处测得,实际和虚构的电导率分量随频率的变化。

图4 ZnPc-pz-I2的性能测试

High-Mobility Semiconducting Two-Dimensional Conjugated Covalent Organic Frameworks with p-Type Doping. J. Am. Chem. Soc., 2020, DOI: 10.1021/jacs.0c10482.

免责声明:以上内容转自微算云平台。仅代表作者个人观点,不代表新威研选立场。