锂金属被认为是发展高能量密度二次电池最理想的负极材料,但是锂枝晶与死锂的形成严重阻碍了锂金属二次电池的产业应用。不均匀的锂沉积溶解会导致固体电解质界面膜(SEI)下的锂金属表面非平面的形态变化。所以,不可变形的常规SEI膜不断出现高锂离子导通的裂缝,促发新的锂枝晶生长,进而引发起火甚至爆炸。反复的枝晶生长与溶解过程中生成大量SEI和无电接触的锂金属,这会导致低的库伦效率、短的循环寿命、大的过电势和电池体积的不断膨胀等问题。通过构建3D高比表面积的锂沉积框架、改变电解液组成和构建人造SEI等手段来提高锂沉积的均匀性或提高SEI膜的机械强度,进而抑制锂枝晶和死锂的产生。

为了构建超共形可拉伸的人造SEI膜,美国德克萨斯大学奥斯汀分校余桂华教授课题组制备了由少层无缺陷石墨烯纳米片堆叠组成的超共形可拉伸SEI膜,其可以在微米级锂金属颗粒的膨胀和收缩过程中通过适形变化以保持对锂金属的紧密包裹保护,有效阻止了锂枝晶与死锂的形成。结果表明:这种石墨烯纳米片构造的SEI膜赋予Li//Li对称电池在5 mA cm−2的高电流密度下循环1000小时,仍没有锂枝晶和死锂的产生;刷新了石墨烯薄膜稳定锂金属阳极的使用寿命。这项工作为石墨烯在锂金属电池中的应用提供了新的商机,为高能锂金属电池的开发提供了新的契机。。

文章第一作者是Yangen Zhou博士,通讯作者为美国德克萨斯大学奥斯汀分校余桂华教授(通讯作者),该工作于2020年10月28日在Advanced Materials上在线发表。

通过锂金属辅助机械剪切力剥离石墨并同时使剥离的石墨烯纳米片平行取向排列分布于锂金属中,之后通过电化学剥离除去表层一定厚度的锂金属,使得分散于锂金属中的石墨烯纳米片重新紧密堆叠并与锂金属紧密接触共形的SEI薄膜。这种简单、廉价、高效、环保的石墨烯薄膜新制备方法有利于石墨烯薄膜在锂金属负极保护中的实际应用。该设计为高能锂金属电池的开发提供了新的契机。

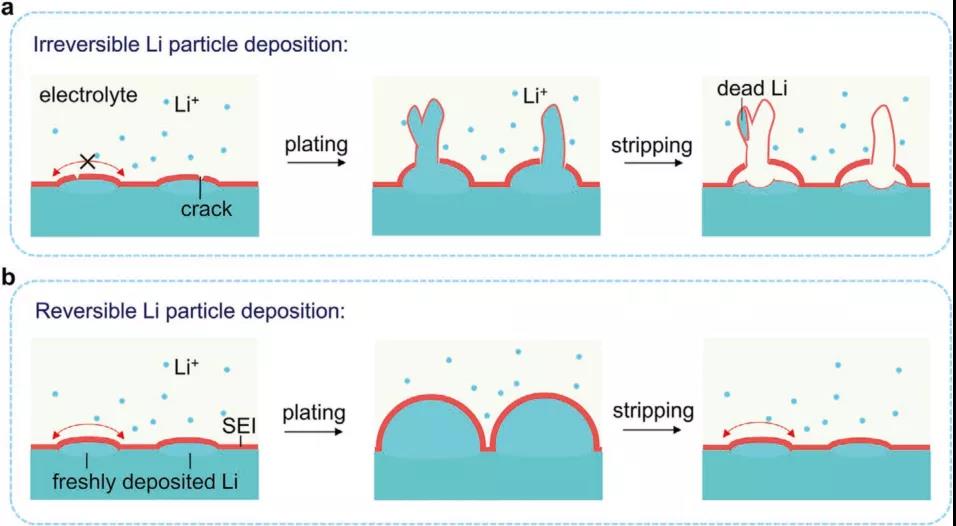

【图一】锂金属负极在不同SEI膜下的沉积溶解行为

a,不可变形SEI膜下的不可逆锂金属沉积溶解过程;

b,可变形和超共形SEI膜下的可逆锂金属沉积溶解过程。

不可变形的常规SEI膜不断出现高锂离子导通的裂缝,促发新的锂枝晶生长,进而引发起火甚至爆炸。反复的枝晶生长与溶解过程中生成大量SEI和无电接触的锂金属(如图1a)如果沉积的锂不仅没有发生平面形貌的改变,而且颗粒尺寸更大、弯曲度更小的锂也能在一定程度上提高锂金属阳极的稳定性。建立一种可伸缩的、能变形以适应锂金属非平面形态变化而不产生裂纹的SEI应该是从根本上避免锂枝晶和锂粉化的理想方法。此外,无论Li颗粒是膨胀还是收缩,构建的SEI都应该是超共形的,以保护整个Li金属表面(如图1b所示)。

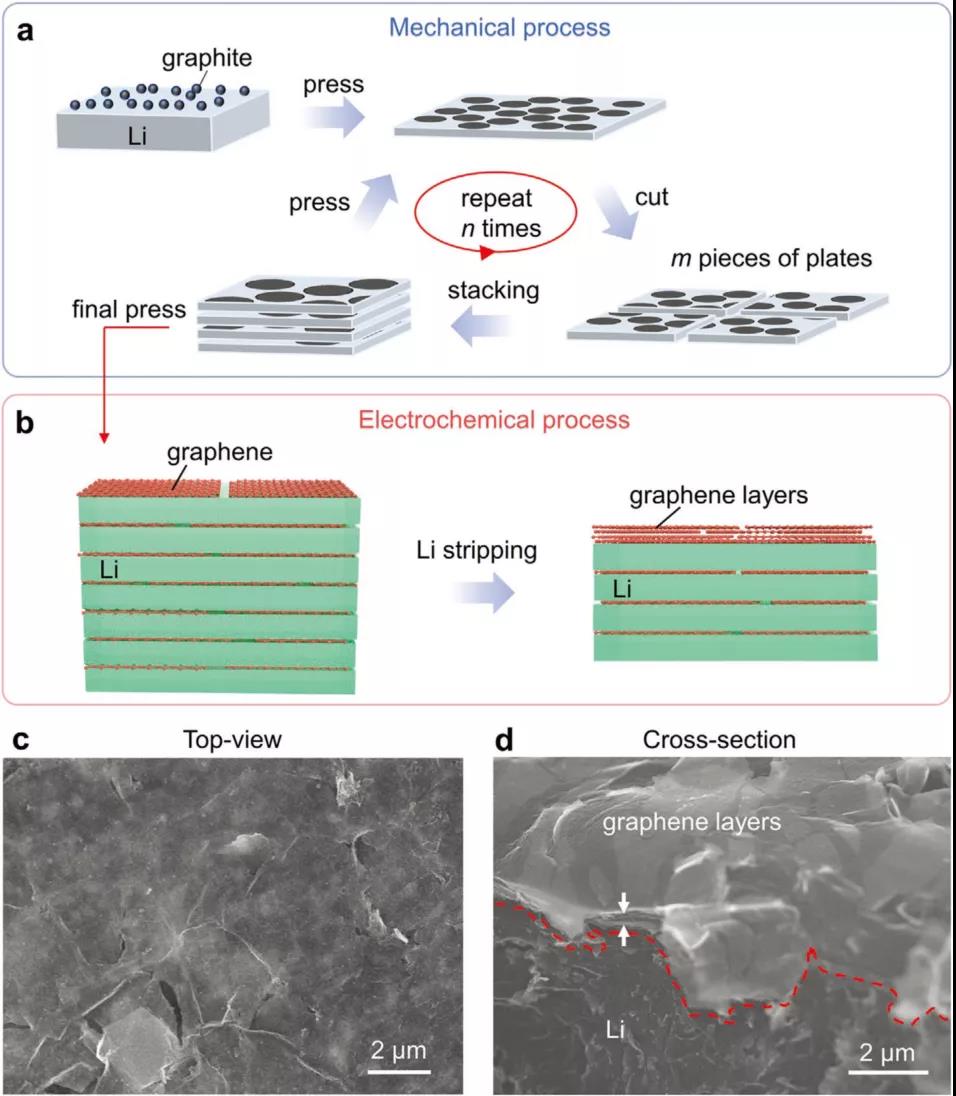

【图二】柔性共形石墨烯薄膜的制备示意图及其形貌

【图二】柔性共形石墨烯薄膜的制备示意图及其形貌

a-b,柔性共形石墨烯薄膜的制备示意图;

c-d,柔性共形石墨烯薄膜的形貌表征。

通过锂金属辅助机械剪切力剥离石墨并同时使剥离的石墨烯纳米片平行取向排列分布于锂金属中,之后通过电化学剥离除去表层一定厚度的锂金属,使得分散于锂金属中的石墨烯纳米片重新紧密堆叠并与锂金属紧密接触共形的SEI薄膜(图2a,b)。图2c中样品的表面图清楚地显示了锂金属表面上堆叠的石墨烯纳米片。如图2d所示,横截面图进一步证实了石墨烯纳米片在锂金属表面的堆积。

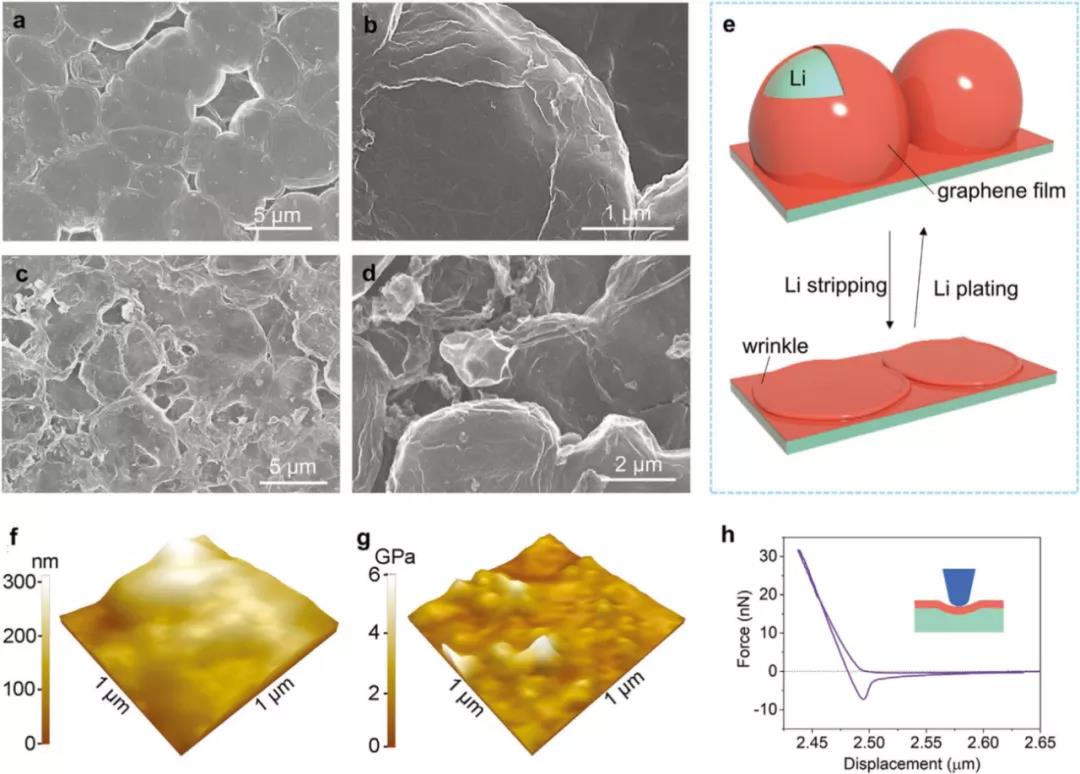

【图三】柔性共形石墨烯保护膜在充放电过程中的形态变化与机械性能表征

a-d,对称电池经过150次循环后的沉积态(a,b)和剥离态(c,d)石墨烯薄膜保护的锂(G/Li)金属阳极的形貌;

e,将堆叠的石墨烯层作为可拉伸的SEI,用于锂沉积和剥离过程中可逆形态变化的示意图;

f,镀锂后G/Li阳极表面的AFM图像;

g,f 过程相应的杨氏模量映射;

h,镀锂后G/Li阳极表面的典型压痕曲线。

为了研究石墨烯薄膜保护下锂沉积的可逆性,作者组装G/Li//G/Li对称电池,并在1mA cm−2和1 mAh cm−2条件下进行循环。经过150圈充放电循环后,锂阳极电镀后的表面没有观察到树突,但有排列紧凑的颗粒。这些粒子的大小接近3-6 um,形状接近球形(图3a)。图3b的高分辨率SEM图像清楚地显示,堆叠的石墨烯纳米片完全覆盖了颗粒,没有裂纹。对于剥离后的锂阳极,如图3c,d锂表面变得几乎平坦,石墨烯膜形成褶皱,以保持与锂金属表面的超共形接触。这说明在锂金属表面原位制备出的超共形石墨烯薄膜在锂金属沉积溶解过程中能够随着微米级大小锂金属颗粒的膨胀和收缩而发生共形变化,始终紧密包裹保护着锂金属,阻止了锂枝晶和死锂的形成。在首次充电过程中,石墨烯的层间滑移使该保护膜可随锂颗粒膨胀而拉伸变化,在放电过程中锂颗粒收缩导致石墨烯膜形成皱纹,而这些皱纹使石墨烯膜能随锂颗粒膨胀和收缩发生适形变化和紧密包裹(图3e)。先前报道保护锂金属的石墨烯膜主要由氧化石墨烯制备的,其往往成为锂金属的沉积位点,通过引导锂金属的沉积行为来保护锂金属。

采用原子力显微镜(AFM)测量Li剥离后G/Li阳极的形貌(图3f)和杨氏模量(图3g)。沉积的锂阳极表面光滑,这与SEM图像的结果一致。杨氏模量在大部分区域小于2 GPa。有趣的是,图3g中杨氏模量的分布与图3f中Li沉积的分布没有关系。这可能是因为锂离子通量被保护层重新分配了。图3h提供了一个典型的力曲线,表明该人造的石墨烯SEI相当柔软,受力积累时没有开裂现象发生。

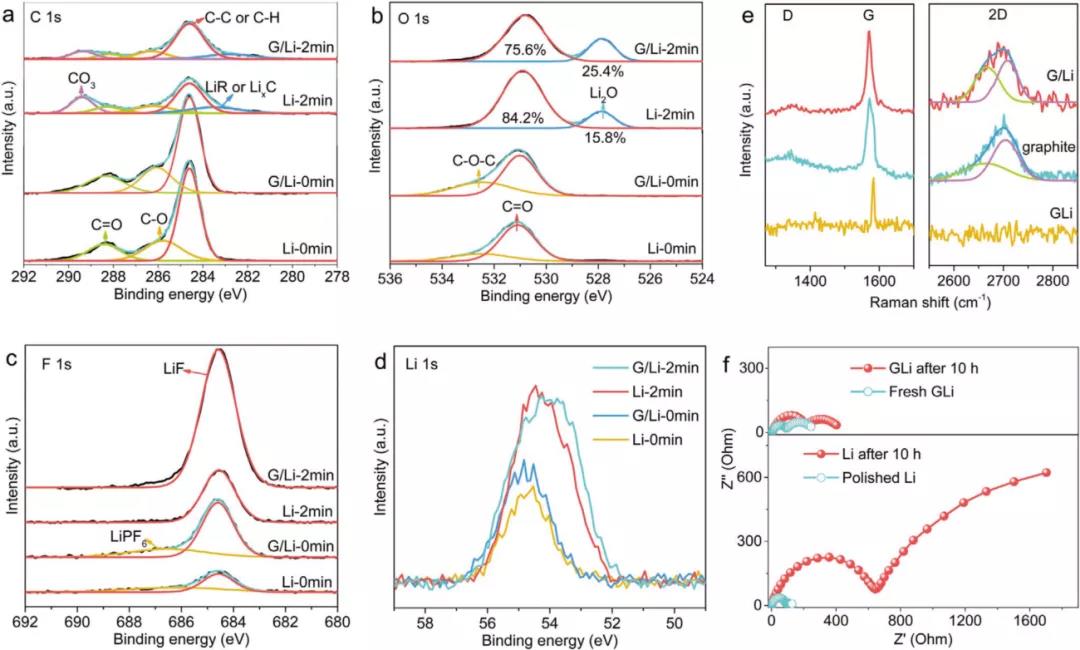

【图四】柔性共形石墨烯保护薄膜的谱学表征

a-d, Li||NMC电池50次循环后裸锂阳极和G/Li复合阳极上不同刻蚀时间SEI的XPS光谱,期中a为 C1s,b为O1s, C为F1s,d为Li1s,电解质为1 m LiPF6/EC-DEC;

e,石墨、GLi和G/Li样品的拉曼光谱;

f,未循环抛光Li||抛光Li和GLi||GLi对称电池静息10 h前后Nyquist图。

对SEI进行x射线光电子能谱(XPS)表征,如图4所示。两个阳极的SEI的最外层几乎相同,除了石墨烯-锂阳极(G/Li)有更多的F元素。这表明石墨烯薄膜促进了LiF的形成,这与文献报道的一致(图4c)。同样,最外层组分类似也归因于电解液和阳极之间的直接接触。刻蚀2分钟后,组分变的不一样。如图4a,G/Li中,C-O,C=O的峰(电解液分解产物Li2CO3)强度明显减弱,这说明电解液的分解受到一定程度的抑制。超共形柔性石墨烯薄膜有效阻止了电解液与锂金属的直接接触,减少了副反应的发生。图4e,Raman表征证实石墨烯薄膜为少层无缺陷石墨烯纳米片组成。无缺陷石墨烯层间具有超快的锂离子迁移速率,使得这种石墨烯薄膜构成的SEI有利于锂离子的均匀快速沉积。同时,锂金属表面上覆盖的少量石墨烯纳米片,可抑制电解液与锂金属之间的反应,从而导致GLi||GLi电池静置10小时后阻抗有较小的增加,相反,未保护的Li||Li电池静置10小时后,界面阻抗明显增加。

【图五】锂金属在柔性共形石墨烯膜保护下的电化学性能

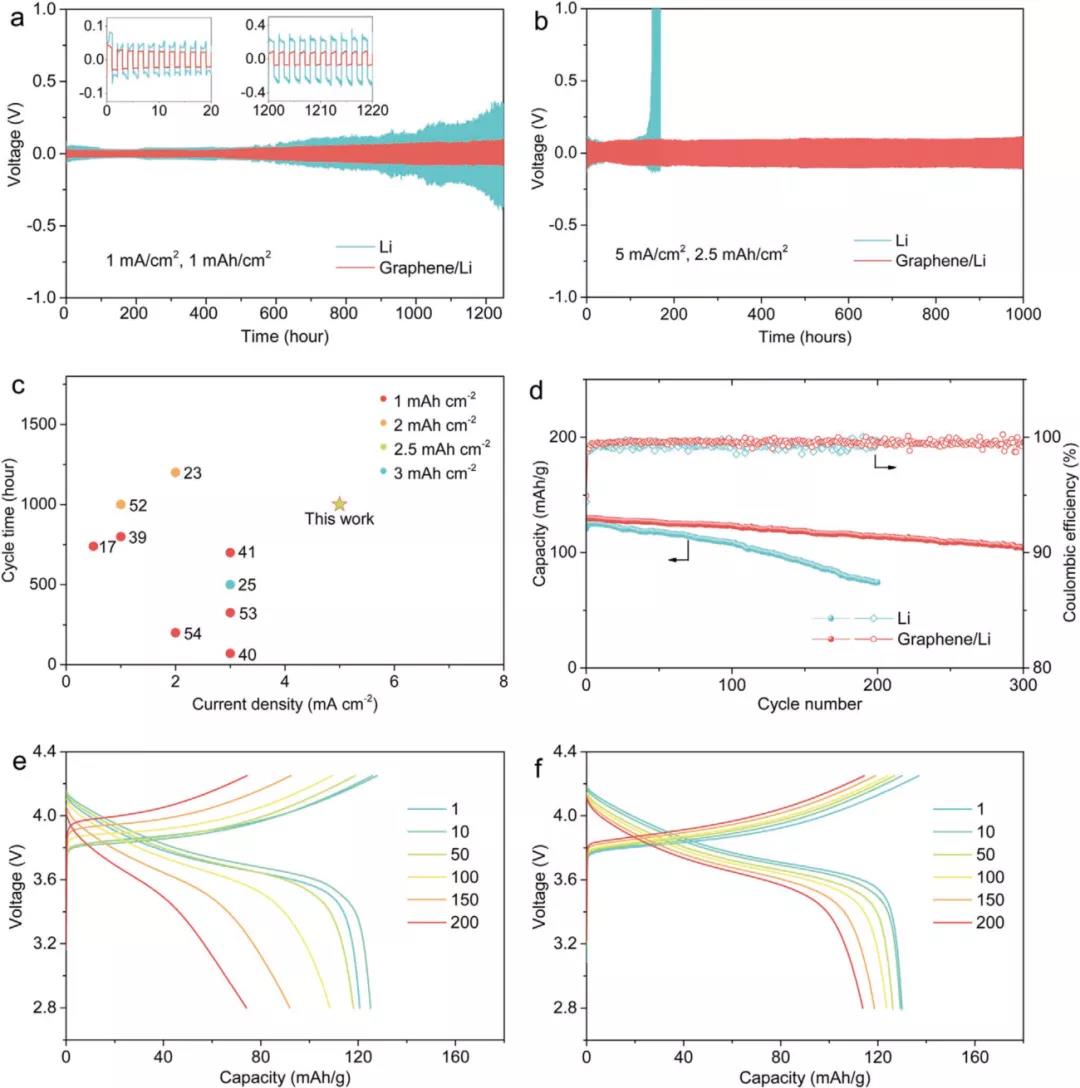

a-b,在不同电流密度下,以裸锂或石墨烯薄膜保护的锂为阳极的对称电池循环性能;

c,比较使用石墨烯薄膜保护锂金属(本研究)和堆叠氧化还原石墨烯稳定锂金属的对称电池循环性能;

d,以裸锂或石墨烯薄膜保护的锂为阳极、NCM为阴极的电池的充放电性能曲线;

e-f,原始Li||NCM电池(e)和石墨烯-Li||NCM电池1-200次充放电循环对应的电压分布图。

由柔性共形石墨烯薄膜保护的锂金属具有很好的循环稳定性。对称电池能够在5 mA cm-2 的高电流密度下稳定循环1000 h, 超过目前报道的基于石墨烯薄膜稳定的锂金属负极的性能(图5a,b)。同时,在全电池中也表现出良好的循环稳定性。图5d显示了石墨烯-锂复合||NCM电池和裸Li||NCM电池以1C倍率循环的性能。两种电池的容量都随着时间的推移而下降,而石墨烯-锂复合阳极的电池具有更高的初始容量和更好的容量保留率(300循环后容量保持率为80.8%)。相比之下,裸锂电池200次循环后容量保留率为59.2%。此外,石墨烯薄膜保护的锂阳极后,平均CE从99.3%提高到99.6%。同时,石墨烯薄膜保护的锂阳极电池的过电位变化很小(图5e,f)。

综上所述,作者团队提出一种简单、廉价、高效、环保的方法直接用石墨在锂金属表面构建出由少层无缺陷石墨烯纳米片堆叠组成的超共形柔性类皮肤保护膜。这种二维材料薄膜能够随着微米级的锂金属颗粒膨胀和收缩而发生共形变化,始终紧密包裹保护锂金属,抑制锂枝晶和死锂的形成。该工作为石墨烯促进锂金属二次电池的实际应用提供了新的可能。

Yangen Zhou, Xiao Zhang, Yu Ding, Leyuan Zhang, Guihua Yu. (2020). Reversible Deposition of Lithium Particles Enabled by Ultraconformal and Stretchable Graphene Film for Lithium Metal Batteries. Advanced Materials, DOI: 10.1002/adma.202005763.

DOI: 10.1002/adma.202005763.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.202005763

免责声明:以上内容转自深水科技咨询。文章仅代表作者个人观点,不代表新威研选立场。