碱金属的研究已经有很长的历史了,近年来其在能量转换和储存领域取得了很大进展。金属锂具有最高的理论容量和最低的电化学电势,被认为是电池负极的最终选择。然而,对于碱金属,在原子水平上的本征结构信息所知甚少。一个重要的原因是它们非常活泼,永远不可能以元素的形式存在于空气中。到目前为止,真空或低温转移似乎是将碱金属样品带入显微镜进行观察的唯一可靠方法。然而,在转移过程中不能完全排除污染和降解。此外,碱金属的电子束敏感性使高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)成像无法实现。最近,低温转移锂的原子尺度成像已被报道,而室温成像是通过将锂插入到石墨烯薄片中实现的。碱金属的直接室温原子分辨率成像从未被证明。更重要的是,在高时空分辨率下,碱金属生长的直接原位观测尚未实现。锂金属微结构中的缺失环节阻碍了对锂离子电池的进一步认识和发展。

近日,上海科技大学于奕教授课题组提出了一种在透射电子显微镜(TEM)内直接形成碱金属的简单而通用的方法。以观测的电子束为触发器,从其对应的碱盐中产生碱金属。对于观察到的电子束诱导的分解反应,研究者发现其产物为纯碱金属。与传统的多步反应制备固体碱金属相比,这里观察到的一步反应为制备和研究碱金属的内在结构和结构动力学提供了一种更有优势的方法。在观察过程中,采用低剂量像差校正的HRTEM (AC-HRTEM)可使电子束损伤最小化并获得原子分辨率。该工作在室温下实现了锂和钠的原子尺度成像。在原位快速相机中,以毫秒时间分辨率,使碱金属生长过程可以得到跟踪。这项工作为研究这种化学反应活性和电子束敏感的材料提供了范例。该方法的直接优点是说明了锂金属电池在石榴石型固体电解质上生长的不明确性,揭示了锂金属与表面钝化氧化物的物理接触特性,有助于更好地理解锂离子电池中锂枝晶和SEI膜等相关问题。相关成果以“Unravelling the room-temperature atomic structure and growth kinetics of lithium metal”为题发表在国际权威期刊Nature Communications上。

(1) 提出了一种在透射电子显微镜内直接形成碱金属的简单而通用的方法。

(2) 揭示了碱金属的固有原子结构及其基本性质,使碱金属的生长在原子级尺度上可视化。

(3) 澄清了锂金属电池在石榴石型固体电解质上生长的不确定性。且为研究金属锂的接触性能及其表面钝化氧化层提供了一种直接的方法。

3.1 碱盐中原位形成碱金属

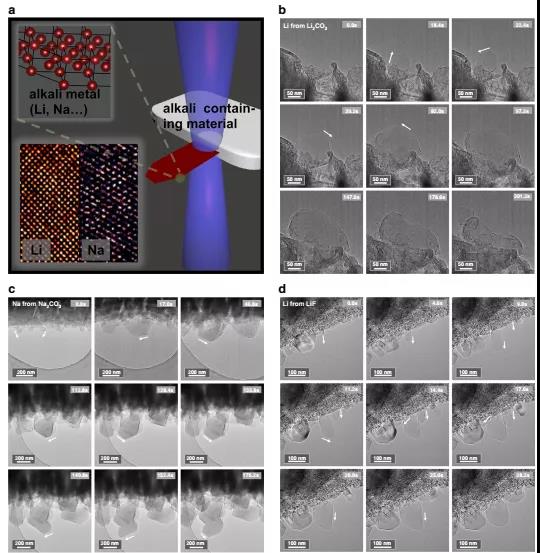

【图一】碱金属颗粒的原位形成和生长。

(a)实验过程示意图。一种由含碱材料在光束照射下形成的碱(Li, Na)金属粒子。插图显示了碱金属的化学结构。在室温条件下显示了锂金属和钠金属的原子分辨率图像。

(b) 从碳酸锂中原位生长锂粒子。

(c) 从碳酸钠中原位生长出钠粒子。

(d) 从氟化锂中原位生长锂粒子。

图1a展示了该工作配置的示意图。观察电子束可以触发反应,而反应速率由辐照强度控制。关键是控制电子束的剂量率。通常选择10-1000 e Å−2 s−1。通过将高能电子束聚焦在碱金属碳酸盐/氟化物颗粒的边缘上,碱金属颗粒从被照亮的点上生长出来,规模达到数百纳米。通过调节光束强度,仔细控制反应速率,因此反应过程足够慢,足以被探测器捕获,并且锂和钠的原子分辨率成像在室温下得到演示。详情如下:首先,将纯碱碳酸盐/氟化物滴注到TEM网格上。接着,给出了碱金属形成和生长过程的三个例子。图1b-d显示了分别从碳酸锂中提取锂、从碳酸钠中提取钠和从氟化锂中提取锂的原位生长过程。在生长过程中,可以观察到尖锐的棱角,表明这些颗粒的结晶特征。一般来说,粒子会沿着几个生长方向膨胀。可总结出电子束诱导碱盐形成碱金属应该是一种常见的现象。

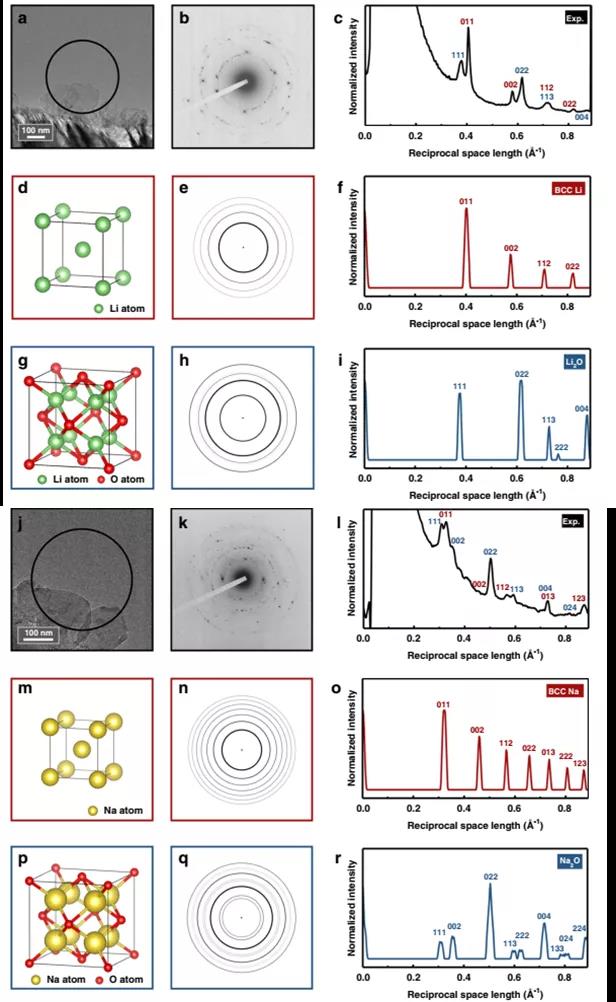

【图2】碱金属颗粒的SAED分析。

(a) 选定的锂粒子(黑色圆圈表示孔径面积);(b) 其SAED图形;(c)旋转平均谱。

(d) b.c.c.锂的晶体结构;(e) 其模拟多晶衍射环;(f) 旋转平均谱。

(g) f.c.c.锂氧化物的晶体结构;(h) 其模拟多晶衍射环;(i)旋转平均谱。

(j) 选定的钠粒子;(k) 其SAED图形;(l)旋转平均谱。

(m) b.c.c.钠的晶体结构;(n) 其模拟多晶衍射环;(o)旋转平均谱。

(p) f.c.c.钠氧化物的晶体结构;(q) 其模拟多晶衍射环;(r)旋转平均谱。

为了确定粒子的组成和结构,分别对锂和钠粒子进行了选区衍射分析(SAED)。图2a显示了两个相邻的由锂碳酸盐生长的粒子,黑色的圆圈代表了所选择的衍射区域。图2b、c分别为SAED模式及其旋转平均谱。图2d, g显示了体心立方锂和面心立方锂氧化物的晶体结构,对应的模拟多晶衍射模式和旋转平均光谱分别如图2e, f, h, i所示。通过比较,可以得出颗粒由锂和氧化锂组成。值得注意的是,多晶特征环被标为锂氧化物,而孤立的尖锐单晶衍射点被标为锂。对钠的类似分析如图2j-r所示。因此,可说明这些颗粒由单晶碱金属及其多晶氧化物化合物组成。

3.2金属锂的生长动力学

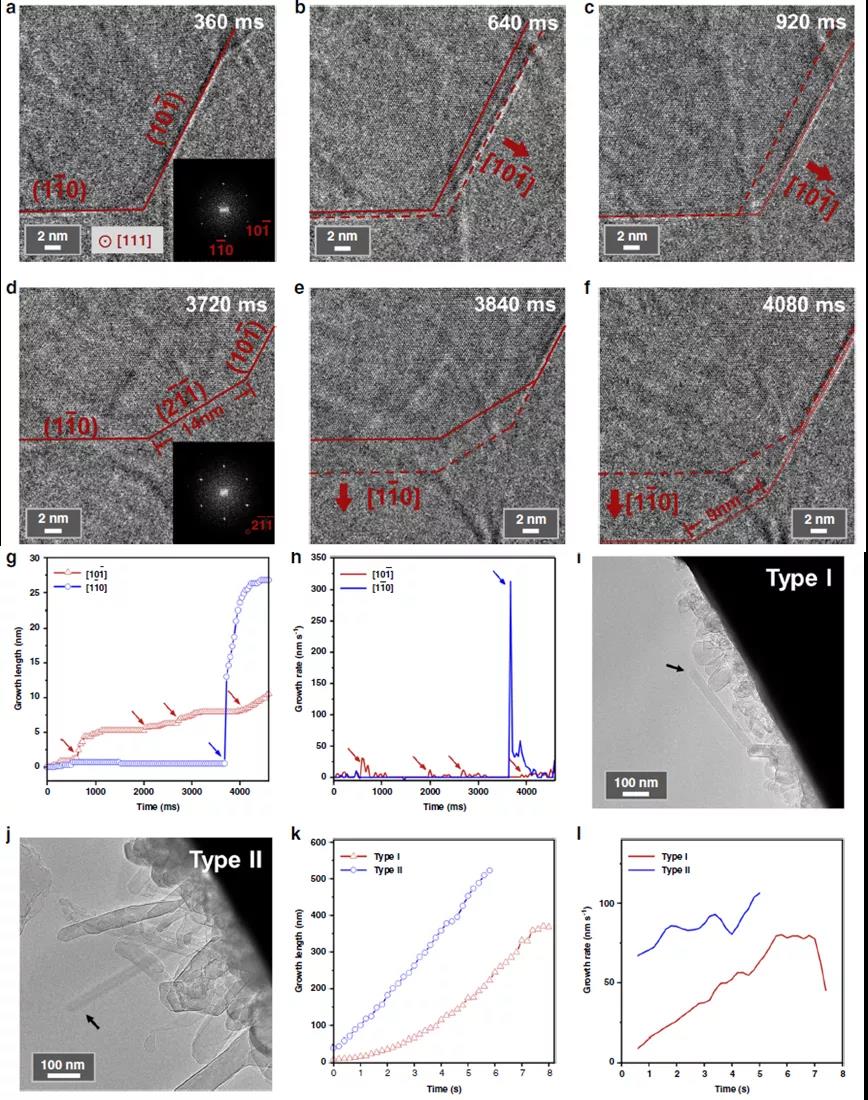

【图3】金属锂的生长动力学。

(a-c) 沿着[101]方向的生长:(a) 一种由氟化锂生长而成的[111]取向锂粒子。插图是对应的傅里叶变换模式。红色单线表示这个粒子的边缘。通过对图像进行滤波,提高了信噪比。剂量率为~ 1000 e Å−2 s−1。(b) 在这一阶段,粒子的边缘被红色虚线所跟踪。实线和虚线之间的中间区域表示增加的生长部分。(c) 在这一阶段,粒子的边缘被红色的双实线所跟踪。实线和虚线之间的中间区域表示增加的生长部分。

(d-f) 沿着[110]方向的生长。(d) 红色单线表示这个粒子的边缘。(211)面曝光,用红圈标记对应傅里叶变换点。(e) 在这一阶段,粒子的边缘被红色虚线所跟踪。(f) 在这一阶段,粒子的边缘被红色的双实线所跟踪。

(g) 生长长度与时间的关系。箭头表示新的增长过程的开始。

(h) 增长率与时间的关系。箭头分别表示(g)中所示的增长步骤。

(i, j) 两种锂晶须生长的图像,Type I 在图(i)中, Type II在图(j)中。

(k, l) 生长长度(k)和生长速率(l)随时间的变化。

为了解碱金属及其氧化物的形成序列,在高时空分辨率下对颗粒的生长进行了跟踪。作者结合低剂量AC-HRTEM成像和原位快速相机检测,以原子分辨率和快速帧率(每帧40毫秒)演示了锂粒子生长的例子,证实了纯相金属锂在初始阶段是会形成和生长的,可以清晰看到两个裸露的110面。原位影片(图3)表明,锂粒子沿着这两个方向一个接一个地生长。图3a-c描绘了沿着101方向的生长阶段,用红色箭头表示。沿此方向,(101)面向前移动,(110)面保持不变。重点看(101)边缘的演化(红色单实线到虚线,再到双实线),可以观察到锂原子的逐层生长。该阶段持续约600 毫秒(15帧),之后缓慢生长3秒,然后粒子改变生长方向至(110),如图3d-f所示。沿此方向,(110)面向前移动,如图红色箭头所示。与(101)边相比,沿(110)方向增长较快。因此,在角落的原子不能在短时间内补充,一个不完整的面(211)暴露是一个瞬时状态。随着时间的推移,锂原子逐渐被补充,角表面甚至变成了高折射率的面,这个角的长度从14 nm缩短到6 nm,最终形成了一个尖锐的角。这一阶段持续了约400毫秒。对于b.c.c.结构的碱金属,(110)面是最密集的面,具有最低的表面能量,因此表面又以低指数晶面结束。毫秒的时间分辨率可以观测到快速的结构演化,证实了表面能量是碱金属生长的驱动力之一。图3g-h分别显示了粒子增长长度和增长率与时间的关系。将t=0处的粒子长度视为零点。箭头表示每个新生长期的开始。从图3g中可以看出,在每个生长阶段,颗粒都是先快速生长,然后逐渐放缓,形成生长阶段。需要指出的是,生长过程不是连续的,可能从碱盐中输送新的锂源需要一段时间才能开始下一个生长过程。增长方向改变后,沿新方向的增长比较快。如图3h所示,此时的增长率(蓝色箭头)比之前最快的增长率(最左边红色箭头)几乎快了一个数量级。这表明在增长方向改变之前,有大量锂原子突然涌入或大量扩散的锂原子可能发生积累。而(101)和(110)方向的生长率不同,与这两个方向的各向异性传质有关。传质速率可以由锂盐基体的分解来决定。锂盐的各向异性分解可提供锂源沿不同方向的各向异性扩散通量。除了锂粒子的生长外,作者还观察到了锂枝晶晶须的生长。该研究对晶须生长的研究与锂离子电池中锂枝晶的电流驱动生长相比较,从而更好地理解锂枝晶的生长。图3i, j分别显示了由合成的锂粒子(定义为I型)和根状氟化锂材料(定义为II型)形成的锂晶须。它们对应的生长长度和生长速率随时间的变化分别如图3k和3l所示。在这两个例子中,晶须长得直而不偏斜,可以发现I型增长率与时间呈正相关(原始数据相关系数为0.769,平滑数据相关系数为0.993),增长动力学可以描述为:L=1/2at2。L表示晶须的长度,t表示时间,a表示加速度。因此,图3i中是一种加速生长模式,a=2.56 nm s-2 (0.6-5.6 s)。与I型相比,II型生长速率在60~100 nm s-1范围内,长度随时间线性增加(相关系数为0.998)。因此,它是一种均匀的生长模式,动力学为:L=vt,其中v表示速度。对于图3j所示的情况,v=85 nm s-1 (0-5.8 s)。

II型锂晶须的均匀生长表明,锂盐的分解反应是均匀的,金属锂的形成可能受到反应速率的限制。对于I型,锂晶须由一个初始形成的锂粒子开始生长,加速生长说明了具有外加驱动力的不同机理。有趣的是,与锂离子电池液体电解质中锂晶须的生长情况相比,我们发现锂粒子生长的晶须具有相似的生长动力学,尽管驱动力(电子束辐照与电流)和生长环境(真空与液体)不同。另外,对于这里展示的I型生长,锂源不能像液体电解液中那样从周围环境中得到补充,锂颗粒应该是唯一的锂供应方。但是如图3i所示,没有观察到锂粒子明显的坍缩和对比变化,说明周围的其他粒子正在快速的补充锂。综上所述,一维生长可能发生在尚未形成的锂粒子表面钝化层的小孔处(I型晶须)或锂盐某些特定的扩散受限的成核部位(II型晶须)。两种晶须生长动力学的不同可能与金属锂和锂盐中扩散屏障的不同有关。

总的来说,作者认为粒子和晶须的生长过程可能是辐射损伤和扩散通量之间的竞争。随着粒子/晶须的增长,辐射损伤变得更加严重,扩散通量耗尽,使生长速率逐渐减慢。不同的环境(CO2、N2、真空、液体)似乎对金属锂的生长动力学影响不大,而形态则与表面钝化层有关,钝化层对周围环境敏感。一维或三维生长方式一方面与表面钝化层的约束有关,另一方面与和驱动力(电子束辐照或电流)强度有关的扩散通量有关。

此外,随着晶须长度的增加,晶须的横截面会发生偏转。六边形截面与电化学沉积的锂晶须一致。因此,真空中生长的锂晶须的内在特征与电池中生长的锂晶须有许多相似之处,因此该方法为研究锂金属相关的结构问题提供了另一种方法,高时空分辨率是其优于其他方法的主要优势。在整个原位生长过程中,始终保持着尖锐的晶面和颗粒的单晶特征,早期没有出现碱金属氧化物。然而,无论碳酸盐还是氟化物的分解,在SAED的最终分析中都发现了碱金属氧化物(图2)。这说明在电子束诱导的碱金属碳酸盐/氟化物分解过程中,最初形成了纯碱金属,氧化会在接下来的步骤中发生。

3.3 碱金属氧化

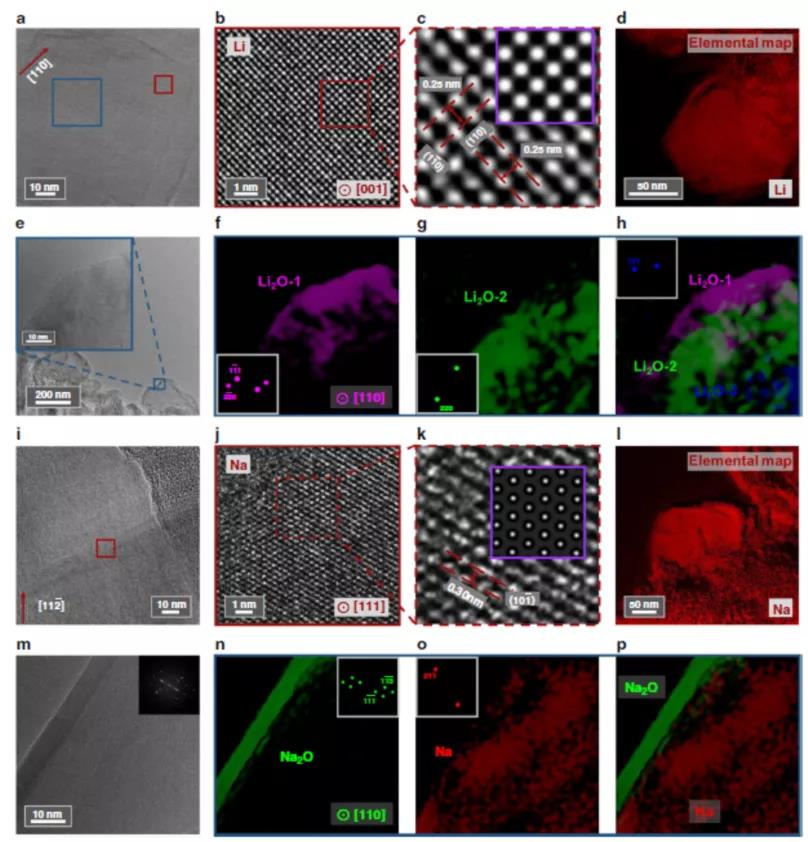

碱金属粒子在成核和快速生长后达到一定面积/体积(图1),生长速度减慢。本阶段利用静态成像和光谱技术对碱金属和氧化物化合物的空间分布进行了验证。图4a显示了锂粒子沿(110)方向的ACHRTEM图像(剂量率~1050 e A-2 s-1)。颗粒的单晶特征可以一目了然。图4b显示了一个特写,可以清楚地观察到原子列。在图4c中进一步放大后的图像与锂的AC-HRTEM模拟图像吻合良好。此外,图4d显示了使用能量过滤TEM (EFTEM)对典型粒子的锂元素映射。原子分辨率成像和组成图显示,新粒子初步生长为单晶锂。在图4a范围内,只有一小部分晶格条纹是莫尔条纹的形式,如图蓝色方块所示,莫尔条纹是由锂和Li2O的重叠产生的。作者发现在大多数情况下,Li2O分布在粒子的外表面。图4e显示了几个被放置在TEM真空室数十分钟的粒子,插图显示了表面的部分特写,可以观察到Li2O的晶格。利用傅里叶分量分析分离不同取向的Li2O晶粒,结果如图4f-h所示。作者找到了三种不同方向的Li2O,并用不同的颜色表示出来,并在图中显示了所选择的相应的傅里叶变换点。图4h是不同方向的组合图。以上AC-HRTEM分析进一步证明了锂是单晶,而表面的Li2O是多晶。

【图4】碱金属颗粒的AC-HRTEM图。

(a) 锂粒子沿着[110]方向生长。

(b) 粒子的AC-HRTEM图。

(c) 部分放大图和锂模拟AC-HRTEM图为插图。

(d) 锂粒子的EFTEM图。

(e) 氧化锂粒子和部分放大图(插图)。

(f,g) 不同取向的氧化锂及其相应选择的傅里叶变换点(插图)。

(h) 锂氧化物的叠加像。

(i) 一个钠粒子沿着[112]方向的生长。

(j) 粒子的AC-HRTEM图。

(k) 局部放大图和钠的模拟AC-HRTEM图(插图)。

(l) 一个钠粒子的EFTEM图。

(m) 氧化钠边缘和它的傅里叶变换点。

(n,o) 氧化钠化合物、钠及其对应选取的傅里叶变换点(插图)。

(p) 不同化合物的叠加像。

同样,图4i-p说明了钠颗粒的条件(剂量率~ 850 e Å−2 s−1)。可以观察到钠粒子的单晶特征,其被表面氧化化合物所覆盖。此外,作者还利用EFTEM技术测量了锂、钠颗粒的厚度,平均厚度通常为70 nm。钠颗粒的区别在于,氧化层(图4m)要比锂颗粒(图4e)薄。由于对钠粒子的AC-HRTEM观察是在TEM真空室中放置数分钟后进行的,比锂粒子的情况要短。这表明,氧化层的形成可能与颗粒暴露在真空室中的时间有关。进一步的对比实验证实了这一推论,氧化层的厚度随着暴露在真空室中的时间的增加而增加。同时,在SAED实验中,Li2O多晶环信号随时间的增强也证实了这一结论。需要注意的是,在氧化层加厚过程中电子束是被消隐的,因此可以排除电子束诱导氧化的可能性。

虽然碱金属很容易被氧化,但令人费解的是,其在TEM真空室(10-5 Pa)内也会发生氧化。下一步,研究氧化反应。对于从碳酸盐中生长出来的碱金属,可能会怀疑氧是碳酸盐本身产生的。而在氟化锂上的对比实验表明,即使没有氧源,氧化也会发生。原位对比EDS检测发现,在LiF形成锂粒子之前几乎没有氧信号,而在锂粒子形成的最后却检测到大量的氧。这种差异排除了初始材料的氧源以及表面可能的环境氧吸附。为了进一步排除TEM网格的碳膜上可能的环境氧吸附,作者在无支撑膜的纯金和镍金属网格上进行了对比实验。结果表明,初始形成的锂颗粒仍然发生氧化。在此基础上,作者将氧化归因于高真空室中可能存在的微量氧,有趣的是,碱金属能与微量氧有效反应。此外,作者还进行了冷却实验。与室温条件相比,在-178 ℃的低温条件下碱金属颗粒几乎不可能生成。降低温度可以增加碱金属形成的能垒,从而无法观察到碱金属颗粒的形成。

3.4锂离子电池石榴石型固体电解质上锂金属生长的不确定性。

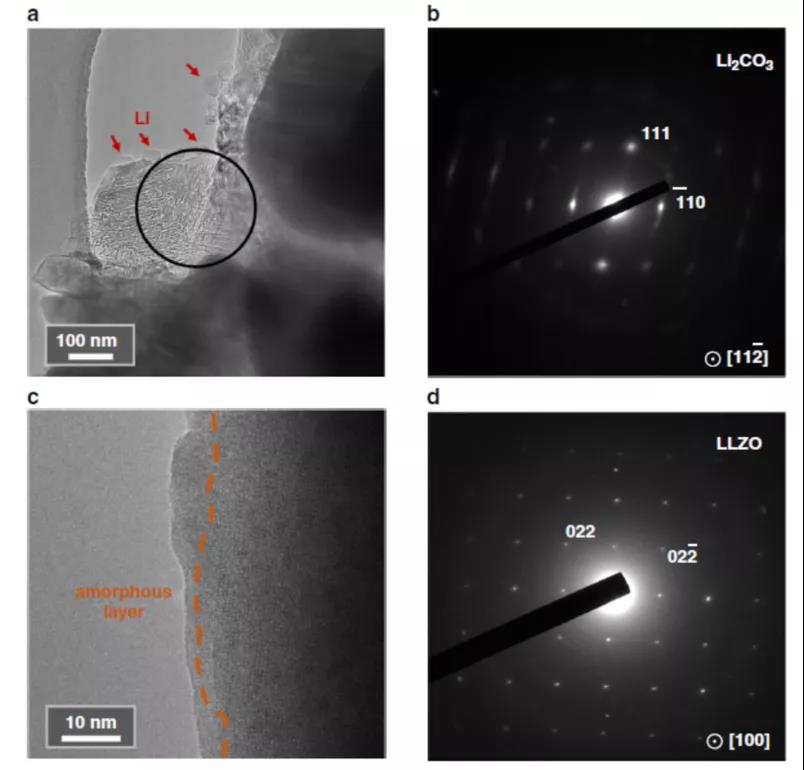

【图5】锂从LLZO的表面污染层生长。

(a) 锂颗粒(红色箭头所示)由碳酸锂污染层生长而成。黑色圆圈表示(b)中SAED选择区域。

(b) Li2CO3的SEAD图。

(c) 在电子辐照下,在纯态LLZO表面没有观察到锂粒子的生长。橙色虚线表示辐照引起的非晶态层。

(d) (c)中LLZO的SAED图。

作为下一代固态电解质的重要候选之一,Li7La3Zr2O12 (LLZO)及其衍生物因其较高的离子电导率和对金属锂负极良好的化学稳定性而得到广泛的研究。不同研究小组报道了LLZO在电子束辐照下可以生长出金属锂。作者在LLZO上使用了其研究方法,观察表明,锂金属在LLZO上生长可能是一种错觉。

在低放大率下,可以观察到锂粒子从LLZO表面生长,如图5a所示(红色箭头所示)。这种现象与图1中的观察结果相似,并且与之前使用扫描电子显微镜(SEM)的报道相一致。但通过对LLZO颗粒较薄边缘的详细分析,可以发现边缘是碳酸锂,而不是LLZO。图5b中的SAED图为碳酸锂,对应于图5a中选择的区域。因此,作者得出结论,金属锂是从碳酸锂中生长出来的,这就是众所周知的LLZO的表面污染。相比之下,作者选择了干净的LLZO粒子,无法观察到锂金属生长的现象(图5c)。颗粒边缘的SAED显示为LLZO纯相,如图5d所示。电子束轰击的唯一效果是LLZO的表面变成非晶态层(在图5c的橙色虚线外)。因此,与以往报道相比,我们的高分辨率观测表明,金属锂不能在纯LLZO相上生长,其真正来源可能是在石榴石表面容易形成的碳酸锂污染。与SEM等低分辨率分析方法相比,低剂量高分辨率成像、TEM中的电子衍射以及EELS元素测定相结合是综合分析锂生长现象的关键。

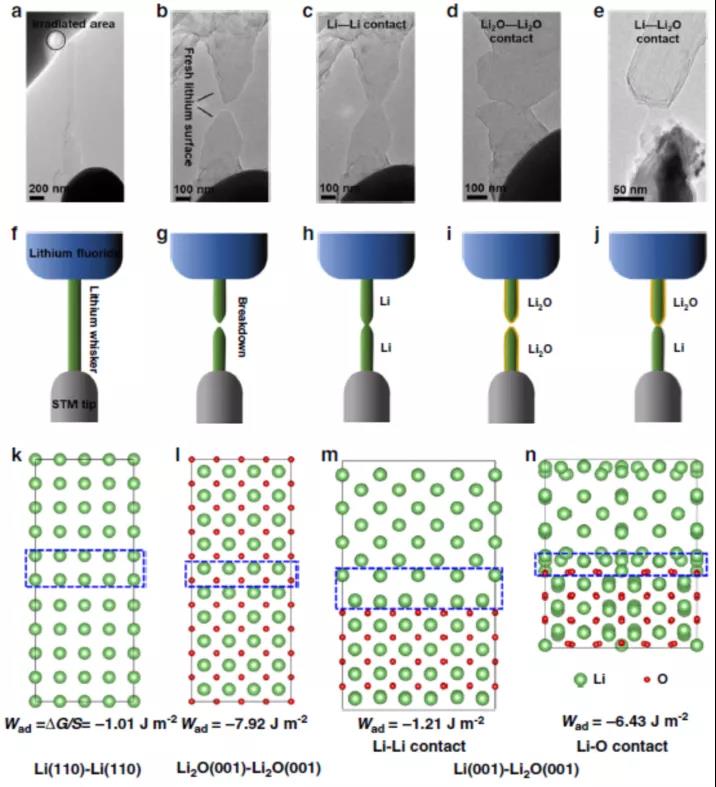

3.5金属锂的接触性能

锂锂接触和锂锂氧化物接触的研究很难用常规方法进行。该方法的另一个优点是可以研究金属锂与氧化锂的物理接触性质。液体锂的润湿性已经有广泛研究,而对固体锂接触的性质知之甚少。另一方面,由于锂氧化物是电池中锂枝晶SEI膜的重要无机组分,因此锂金属与锂氧化物的接触是非常重要的。

如图6a的实验装置,作者利用扫描隧道显微镜(STM)的尖端在显微镜内,可以通过将尖端附着在锂粒子上,然后将其拉开而产生锂晶须。图中黑色的圆圈代表了锂产生过程中电子束辐射的区域。持续拉伸晶须会使其断裂,暴露出新鲜的锂尖端(图6b)。因此,可以利用这些锂尖端来研究其接触特性。首先,在图6c中展示了Li–Li的联系。在击穿后,推动两个Li尖互相接触,这两个尖可以重新结合在一起,再次成为一个触须。相比之下,Li2O-Li2O接触如图6d所示。等了几分钟后,晶须击穿,表面的Li尖端被氧化层覆盖。当这两个位置联系在一起时,他们不能重组。两个尖端的进一步挤压导致了两边的变形。最后,在图6e中演示了Li-Li2O的接触。当一个新鲜的Li尖端与一个氧化的尖端接触时,它们可以结合在一起。所有这些情况的对应示意图如图6f-j所示。

【图6】锂金属与表面氧化层的接触性能。

【图6】锂金属与表面氧化层的接触性能。

(a) 利用STM尖端形成锂晶须。黑色圆圈表示初始锂粒子形成的区域。

(b) 击穿锂晶须,得到两个新的锂尖端。

(c) Li–Li接触。

(d) Li2O-Li2O接触。

(e) Li–Li2O接触。

(f-g) 相应的(a-e)示意图。

(k) Li(110)-Li(110)接口模型。

(l) Li2O(001)-Li2O(001)接口模型。

(m) Li(001)-Li2O(001)与Li(001)的接口接触。

(n) Li(001)-Li2O(001)与LiO的接口接触。界面区域由蓝色的虚线框标记。

为了更好地理解上述接触特性,作者进行了第一原理计算。以两表面间的粘着功作为评价两表面间相互作用的标准。图6k-n显示了Li(110)-Li(110)、Li2O(001)-Li2O(001)和两种Li(001)-Li2O(001)界面的放宽界面结构。Li(110)-Li(110)的界面功为-1.01 J m-2, Li(001)-Li2O(001)在界面与Li-Li接触时的界面功为-1.21 J m-2,Li(001)-Li2O(001)在界面与Li-O接触时的界面功为-6.43 J m-2。Wad的负值表明两表面的结合在能量上是有利的,与实验结果一致。然而,Li2O(001)-Li2O(001)的Wad计算为7.92 J m-2,这与氧化层不能结合在一起的实验结果相矛盾。这种差异可能与锂氧化物层的多晶性有关。锂氧化物的随机取向和晶界增加了粘着界面功,使接触变得不利。这些实验表明,金属锂与其他金属的良好接触可能与固体锂的类液体流动性密切相关。该工作在锂金属的基本接触性能和表面钝化氧化层上的研究结果,为更好地理解锂枝晶生长和电池中SEI膜的相关问题提供了依据。例如,“死锂”的现象是由于表面钝化层之间的接触性能不好产生的。

3.6 碱金属的形成机理

最后,结合第一性原理计算,作者讨论了碱金属颗粒的形成机理。很明显,反应是由电子束引发的,当电子束接触到材料时,它会将能量沉积在材料上。高能粒子与材料的相互作用可引起热加热、撞击损伤、辐射损伤和充电效应。在热分解方面,LiF的原位加热实验表明,加热效应不应该是碱金属颗粒形成的主要驱动力,碱金属颗粒并不仅仅通过加热而出现。此外,对碳酸盐和氟化物在外界和真空条件下的热分解进行了第一性原理计算,纯碱金属在热力学上不可能是产物,证实热分解不应该是主要的反应机理。因此,碱金属的形成是由于辐射分解和电荷效应。碱盐的辐照可以促进晶体中Frenkel缺陷的形成,移动态中心可以与表面阶地边缘重新结合,引发碱原子的发射。这些碱原子可以在碱盐表面聚集,从而形成碱金属。而碱金属颗粒和晶须的生长可能是撞击损伤和扩散通量的竞争形成的。

本文提出了一种直接在透射电镜内原位形成碱金属的简单而通用的方法。用这种方法,作者在原子级尺度和毫秒时间分辨率上使碱金属的生长可视化。观察了碱金属的氧化过程,研究了表面氧化物成分的分布和形成。全文表明,该方法在不同实验中具有良好的兼容性,在其他原位实验中的应用也具有可预见性。作为其方法的实际应用,作者澄清了锂金属电池在石榴石型固体电解质上生长的不确定性。另一方面,为研究金属锂的接触性能及其表面钝化氧化层提供了一种直接的方法。

Chao Liang, Xun Zhang, Shuixin Xia, Zeyu Wang, Jiayi Wu, Biao Yuan, Xin Luo, Weiyan Liu, Wei Liu and Yi Yu*. Unravelling the room-temperature atomic structure and growth kinetics of lithium metal. Nature Communications, (2020) 11:5367.

DOI: 10.1038/s41467-020-19206-w

https://www.nature.com/articles/s41467-020-19206-w

免责声明:以上内容转自深水科技咨询。文章仅代表作者个人观点,不代表新威研选立场。