近日,太原理工大学王晓敏教授课题组联合美国雪城大学乔启全教授在锂硫电池领域取得了重要进展,相关研究论文以“Synergeticeffect of spatially separated dual co-catalyst for accelerating multiple conversionreaction in advanced lithium sulfur batteries”为题,在线发表在Nano Energy上。太原理工大学赵振新为第一作者,王晓敏教授为通讯作者。

电动汽车和通信技术的不断发展引起了人们对先进储能系统提出了更高的要求。其中,锂硫电池由于能量密度高(2600Wh kg-1)和硫的低成本而备受关注。但是,锂硫电池的实际应用也面临着严峻的挑战:可溶性中间多硫化物(LiPS)可以反复在阴极和阳极之间的醚基电解质中穿梭,降低库仑效率,并在充电/放电循环过程中的容量迅速衰减。目前通用的解决方案是通过物理限域和化学作用来减缓穿梭效应。尽管上述策略在低硫负荷下有效,但由于极性位点的限制和高硫负荷下的吸附饱和,LiPS的迁移将大大增加。此外,大多数文献在进行循环测试时,其充放电时间大多集中在几个小时内(通常在1C或更高的电流密度下进行测试),有研究表明,在高电流密度下增加的电场力有助于抵消浓度梯度力和减少穿梭效应。然而,在大多数实际应用场合中,长时间的低电流充放电时不可避免的。在这种情况下,穿梭行为会大大放大。因此,在高硫负载和低电流密度下实现高性能锂硫电池仍然是一个巨大的挑战。

最近,通过催化加速氧化还原反应已成为减轻多硫化物迁移的一种有前途的解决方案。在放电过程中,多步骤反应(S8(固体)→Li2S8(液体)→Li2S6(液体)→Li2S4(液体)→Li2S2/Li2S(固体))和最终产物的绝缘特性导致缓慢的电荷动力学。而催化剂有助于硫物质快速有效地反应,并促进多硫化物转化为固体Li2S/Li2S2,从而抑制了穿梭效应。迄今为止,已证明许多具有良好活性位点和强吸附能力的催化剂可有效地促进反应动力学并改善电化学性能。其中,由于金属的热/化学稳定性和良好的催化作用,诸如氧化物和磷化物等过渡金属化合物引起了越来越多的关注。然而,单一催化剂几乎不能胜任加速硫全过程转化的繁重任务。且对动力学和深度机理进行系统研究以评估催化剂在加速反应中的确切作用也被忽视。因此,必须对锂硫电池的催化剂进行独特的设计,以促进硫化学全过程相转化。

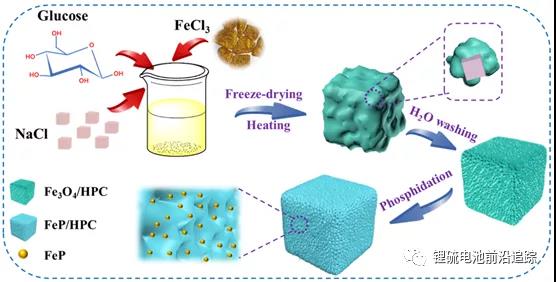

在这里,研究者提出了一种独特的双重功能策略,通过构筑Fe3O4纳米颗粒/分层多孔碳(Fe3O4/HPC)正极和FeP/HPC改性隔膜,来提高多硫化物的吸附和催化作用,其中,Fe3O4/HPC通过简单的冷冻干燥/热解过程制备,并且FeP/HPC通过进一步的磷化而合成。获得的HPC具有微孔,中孔和大孔的三维互连网络有助于实现高硫负载并提供快速离子/电子扩散路径。根据系列实验和密度泛函理论计算,研究者证实Fe3O4和FeP分别倾向于催化固-液转化和液-液-固转化反应。其协同作用有助于大大减少多硫化物的迁移,从而促进优异的循环稳定性和速率性能。即使在0.01C的极低电流密度下,仍可保持97.3%的高的库伦效率,穿梭因子降低到0.08。此外,利用非原位阻抗和原位XRD进一步探索分析了反应的详细过程。这种双功能策略为实现高能量密度锂硫电池提供了一种新的解决方案。

图1.Fe3O4/HPC 和FeP/HPC制备原理图

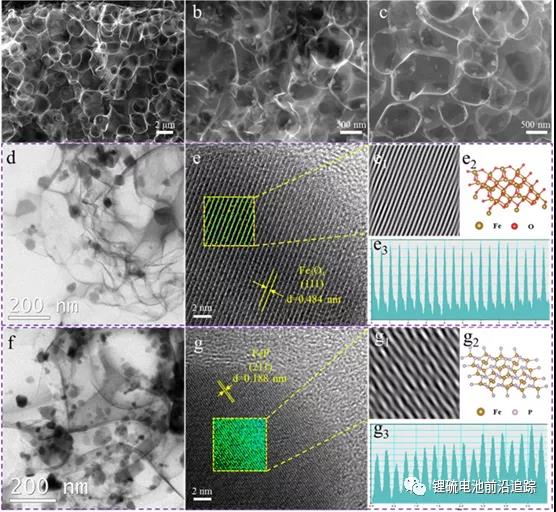

图2.不同样品形貌图.扫描图(a)HPC, (b) Fe3O4/HPC 和 (c)FeP/HPC. 透射图(d-e)Fe3O4/HPC和(f-g)FeP/HPC. (e1-e3) 和(g1-g3) 为反傅里叶曲线,拟合的原子模型和晶格间距。

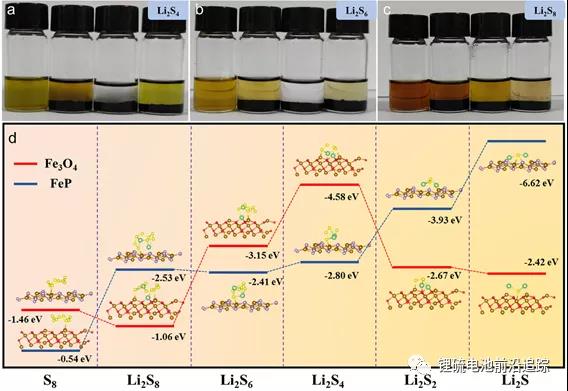

图3.吸附性能测试.(a) Li2S4, (b) Li2S6和(c)Li2S8 24 h吸附后.从左到右依次为HPC, Fe3O4/HPC, FeP/HPC. (d) DFT 吸附模型和吸附能。

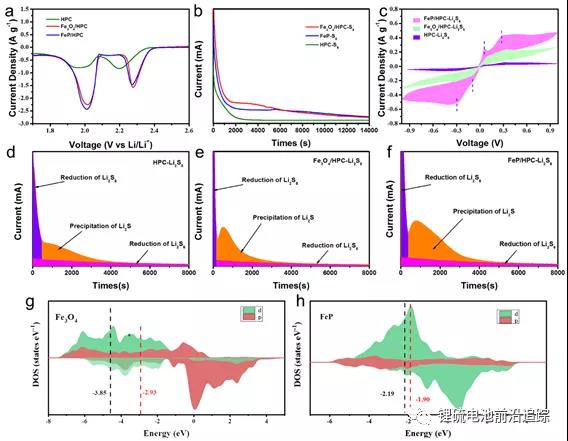

图4.(a) LSV 曲线.(b) 2.2 V时S8恒电位放电曲线.(d-f) 2.05 V 时Li2S8恒电位放电曲线.(g-h) Fe3O4 和FeP态密度曲线。

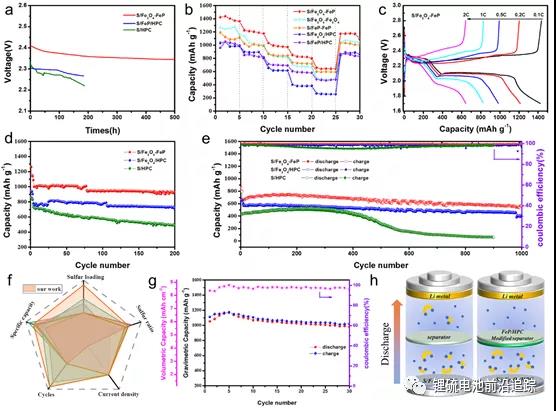

图5. 电化学性能. (a) 自放电测试. (b)倍率性能. (c) 充放电曲线. 循环性能(d)0.2 C, (e) 1C. (f) 与文献性能对比. (g) 0.01 循环性能. (h) 抑制原理图。

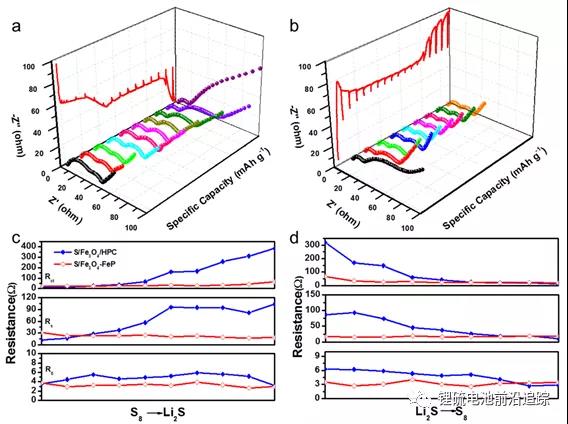

图6.非原位EIS图谱

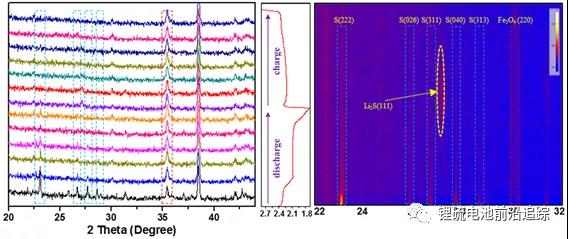

图7.原位XRD图谱:左为线性图,右为contour图

Zhenxin Zhao,Zonglin Yi, Huijun Li, Rajesh Pathak, Zhewei Yang, Xiaomin Wang, Qiquan Qiao, Synergeticeffect of spatially separated dual co-catalyst for accelerating multipleconversion reaction in advanced lithium sulfur batteries, Nano Energy, 2020, 105621.

https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105621

免责声明:以上内容转自锂硫电池前沿追踪。文章仅代表作者个人观点,不代表新威研选立场。