锂硫电池(Li–S)由于其高理论性能和低成本的活性材料而被认为是一种非常有前景的电池。但基于液态电解液的Li–S电池的循环性能和安全性问题仍然阻碍着其实际应用。固态Li–S电池具有克服这些挑战的潜力。近日,南京航空航天大学张校刚、日本国立材料科学研究所Yusuke Yamauchi、Jie Wang以及美国佐治亚理工学院Yushin Gleb等人讨论了锂离子迁移的机理和固态电解质的基本要求,重点回顾了从准固态到全固态Li-S电池体系的最新进展。此外还介绍了全固态Li-S电池目前面临的挑战和可行的解决方案。相关论文以题为“Solid-state lithium–sulfur batteries: Advances, challenges and perspectives”发表在Materials Today上。

固态电解质的基础

1. 固态电解质的离子迁移机理

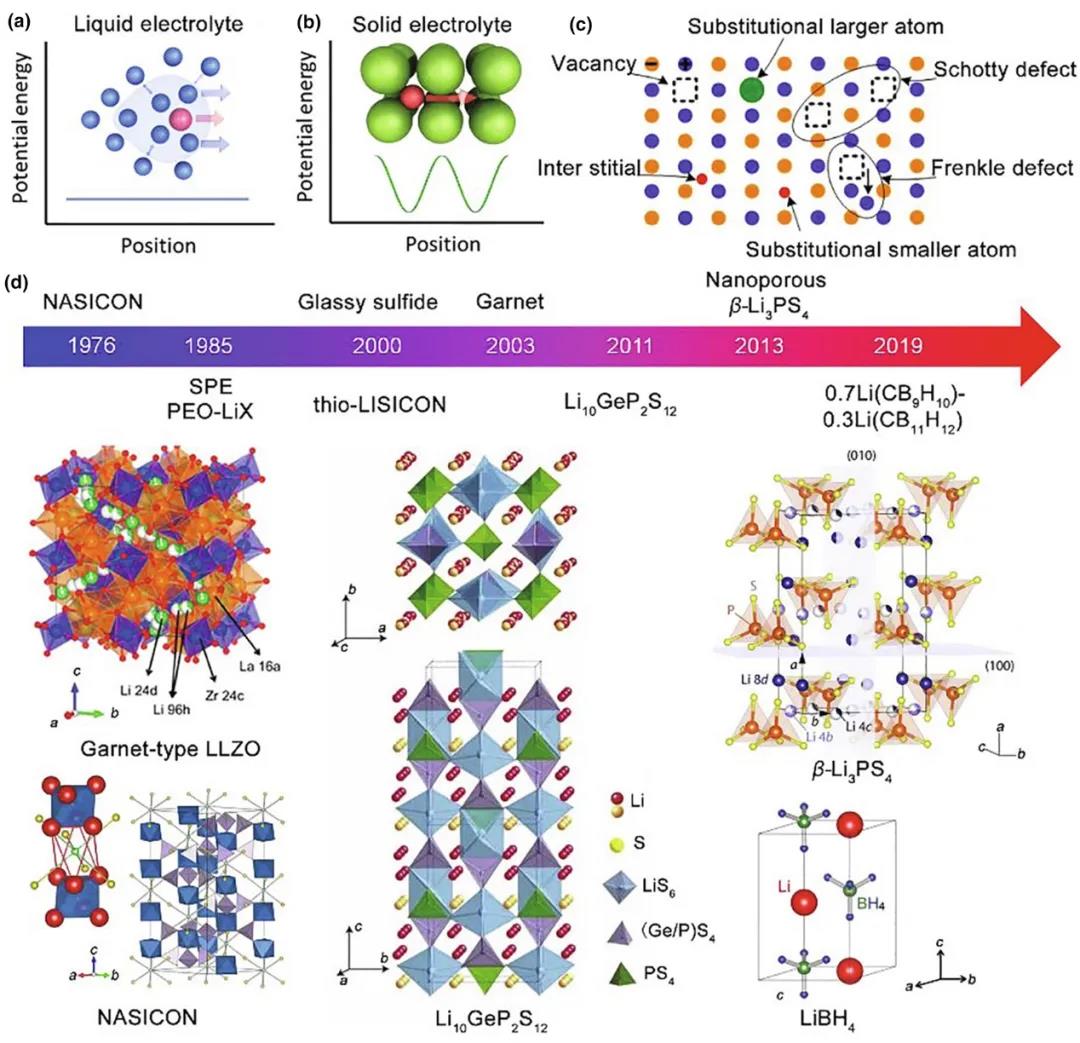

对于大多数已研究的聚合物固态电解质(SPE),由于缺乏明确的结构-性质相关性,离子迁移机理仍然是争论的主题。无机固态电解质(ISE)中的离子迁移通常是移动离子通过晶体结构中各种缺陷的转移来实现的。在不同类型的缺陷中,点缺陷决定了载流子的类型和浓度,从而直接影响ISE的离子电导率。

2. 固态电解质的关键参数

主要参数包括:1)Li+电导率,固态电解质应具有高离子电导率,以便于离子传输,并具有电子绝缘性,以减少自放电;2)离子迁移数(t+),表示不同离子对电解质总电流的贡献。为促进Li+的流动并防止非锂阳离子和所有阴离子的迁移,固态电解质中Li+的t+应当接近1;3)化学和热稳定性,固态电解质应具有高的化学/电化学稳定性和热稳定性。

图1 理论计算及晶格结构

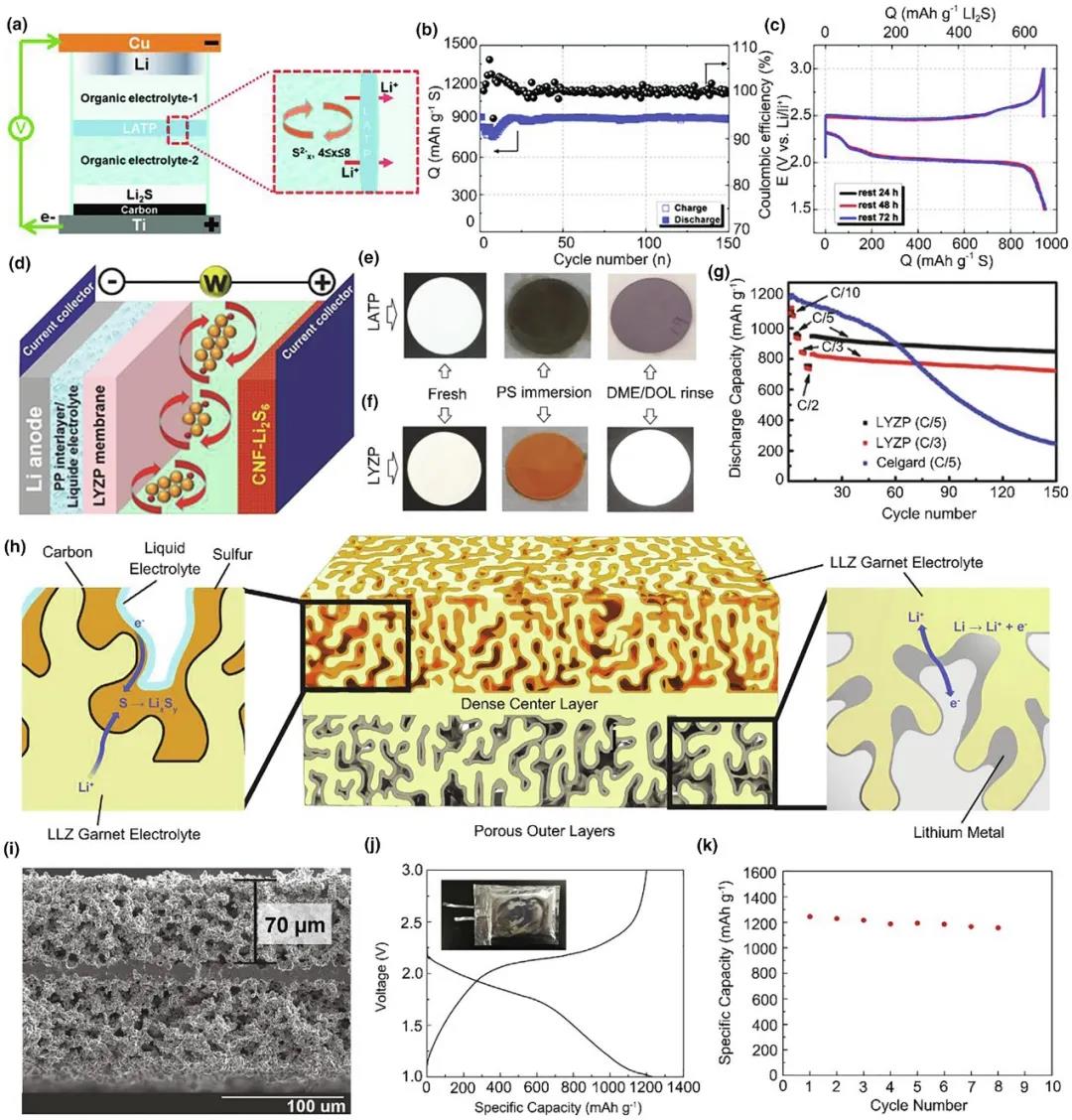

准固态Li–S电池

多硫化锂(LiPS)中间体的溶解和穿梭被认为是液态电解质基Li–S电池循环稳定性差的主要原因。然而,在没有形成或部分溶解LiPS的情况下,电化学反应只能发生在电子/离子可到达的界面附近。使用离子选择膜(仅允许Li+通过)已被证实能有效减缓LiPS向负极的扩散及其在Li表面的还原和其他副反应。因此ISE可能完全消除LiPS的穿梭。受这一概念的启发,采用ISE膜和液态电解质相结合的方式构建了“准固态”Li–S电池。

在“准固态”Li–S电池中,液态电解质提供了快速的离子传输动力学,而ISE膜则充当Li+的导体和刚性的隔板/屏障,以消除LiPS穿梭。

图2 “准固态”Li–S电池的结构及性能

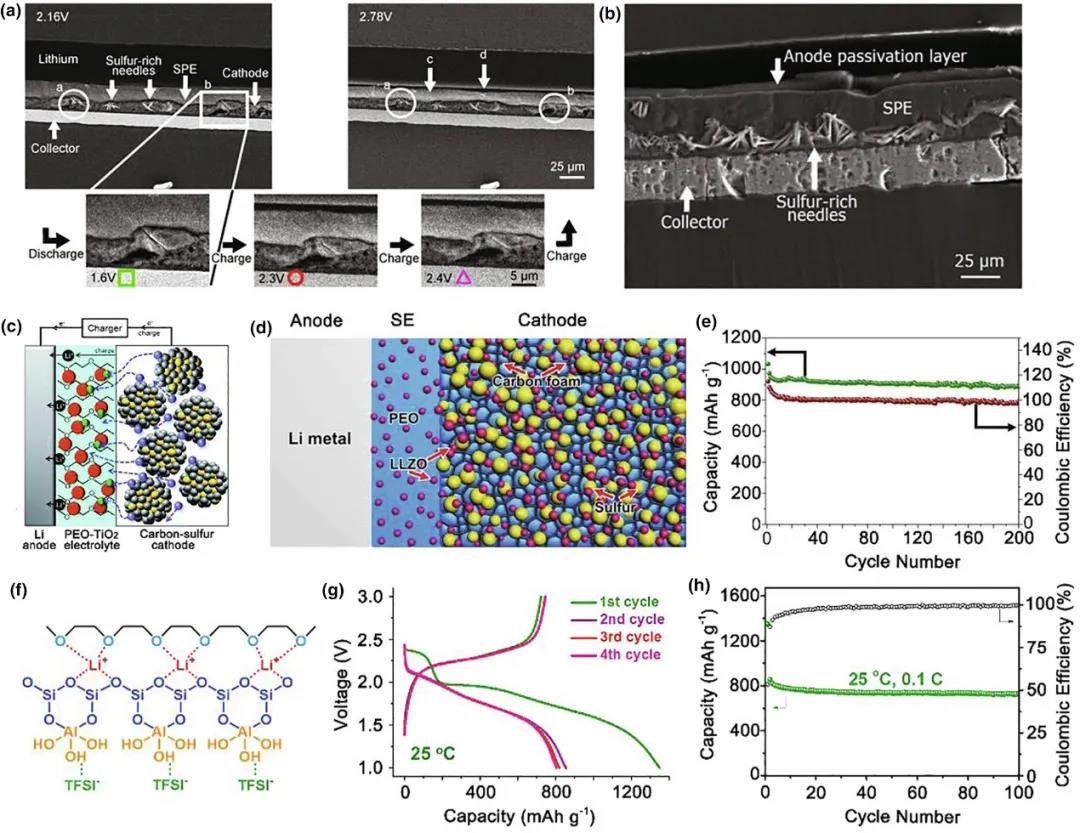

基于复合聚合物电解质(CPE)的全固态Li–S电池

与液态电解质和ISE相比,SPE具有重量轻,柔韧性好,可通过卷绕制造工艺大规模生产以及可缓解电极体积膨胀的优点。但是,SPE在全固态Li–S电池中的应用仍然受其室温离子电导率低和t+低的限制。

为了解决上述问题,通过将“惰性”填料(如SiO2、Al2O3和粘土等)或“活性”填料(如纳米结构ISE)与SPE集成,开发了各种CPE。ISE填料不仅可以降低聚合物基体的结晶度,诱导聚合物/无机相界面的渗流行为,而且可以通过增强Li+在ISE/SPE界面附近的迁移率来提高总离子电导率。

图3 CPE基全固态Li–S电池的结构及性能

基于ISE的全固态Li–S电池

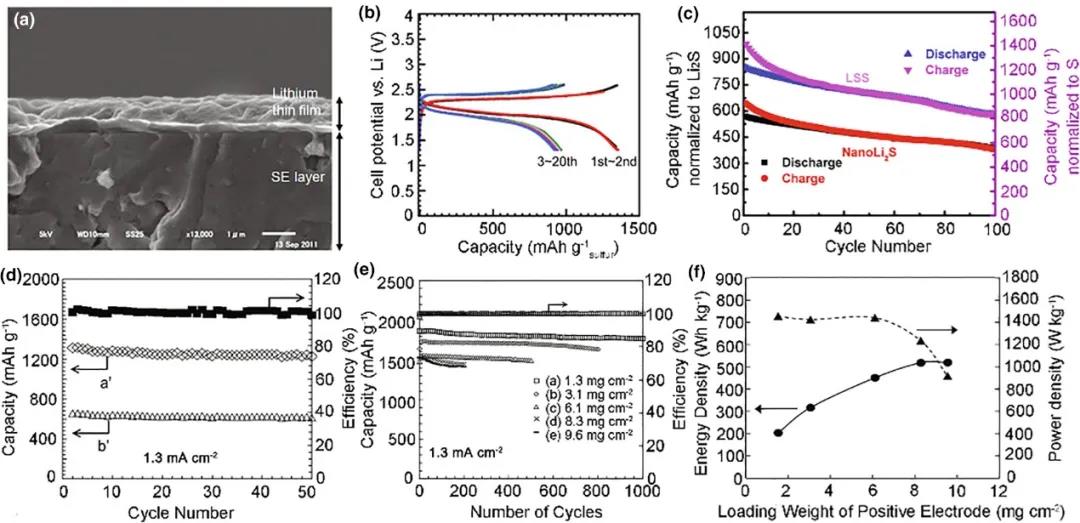

1. 基于硫化物电解质的全固态Li–S电池

硫化物基ISE具有较小的晶界电阻和界面电阻。只需将电极材料粉末压入负极/电解质/正极三层结构中即可制造大型电池。此外,由于硫化物离子的高极化率,硫化物电解质通常表现出较高的离子电导率,可以削弱阴离子和Li+之间的相互作用。硫化物型ISE的唯一显著缺点是其极高的反应性和对水分的敏感性,这就要求使用昂贵的干燥室或手套箱。

图4 基于硫化物电解质的全固态Li–S电池的性能

2. 基于LiBH4固态电解质的全固态Li–S电池

硼氢化锂(LiBH4)作为一种具有代表性的复合氢化物电解质,由于其对锂金属负极具有优异的化学/电化学稳定性而备受关注,但其缺点是具有较低的室温离子电导率。

挑战和解决方案

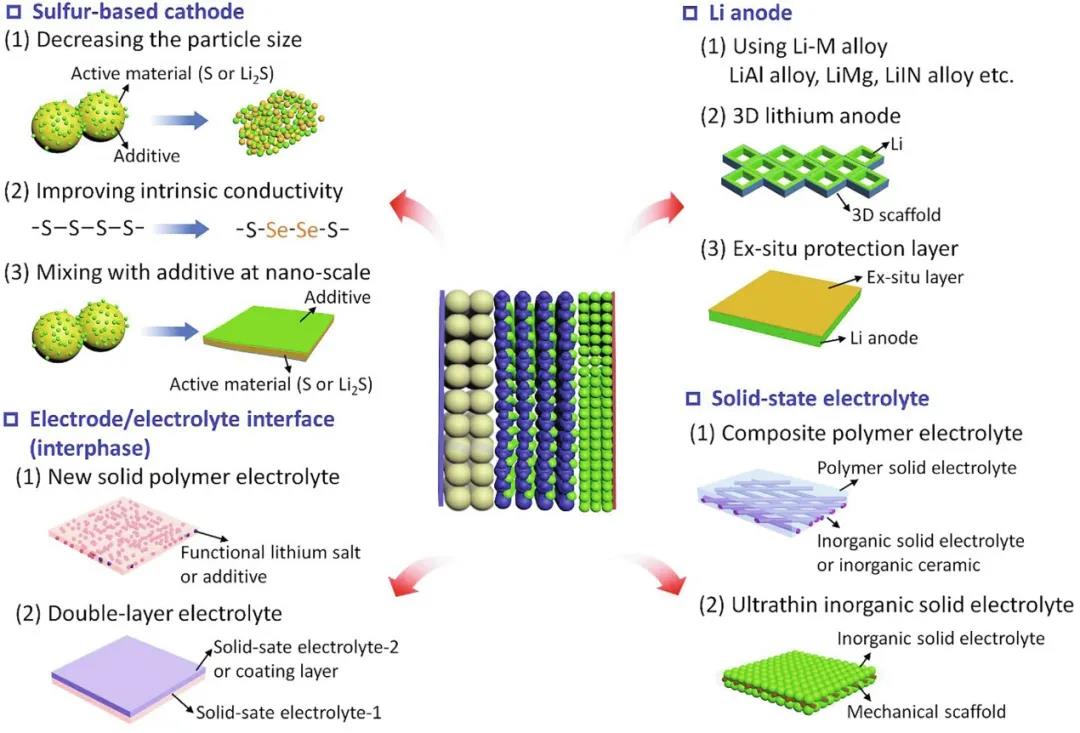

全固态Li–S电池的实际商业化面临着一些关键性的挑战,如硫正极材料的离子/电子绝缘、低硫负载、大厚度的固态电解质、高界面阻抗、锂枝晶的生长等问题。

图5 应对全固态Li–S电池目前挑战的方法/策略

解决方案:1)设计高电子/离子电导率硫正极,如开发和实施更精确的导电涂层和/或电极制造技术,设计和制备具有高电子和离子电导率的正极材料;2)优化固态电解质,如精确控制“活性”ISE填料在聚合物基体中的分散和排列;3)提高电极/电解质界面稳定性,如用非原位涂层或使用新型锂负极(如锂基复合负极或锂合金)代替原位形成的SEI。

在本文中,研究者报道了固态Li–S电池的一些最新进展,包括准固态和全固态电池,综述了电极材料、固体电解质和电极/电解质-固/固界面的研究进展、挑战和前景。最后指出,利用先进的材料表征技术和计算模型对于进一步开发综合性能优良的固体电解质具有重要意义;开发低成本固态电池组装技术(与传统锂离子电池制造成本相当)可能是固态Li–S电池商业成功的关键。

Solid-state lithium–sulfur batteries: Advances, challenges and perspectives. https://doi.org/10.1016/j.mattod.2020.05.020

免责声明:以上内容转自微算云平台。文章仅代表作者个人观点,不代表新威研选立场。