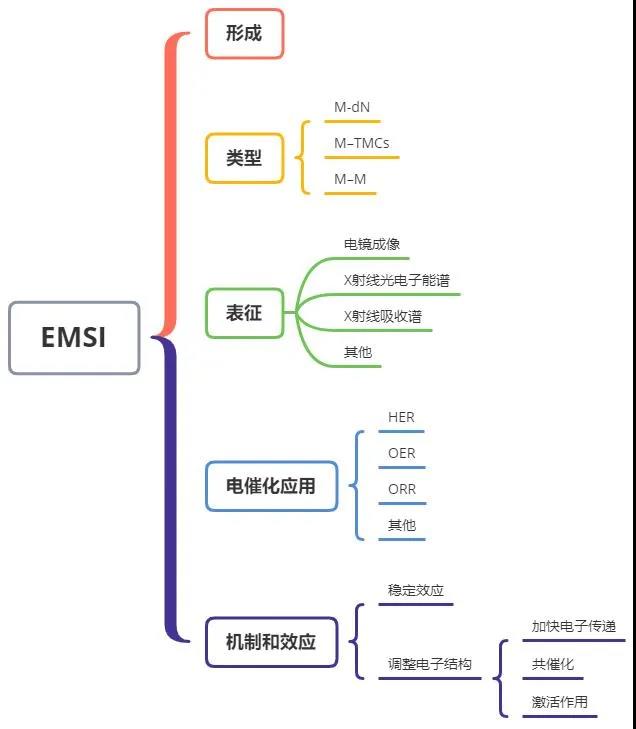

金属-载体电子相互作用(EMSI)作为电子理论研究与多相催化剂的设计之间的桥梁,受到了广泛的关注。利用金属和载体之间的相互作用,是提高电催化效率的最基本的策略之一。迄今为止,作为实现EMSI的理想模型,许多类型的单原子催化剂(SACs)已被广泛报道。对电子在SACs上的相互作用的理解也被提高到一个更高的水平。

最近,清华大学的王定胜教授、李亚栋院士等人对EMSI的类型、表征、机理和电催化应用进行了全面的总结和讨论。此外,本文还提出了EMSI在SACs上的挑战、机遇和未来的发展,以提供一个整体的观点和对后续研究的参考。相关工作以《Electronic Metal–Support Interaction of Single‐Atom Catalysts and Applications in Electrocatalysis》为题在《Advanced Materials》上发表综述。

1、形成

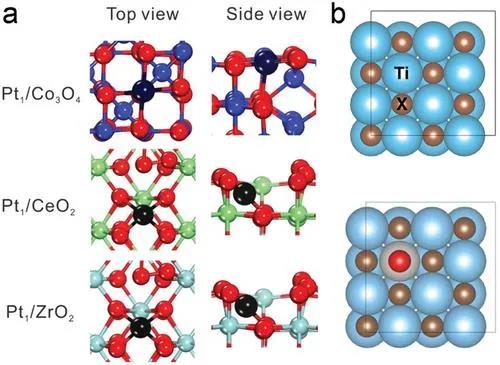

2012年,C.T. Campbell等人基于Pt原子和CeO2之间的相互作用,首次提出了金属-载体电子相互作用(EMSI)一词。

通过使用DFT计算来深入探讨相互作用,并提出EMSI导致了金属氧化物表面的电荷重新分布。引入的金属原子通常直接与载体形成价键,表明d轨道重叠程度高,EMSI越强。

2、类型

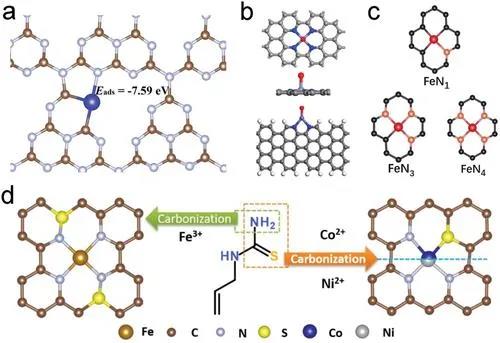

除了常见碳材料作载体外,过渡金属氮化物(TMN)、硫化物(TMD)等也被用作载体,形成了不同种类的EMSI。因此,EMSI应进一步划分为三种类型,即金属掺杂碳(M-dN)、金属-过渡金属化合物(M-TMCs)和金属-金属(M-M)。

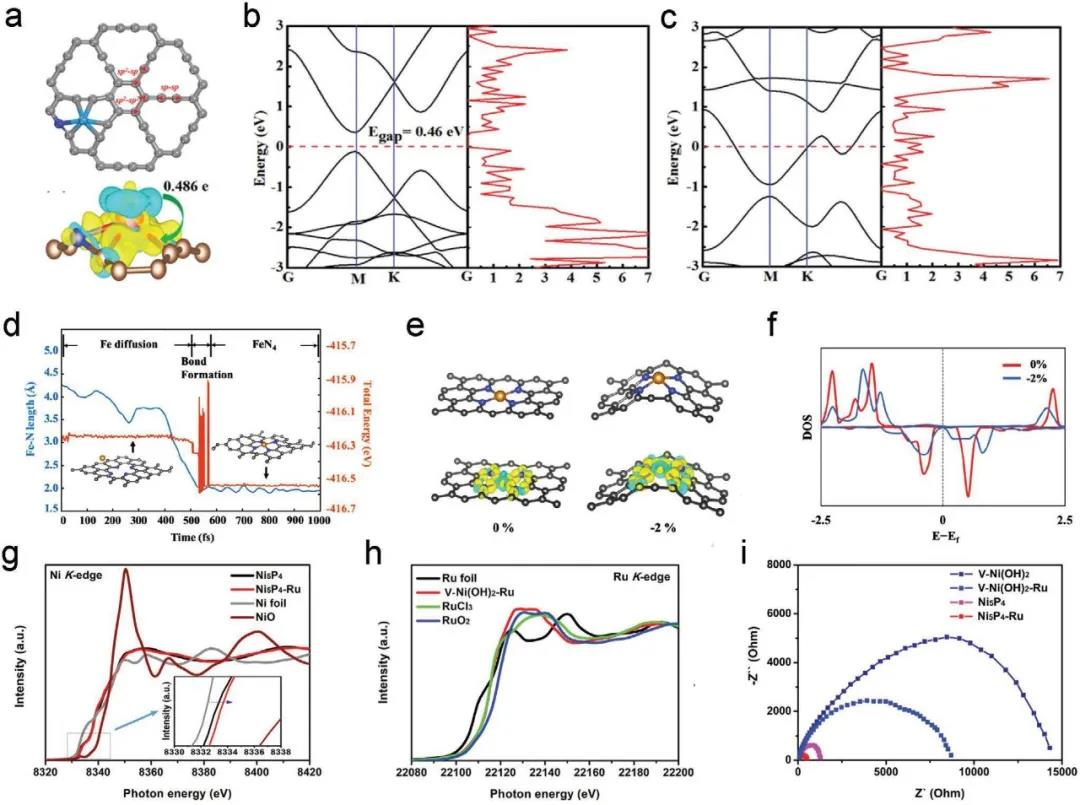

图2.1 M-dN类型

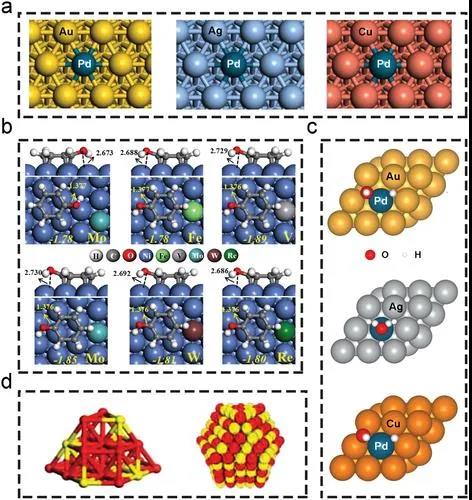

图2.2 M–TMCs类型

图2.3 M-M类型

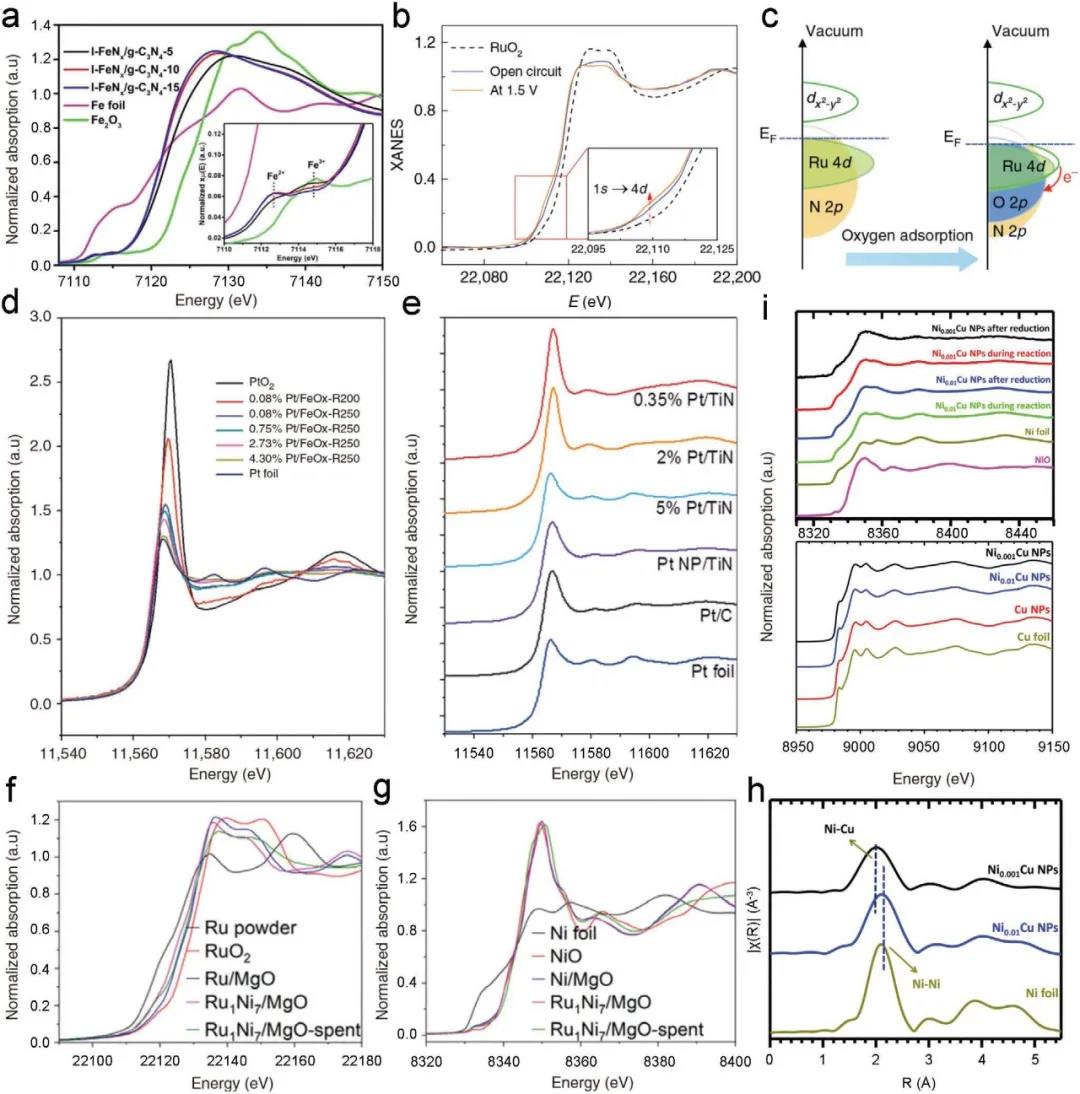

3、表征

为了深入研究SACs的电子态和EMSI,各种先进的表征技术被广泛应用。迄今为止,EMSI的表征技术主要包括STEM、XPS、XAS、化学探针等。这些技术从不同的角度对EMSI进行了研究,可加深对SACs的机制的了解。

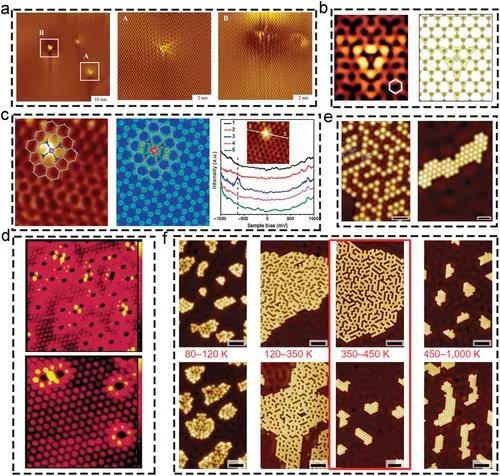

图3.1电镜成像

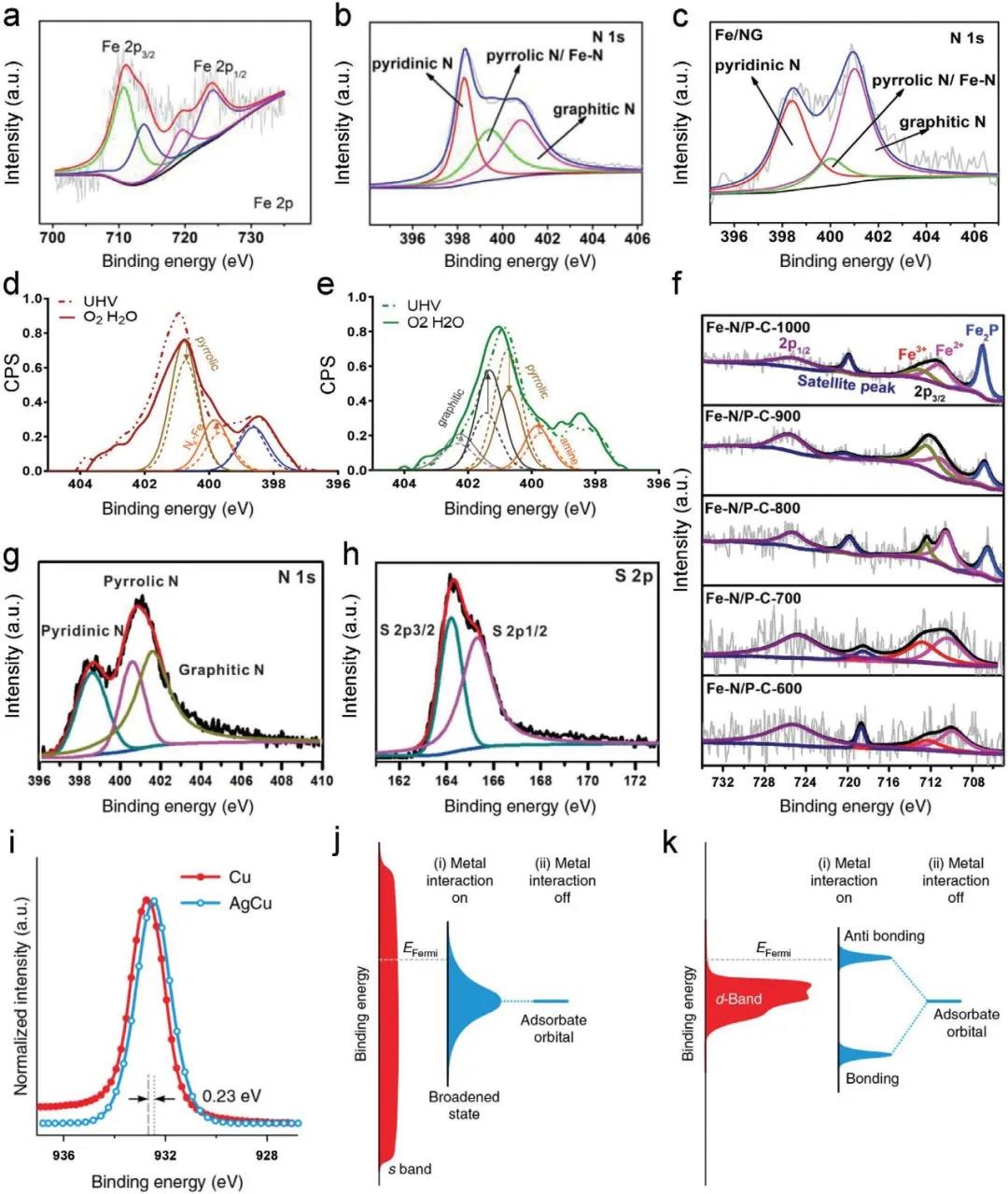

图3.2 X射线光电子能谱

图3.3 X射线吸收谱

4、电催化应用

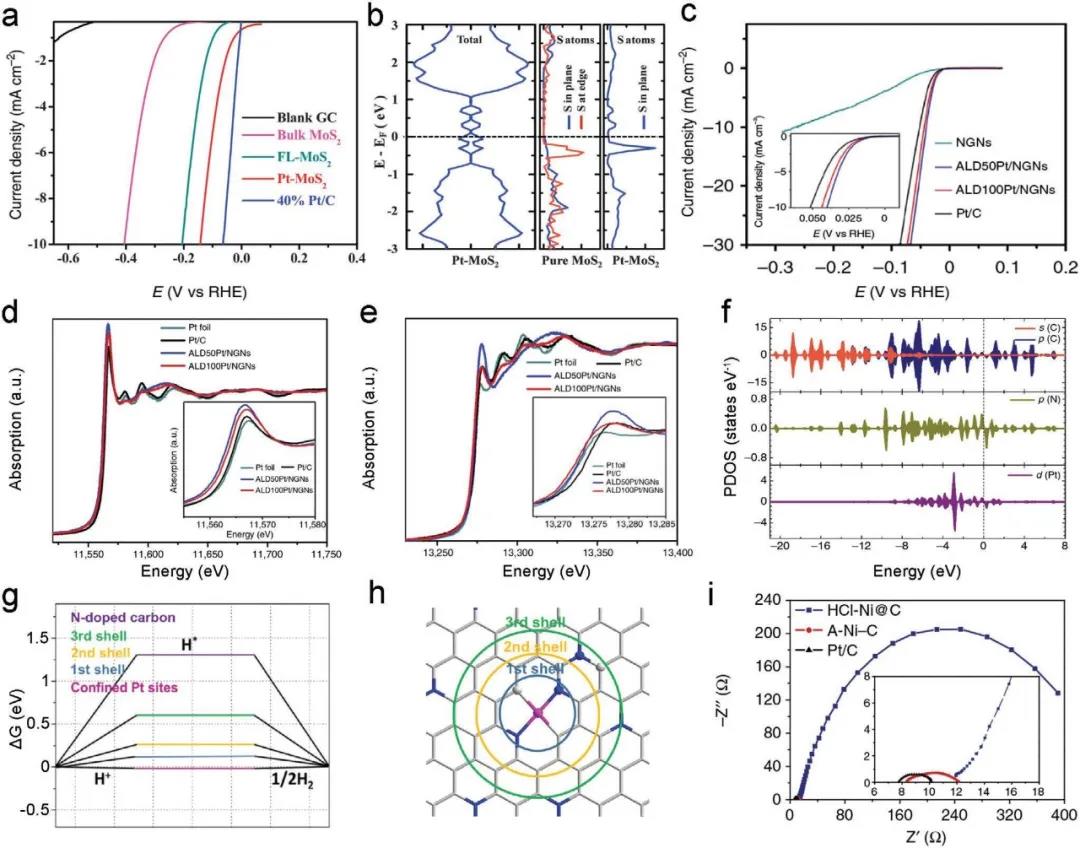

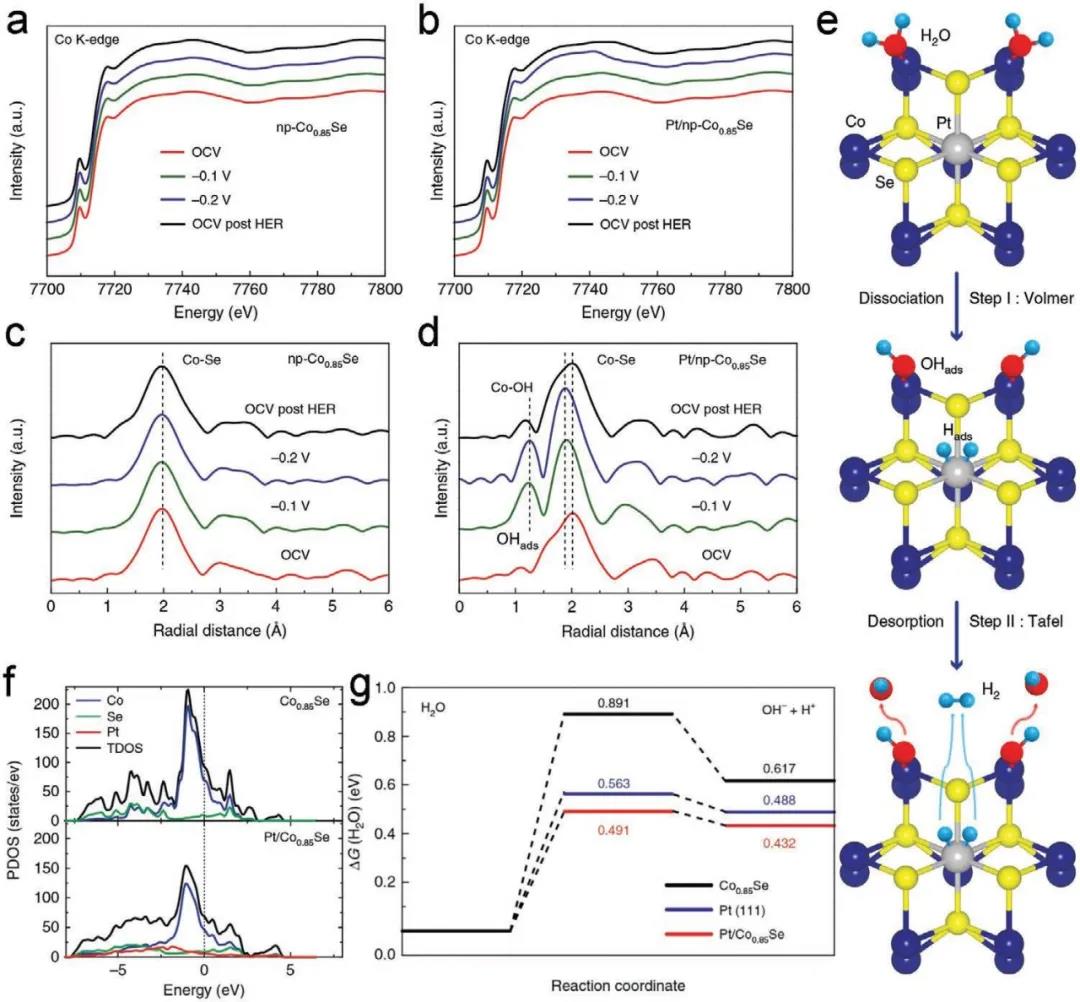

图4.1 应用于HER

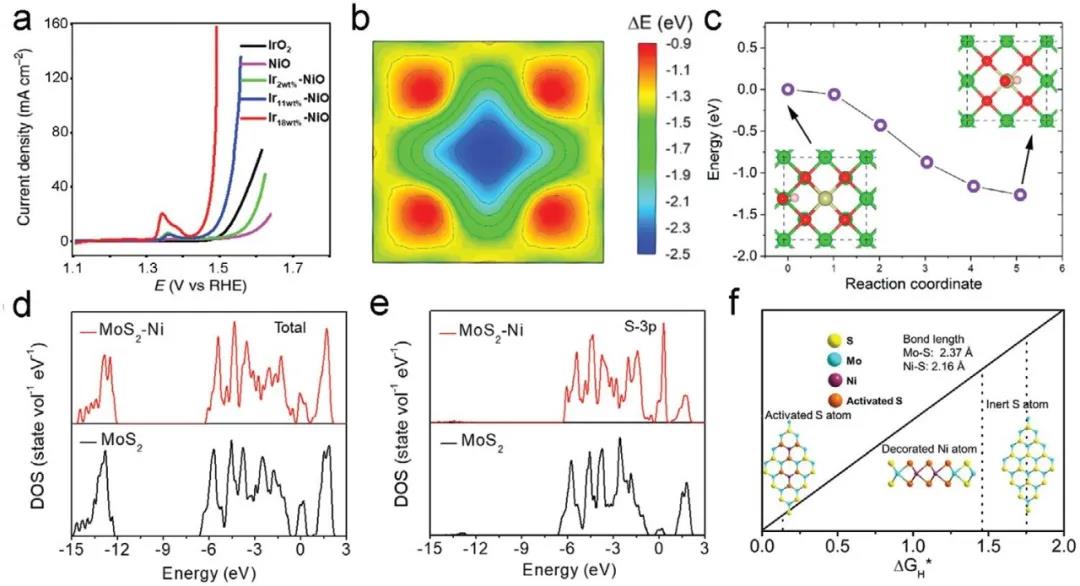

在HER电催化剂的众多研究中,EMSI已经被多次报道。例如,包信和院士团队报道了单原子Pt锚定在2D MoS2表面,由于Pt与MoS2间的强EMSI可有效调节电子结构,从而大幅度提高基面S的HER活性。此外,楼雄文教授团队还报道了一种新颖的动态反应方法,通过将单原子Pt从前驱体碳球表面迁移至碳基质内部,实现孤立Pt原子在介孔碳基质中的牵引和稳定。结合实验与DFT计算结果,提出了孤立Pt位点可以激活相邻的C/N原子,使得这些非金属原子对HER具有电催化活性。

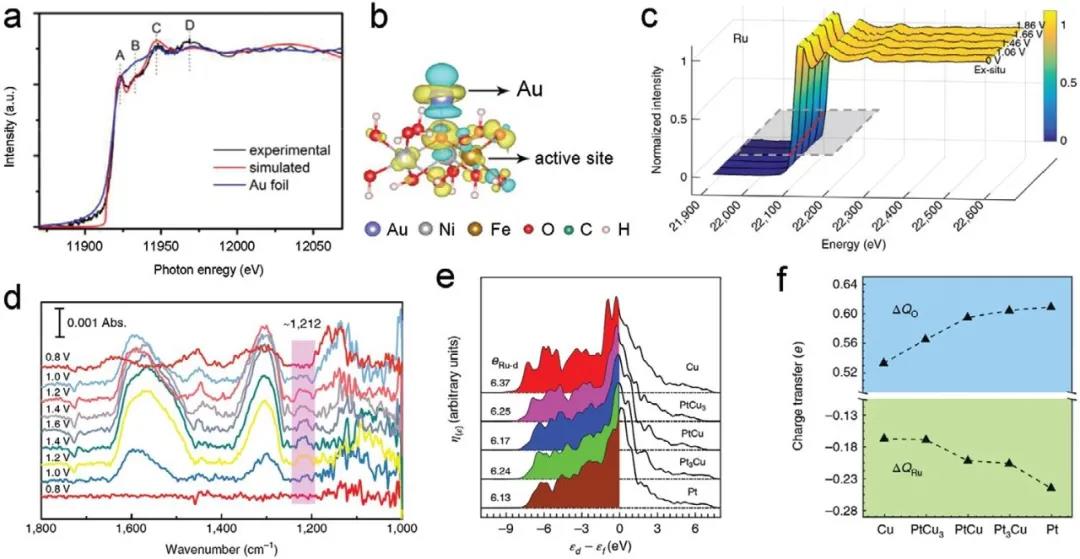

图4.2 应用于OER

非贵金属SACs、贵金属掺杂SACs、多原子体系等都被大量提出,旨在增强OER反应动力学,实现长期稳定性。例如,张兵教授团队通过电化学沉积的方法成功制备出单原子Au/NiFe LDH复合材料。理论模拟单原子Au/NiFe LDH体系在OER中的真实过程来预测其OER性能,构建了双层理论模型:表层为原位转化的NiFeOOH并结合一个单原子Au,底层为LDH,夹层的平衡粒子为CO32-和H2O。研究发现,表面Au原子、由LDH原位转化得到的NiFeOOH活性物种、层间含有CO32-(维持表层NiFeOOH的电荷平衡)均能提高催化剂表面Au活性位点的本征催化活性,从而使sAu/NiFe LDH具有优异的OER催化活性。

此外,吴宇恩教授团队利用表面缺陷工程技术捕获和稳定单原子的方法成功制备了Ru单原子合金催化剂。首先,利用抗氧化能力和抗溶解能力强的Pt基合金为载体,通过酸刻蚀和电化学浸出的方法在合金表面制造出丰富的缺陷位用于稳定和捕获单原子Ru。结果进一步表明,在电压扫描过程中,由于Pt-Cu向Ru提供电子,使得Ru的价态稳定。换句话说,在Ru和Pt-Cu之间的EMSI防止了Ru的过度氧化,从而使该Ru单原子合金催化剂在酸性OER中具有更好的活性、抗过氧化和抗溶解能力。

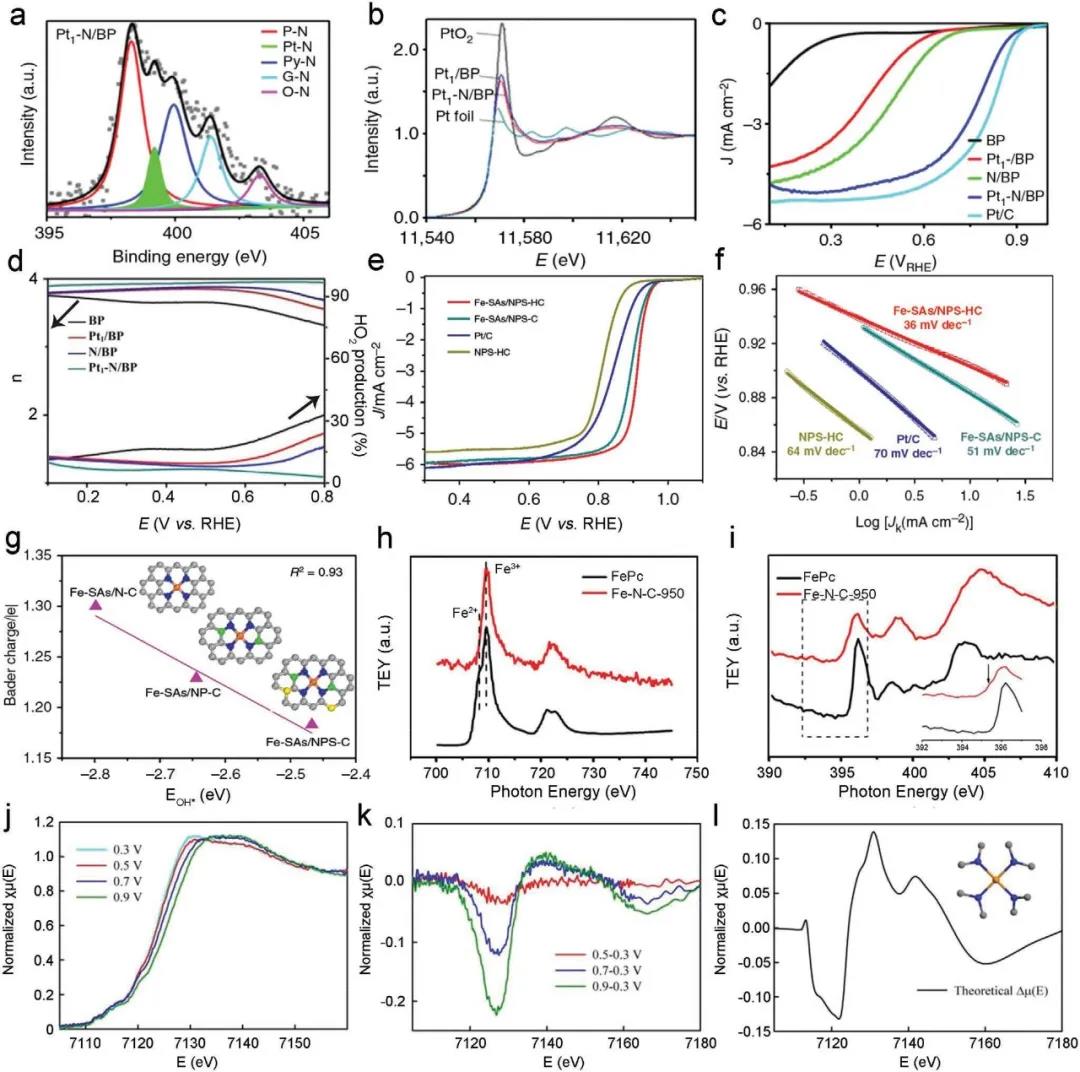

图4.3 应用于ORR

当纳米颗粒缩小为单个原子时,SACs独特的EMSI对电子结构的影响显著,形成与金属状态明显不同的活性位点,导致对ORR的催化效率完全不同。例如,孙公权研究员团队报道了由N掺杂炭黑、炭黑分别负载单原子Pt位点作ORR催化剂,XPS分析表明单原子Pt与相邻N存在强烈的EMSI,抑制单个Pt原子的过度氧化。Pt1-N/BP的活性远高于Pt1/BP,这表明由于N与Pt金属中心之间的EMSI,协同N原子可以进一步提高催化效率。其他非金属元素的掺杂也被大量报道。

此外,邢巍研究员团队进一步通过原位XAS测试分析了ORR经典催化剂Fe-N-C在反应过程中的变化。结果表明,在反应过程中,Fe-N-C中单原子Fe位点发生Fe2+向高自旋Fe3+物种转化,而周围的N原子可为含氧中间体提供电荷。因此,可以推断,在反应过程中,被吸收的物质通过邻近原子对反应物的电子贡献对EMSI有影响,这可用于SACs的电子态的设计,以制备更加高效的SACs。

5、机制和效应

图5.1 稳定效应

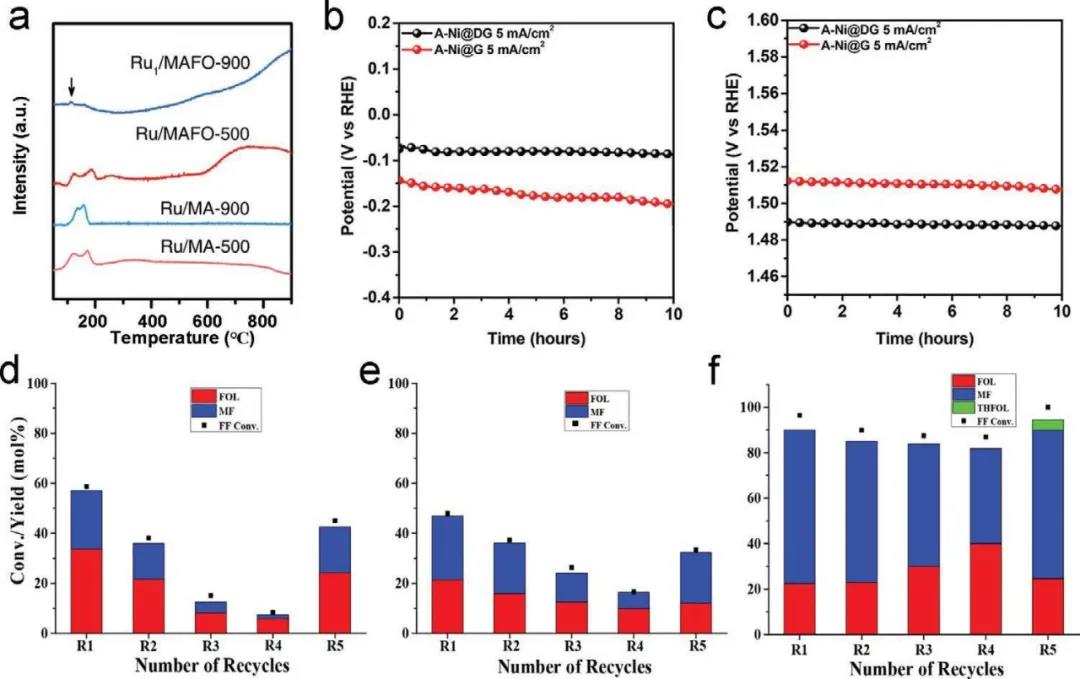

正如热力学所表明的那样,如果金属物质缩小成原子,它们的表面自由能将显著增加。因此,制备SACs的难点在于抑制其团聚趋势。而通过金属-载体相互作用可有效抑制原子发生团聚。例如,张涛院士团队报道了通过强金属-载体相互作用促进高热稳定单原子催化剂的制备,有望实现单原子催化剂规模化制备。通过将商业RuO2与MgAl1.2Fe0.8O4尖晶石进行物理混合,经高温焙烧即可制备Ru SAC。详细研究表明,该分散过程不是通过传统的气相原子捕获机制,而是强共价金属-载体相互作用促进反Ostwald熟化过程。这种制备策略简单易行,适合于工业应用中大规模生产高热稳定SAC。

此外,除了典型的金属氧化物载体,石墨烯与单个金属原子也有很强的相互作用。姚向东教授团队通过浸渍加酸蚀法,获得了单原子镍负载在缺陷石墨烯上的催化剂,该催化剂具有很高的电催化分解水活性。这表明Ni和周围的C原子之间形成了强EMSI,这与金属氧化物载体的稳定效应非常相似。此外,EMSI的稳定效应也应用于M-M的EMSI中。

图5.2 加快电子传递

在电催化过程中,电子传递的速率一直是主导反应速率的一个步骤,它受到反应物吸附能、载体电导率、金属原子与载体间的结合强度等诸多因素的影响。随着金属原子的引入,金属中心和载体之间的EMSI有时会使电子在金属中心周围重新分布,导致电子从载体向反应物的转移速度加快。

图5.3 共催化

起初,这种载体仅仅被认为是电子传递的媒介,对金属种类和反应步骤几乎没有影响。然而,随着对SACs EMSI的研究越来越多,人们也认识到金属中心周围支架上的相邻原子(A‐原子)在控制反应速率方面起着重要作用。

反应通常包括周围原子的参与,它可以分为两种形式,共催化作用和活化作用。共催化通常是指金属中心和一个原子进行反应的不同步骤,由SACs通过提高不同步骤的速率来加速反应。其实,这种共催化现象在SACs上很普遍,对SACs的设计有很大的帮助。由于电催化过程中电子传递的复杂性和转换过程的多步骤性,为每一步找出最有效的元素并将它们组合在一起就容易得多了。因此,共催化已被用作加速反应的最有效的策略之一。

图5.4 活化作用

与共催化不同,EMSI的活化作用主要关注A原子从正常状态到高活性状态的转变。A原子的作用不是加速单步反应的速率,而是作为反应的另一个活性中心。通过这种方法,在反应过程中实际的活性位点的数量可增多一倍或两倍,这种活化效应可能使催化活性提高几十倍甚至数百倍。EMSI产生的活化效应可能是一个更有趣的体系,使不具备催化功能的元素获得高活性,这可能触及到为什么一些元素可以作为催化剂的最深层次问题。

Electronic Metal–Support Interaction ofSingle-Atom Catalysts and Applications in Electrocatalysis,Advanced Materials,2020.

https://doi.org/10.1002/adma.202003300

免责声明:以上内容转自催化开天地。文章仅代表作者个人观点,不代表新威研选立场。