锂金属负极具有最高的理论容量和最低的电化学电位(与标准氢电极相比)。然而,与石墨负极不同的是,由于锂金属负极依靠Li的剥离和电镀,不可避免地导致Li枝晶的成核和生长,从而引起许多严重的问题,包括库仑效率低、循环寿命短以及安全隐患等。

研究表明,在液态电解液中的Li沉积涉及两种不同的机理。在低电流密度和低容量下,苔藓状Li从根部生长。当超过一定容量,细小的Li枝晶在尖端迅速生长。Li枝晶的生长是一个自放大过程。由于Li枝晶尖端电场的增强,“尖端效应”吸引了更多的锂离子,从而使尖端上更快地镀锂。

因此,要完全防止Li枝晶的形成,理想的解决方案是模仿生物免疫机制中的“预警”防御反应,在苔藓状Li开始形成时立即对其自动灭活。

近日,悉尼科技大学汪国秀教授团队联合斯坦福大学崔屹教授和西班牙CIC energiGUNE研究所Michel Armand教授报道,在电解液中加入某些蛋白质后,可以有效地阻止和消除Li枝晶的生长,从而使锂金属负极具有较长的循环寿命和较高的库仑效率。通过模仿自然界的生物免疫机制,电解液中添加的蛋白质分子可以作为 “自卫”剂,自动吸附在锂金属负极表面,减缓锂胚胎的形成,改变锂尖端周围的电场分布,从而实现锂金属负极的均匀电镀和剥离,使锂金属全电池稳定循环2000圈以上。相关论文以题为“Immunizing lithium metal anodes against dendrite growth using protein molecules to achieve high energy batteries”发表在Nature Communications上。

蚕丝蛋白的自卫机制

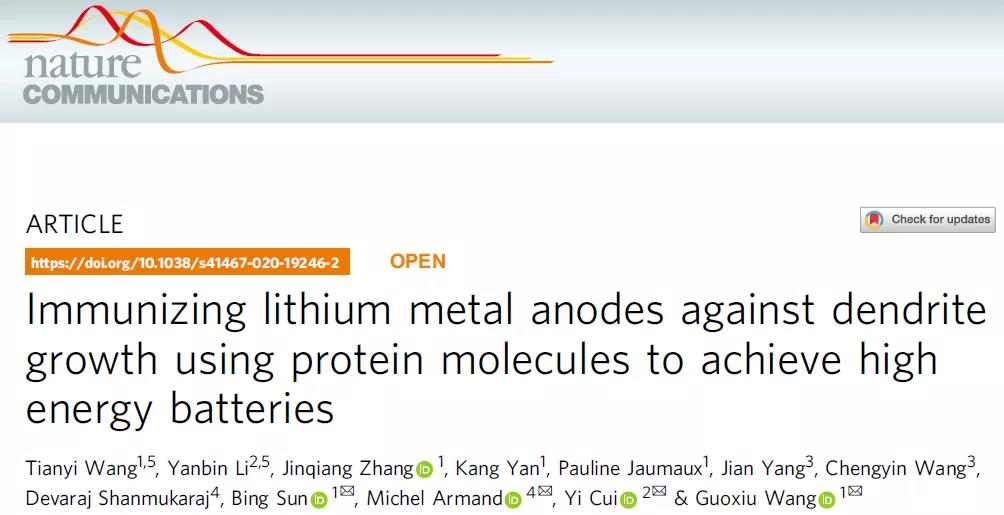

蚕丝蛋白具有简单的二级结构,易于表征,因此被选为模型蛋白分子。当蚕丝蛋白与锂金属核相互作用时,经过结构和空间构象的改变,蚕丝蛋白分子很容易吸附在苔藓状Li的尖端,从而降低尖端的电场强度,阻止苔藓状Li向细小的Li枝晶生长。

为了直接观察蛋白质分子在锂金属负极边缘和缺陷上的吸附行为,采用了蛋白质荧光发光法。蚕丝蛋白分子用荧光染料染色,然后分散在醚基电解液中。将金属锂电极在电解液中浸泡后取出并用DOL清洗。如图1d-f所示,在紫外线下,吸附的蚕丝蛋白分子发出清晰的荧光。特别是在Li金属负极的边缘和尖部,荧光强度更大。这一结果证实了蚕丝蛋白分子更倾向于吸附在尖锐的边缘,如枝晶或其他缺陷上,这与COMSOL模拟结果一致。

图1 蚕丝蛋白自卫机制示意图

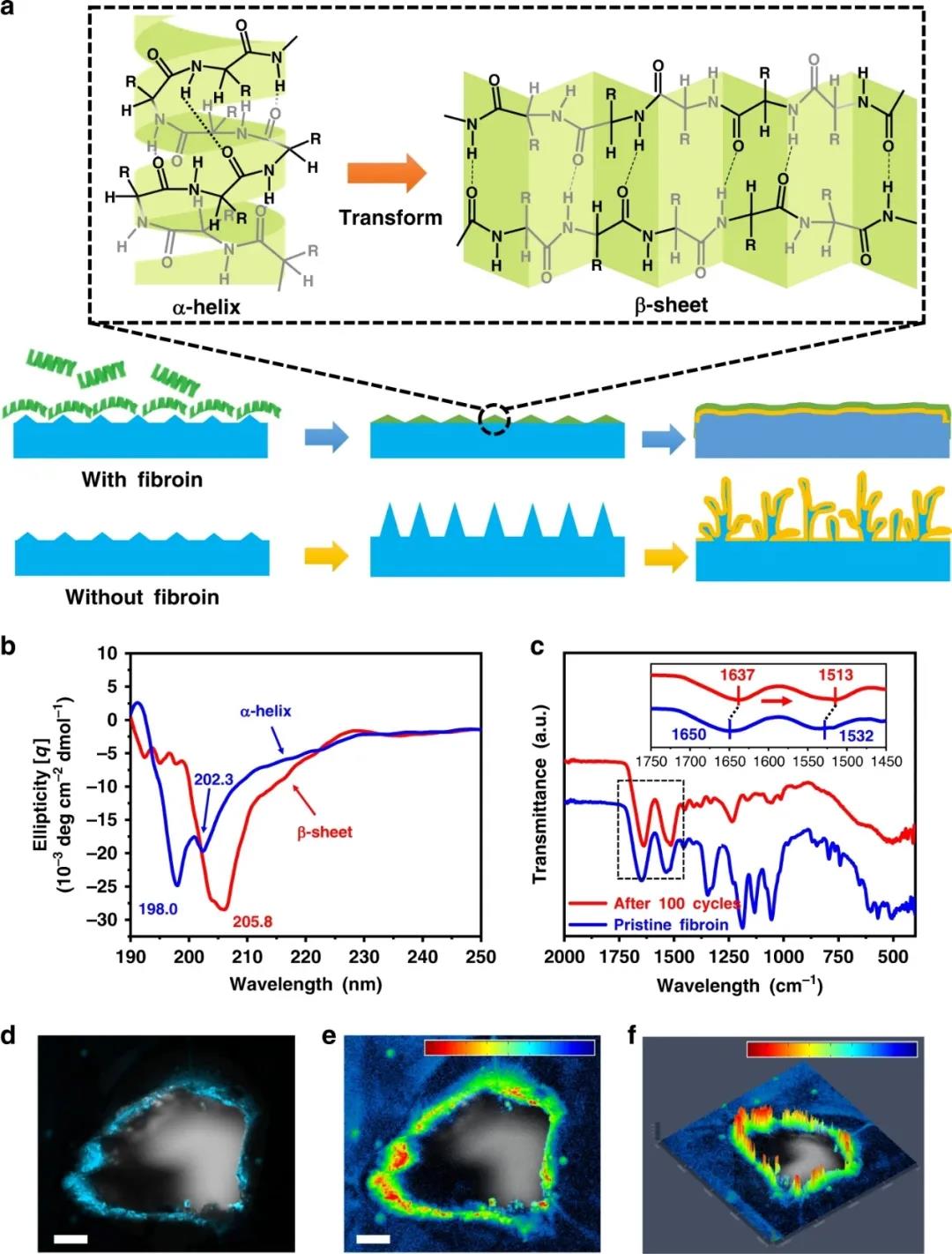

蚕丝蛋白助力致密Li沉积

如图2a,b所示,对于电解液中不含蚕丝蛋白添加剂的电池,在15次循环后,锂金属负极的顶部和横截面图显示出典型的树枝状形貌。当蚕丝蛋白被添加到电解液中后,Li沉积显示出致密的结节状形态(图2c,d)。另外,在高倍率冷冻电镜图像中(图2f),锂金属表面呈现双层结构。外层是被吸收的蚕丝蛋白分子,内层为聚合物SEI。根据研究者之前的研究,与空白醚基电解液中形成的SEI层相比,在电解液中加入蚕丝蛋白分子后,改性SEI的厚度增加。因此,这清楚地证实了电解液中的蚕丝蛋白添加剂参与了SEI的形成。

图2 含有蚕丝蛋白添加剂醚基电解液中锂沉积的表征

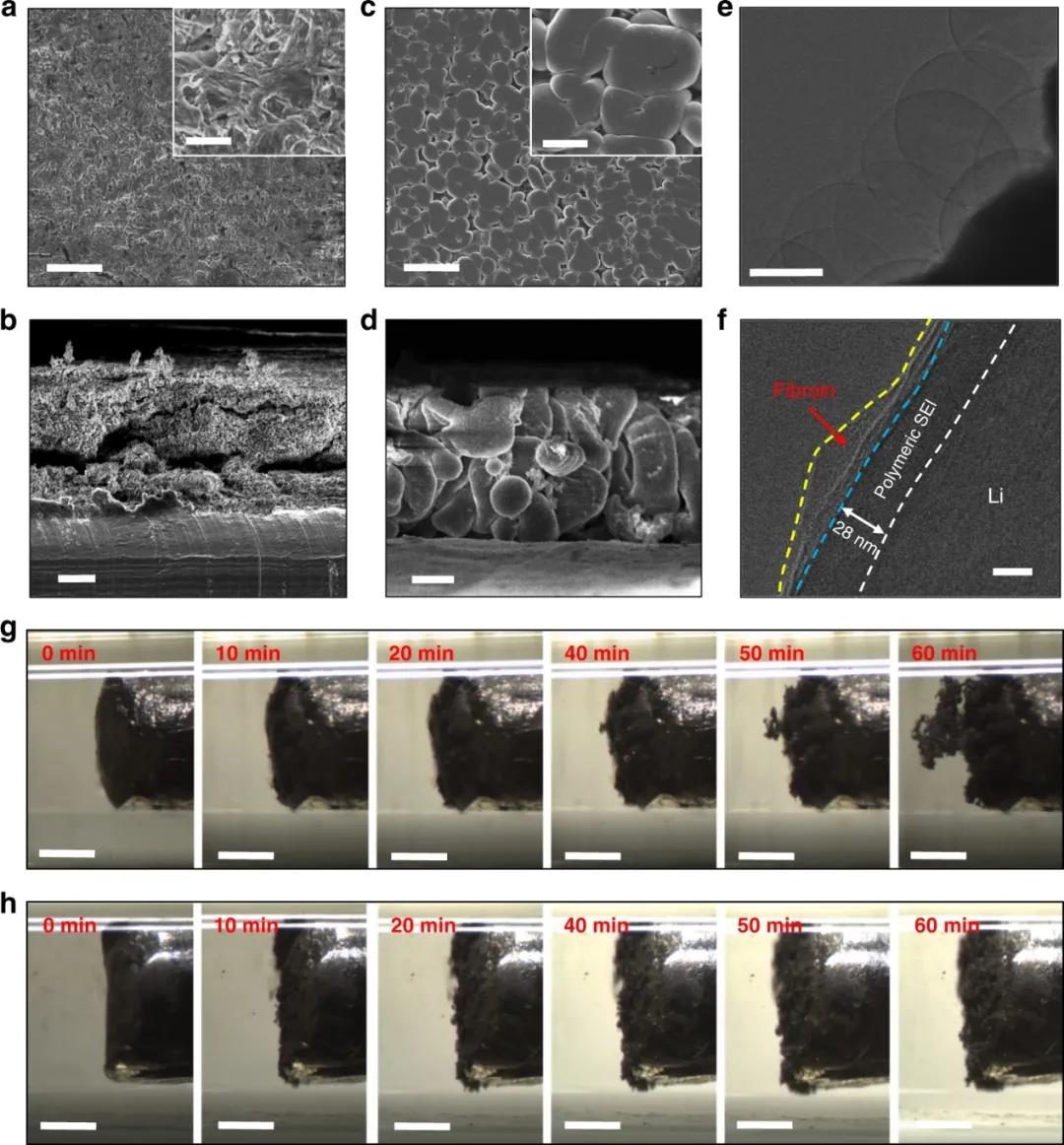

蚕丝蛋白参与改性的SEI的表征

进行了XPS深度剖析研究,以分析在含有和不含蚕丝蛋白的电解液中形成的SEI的成分(图3)。如图3a所示,与空白电解液中形成的SEI比,在含有蚕丝蛋白的电解液中形成的SEI的N1s谱在400 eV处显示出新峰。同时,图3b还显示在含有蚕丝蛋白添加剂的电解液中形成的SEI在288.3 eV(对应于C=O)处的C1s峰的强度增加。因此,研究者认为增强的C=O峰也来自于吸附在锂金属负极表面的蚕丝蛋白分子。进一步使用Ar+溅射来探测SEI层的不同深度。随着溅射时间的增加,蚕丝蛋白饱和电解液中形成的SEI层的N1s谱峰高于空白电解液中形成的SEI层(图3a)。特别是在N1s谱中出现了一个与α-Li3N相对应的402.8 ev的额外峰。此外,在不同的溅射时间下,图3b中C=O键的峰值仅在使用蚕丝蛋白添加剂形成的SEI中检测到。因此,蚕丝蛋白及其分解产物似乎参与了SEI的形成。

图3 含和不含蚕丝蛋白的醚基电解液中SEI的XPS表征

锂负极在含蚕丝蛋白的醚基电解液中的电化学性能

为了克服蚕丝蛋白在醚基电解质中的分散性限制,研究者通过静电纺丝制备了蚕丝蛋白夹层,并将其置于负极与隔膜之间以在循环过程中可持续释放蛋白质分子。

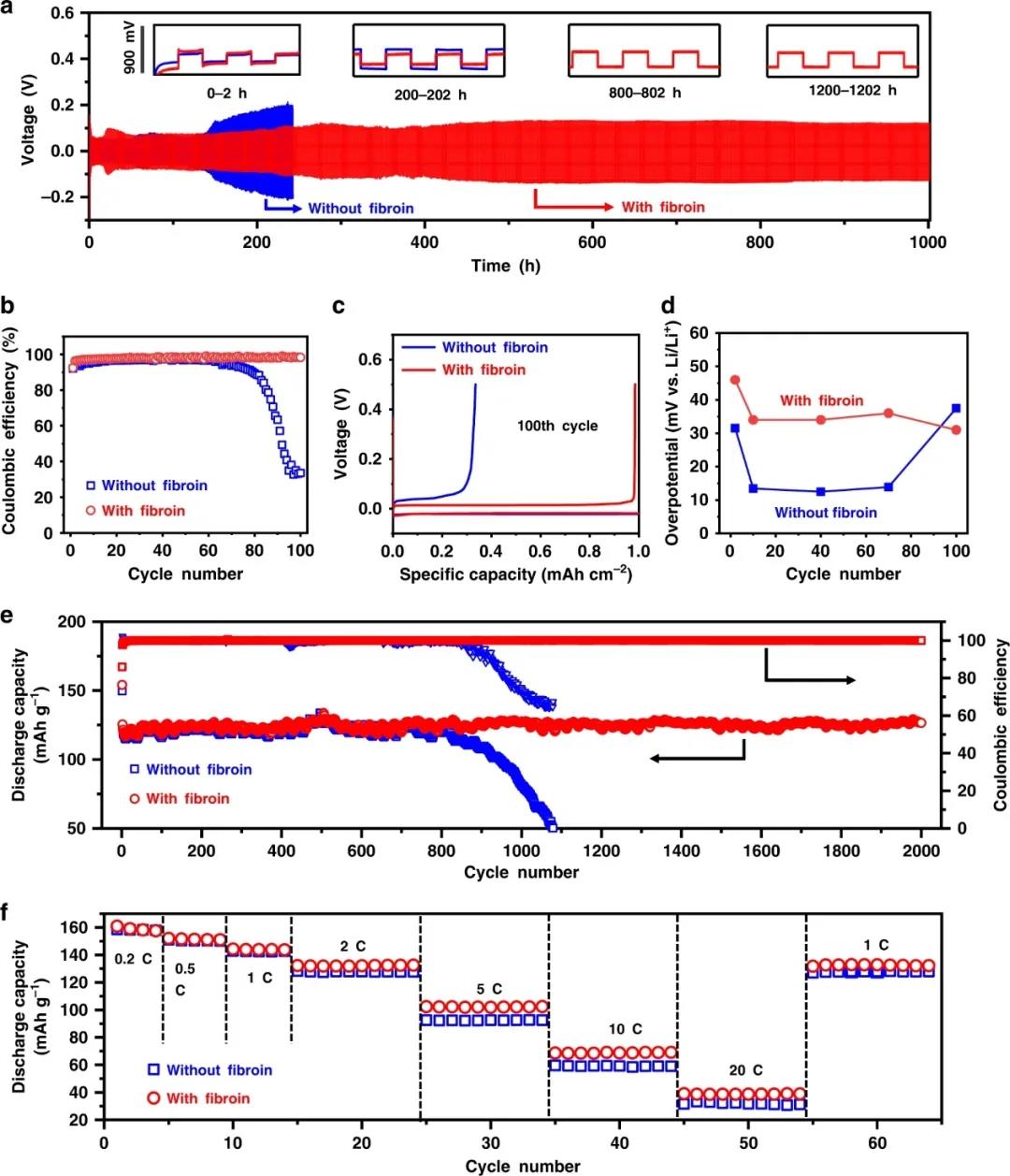

图4a所示为Li|Li对称电池的电压分布,具有蚕丝蛋白夹层的电池在1000 h内表现出稳定的电压分布。相比之下,没有蚕丝蛋白夹层的电池在220 h后失效。

进一步进行了Li|Cu半电池测试。在循环过程中,没有蚕丝蛋白的Li|Cu半电池由于Li枝晶的生成而迅速失效,引起Li金属与电解液之间的副反应导致电解液的消耗(图4b, c)。相反,具有蚕丝蛋白夹层的半电池在100个周期内,库仑效率高达∼98%。

图4 锂负极在含或不含蚕丝蛋白夹层的醚基电解液中的电化学性能

Li||Li4Ti5O12全电池的电化学性能

此外,评估了含或不含蚕丝蛋白夹层的Li||Li4Ti5O12(LTO)全电池的电化学性能。有蚕丝蛋白夹层的全电池始终表现出更好的循环稳定性和倍率性能(4e,f)。如图4e所示,无夹层电池的容量在800次循环后开始衰减,表明活性锂和液态电解液耗尽。相反,具有蚕丝蛋白夹层的全电池稳定循环超过2000圈。此外,如图4f所示,具有蚕丝蛋白夹层保护的Li||LTO全电池具有良好的倍率性能,在5C时具有∼102 mAh g−1高比容量。

在自然免疫机制的启发下,研究者利用蚕丝蛋白开发了一种新颖的锂负极自卫策略,以消除锂枝晶的生长,从而改善锂金属电池的电化学性能。这种由天然蛋白质分子提供的自我防御机制为实现安全无枝晶高能量密度锂金属电池开辟了一条新的、可持续的途径。

Immunizing lithium metal anodes against dendrite growth using protein molecules to achieve high energy batteries. Nature Communications, https://doi.org/10.1038/s41467-020-19246-2

免责声明:以上内容转自微算云平台。文章仅代表作者个人观点,不代表新威研选立场。