锂金属由于其超高的比容量和较低的还原电位,被视为一种优良的负极材料而正在复兴。然而,不受控的锂枝晶生长和大的体积波动造成的不稳定界面,导致锂金属负极仍未用于实际的可充电池。

尽管复合锂负极可以一定程度上减轻体积波动并明显抑制Li枝晶,但是在复合负极内部的密闭空间中,Li枝晶的生长仍未受到影响,此外电极内部的Li沉积也会失去电子接触而变成死锂,并逐渐在电极内部积累。因此,从考虑复合负极内部Li电镀/剥离的角度来探索构建复合负极是一种具有创造性和合理性的思路。

近日,清华大学张强教授报道了一种新兴且合理的复合负极,即导电主体与弹性聚合物基复合负极,通过引入压力自适应路径来调节复合负极内部的Li电镀/剥离。在电镀/剥离过程中,导电基体内部填充的弹性聚合物会产生自适应压力,当其超过Li的屈服强度后,能够限制内部Li的生长,同时由于压力作用下电子路径的持续存在,可以实现高利用率的沉积Li并减少死Li。在实际应用条件下,压力自适应复合负极组装的全电池在循环160次后,容量保持率为80%。相关论文以题为“A Pressure Self-Adaptable Route for Uniform Lithium Plating and Stripping in Composite Anode”发表在Adv. Funct. Mater.上

压力自适应的机理

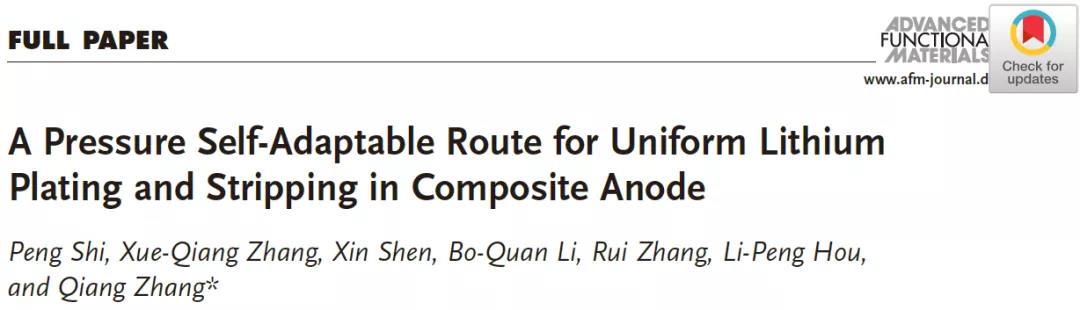

在常规的导电三维基体中,Li枝晶仍然可以在基体内部的表面上无阻碍地生长(图1a)。一旦弹性聚合物填充到基体孔隙中,Li自由生长的空间就变小了。在电镀过程中,Li沉积在导电基体上,产生压缩力(FLi→P)使聚合物变形(图1b)。由于聚合物的位移受到基体纤维的限制,弹性变形的聚合物试图恢复到初始状态。因此,正应力(FP→Li)的产生与Li的生长方向相反,可以认为是对生长中的Li施加的压力(P)。施加的压力大于Li的屈服强度后,能够限制Li的生长,使枝晶发生塑性变形,以保持致密光滑的形态。在剥离过程中,由于在压力下沉积的Li与导电基体之间存在持久的电子通路,因此可以实现对Li的高利用率。

图1 不同复合负极的电镀过程示意图

压力自适应的可行性证明

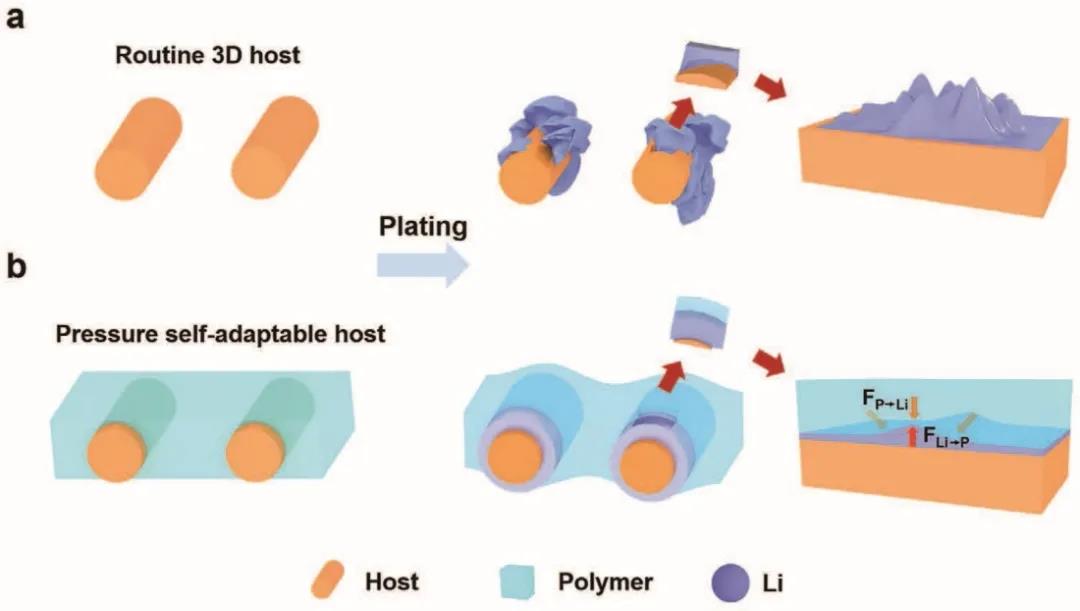

采用有限元法对复合负极中产生的压力进行了精确的分析(图2a)。当Li的沉积容量为1.0 mAh cm-2时,沉积Li与聚合物之间的压力可达500 MPa。当微米尺寸的Li和大块Li的屈服强度均小于100 MPa时,Li的生长可以通过永久塑性变形得到很好的限制,从而使寄主纤维的形态更加平坦和光滑。因此,在反复的电镀/剥离过程中,弹性聚合物的边界会随着沉积的Li而移动(图2b)。在导电基体上镀锂后,聚合物向内收缩。然后,在Li剥离之后,边界返回到初始状态。

为了证明自适应压力的可行性,将PAN填充到铜(Gu)网的孔中,以制造Gu网@PAN。由SEM图像(图2d)可知,在纯Gu网中,不仅空隙中有大量枝晶,而且Gu纤维表面也有大量突起。相反,Gu网@PAN表面没有明显的Li枝晶, Li沉积致密光滑(图2e)。由上可知,沉积锂表面PAN变形产生的自适应压力有助于调节Li电镀在受限空间中的行为,使Li沉积致密光滑。

图2 有限元分析及验证

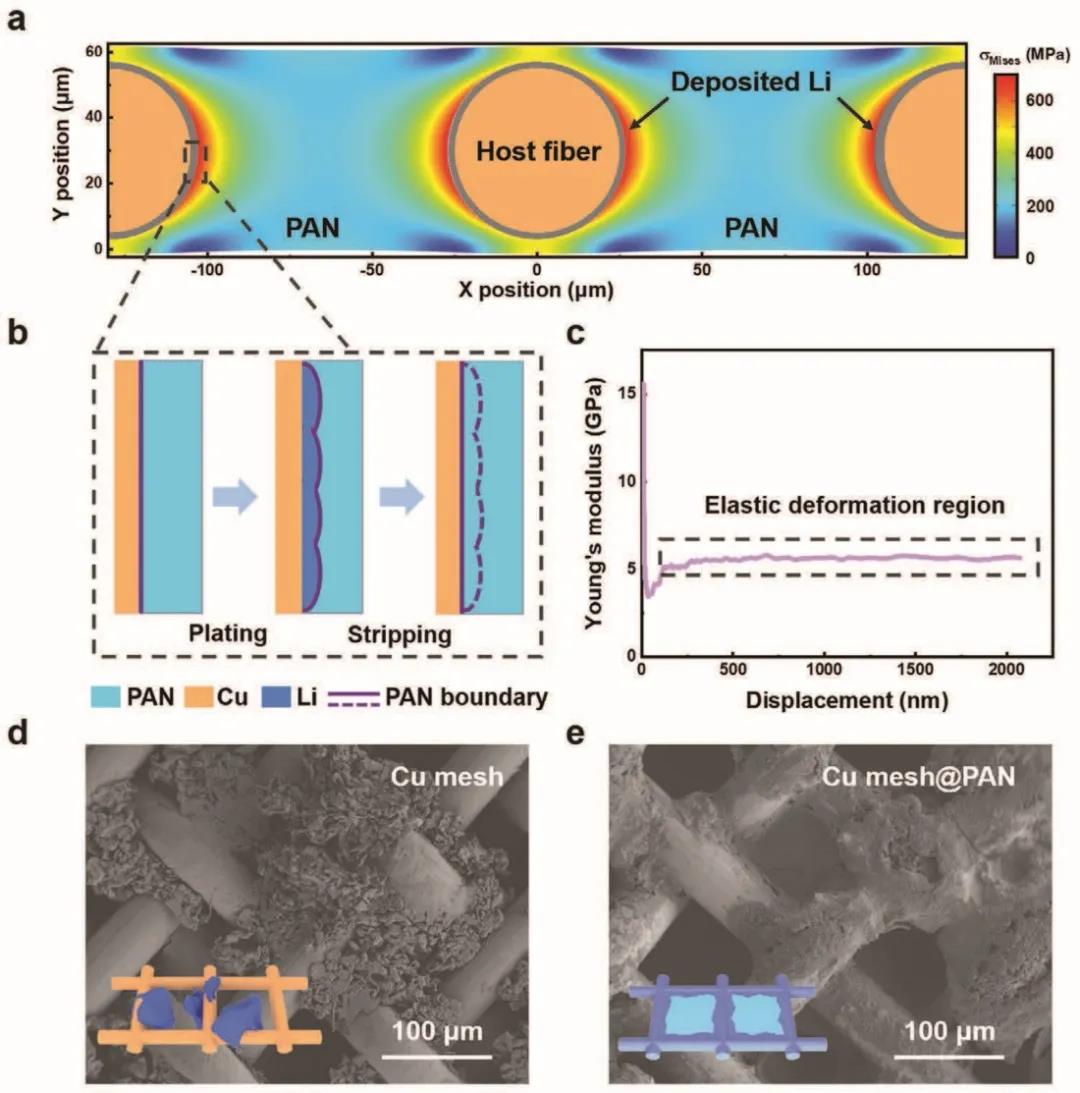

CF@PAN复合负极的表面形貌和结构

由于结构稳定,比表面积大且重量轻,碳纤维(CF)被用作三维主体,以进一步论证压力自适应复合负极在实际条件下的潜力。CF电极的大孔中有足够的自由空间用于Li枝晶的连续生长,而CF@PAN负极中的PAN占据了大孔(图3a)。在Li电镀过程中,由于填充PAN的变形而产生的自适应压力使枝晶发生塑性变形,从而CF@PAN保持了致密而平滑的形态。利用三维X射线显微镜(3D-XRM)直接观察初始电镀后Li的沉积位置。经过3.0 mAh cm-2的高沉积面积容量之后, PAN表面没有沉积Li,并且PAN也没有从孔中挤出,表明这可以满足实际电池的需求(图3b)。沉积的Li被绿色虚线包围在CF上,另一侧被紫色虚线包围的PAN所限制,表明沉积的Li在第一阶段沿着导电CF(图3c,d)。因此,随着镀锂量的增加,自适应压力增大,抑制了Li的不可控生长。

图3 CF@PAN复合负极的表面形貌、结构以及其中沉积Li的位置

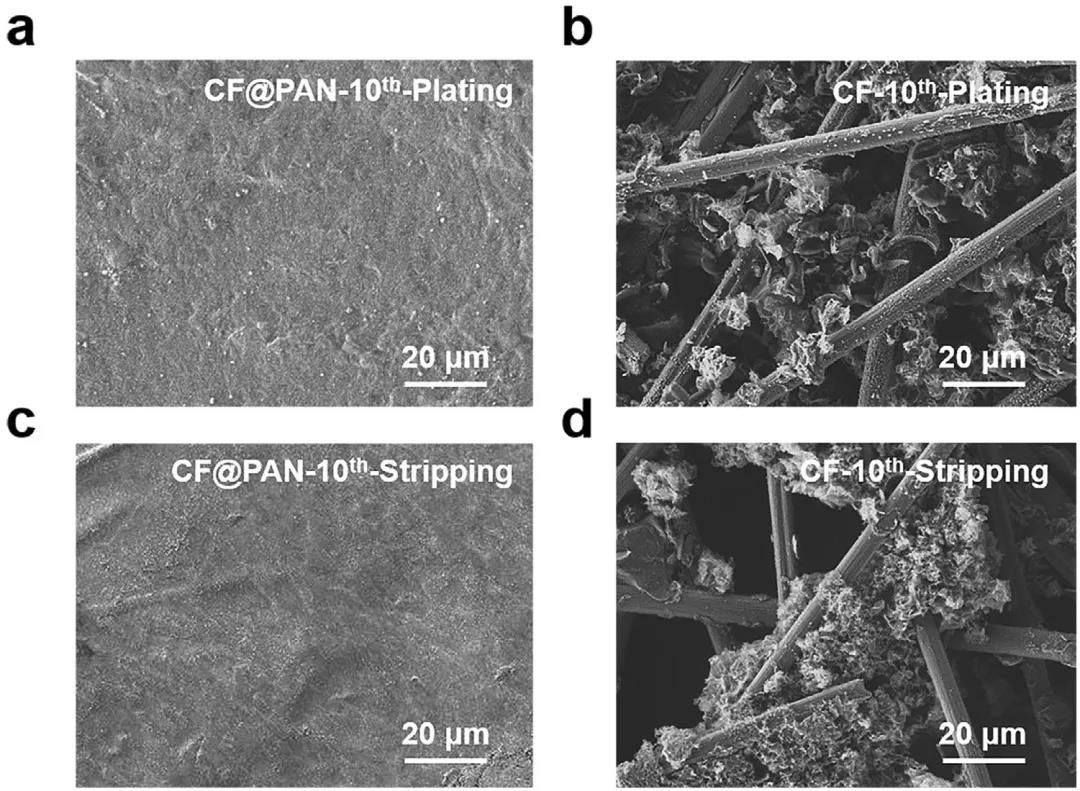

复合负极在循环过程中的表面形貌

此外,还观察了第10次循环中的Li电镀/剥锂形貌。第10次电镀后,CF@PAN复合负极表面光滑且均匀,而CF电极的孔隙中存在大量的Li枝晶(图4a,b)。在剥离过程中CF@PAN复合负极表面仍然平坦(图4c)。与此相反,由于沉积的Li呈蓬松状,沉积的Li与寄主纤维接触不良,大量的死Li堆积在CF的孔隙中(图4d)。因此,在CF@PAN复合负极中Li沉积的有限位置和光滑的形貌证明了,在实际条件下,自适应复合负极的Li电镀/剥离行为可以得到有效的调节。

图4 复合负极在循环过程中的表面形貌

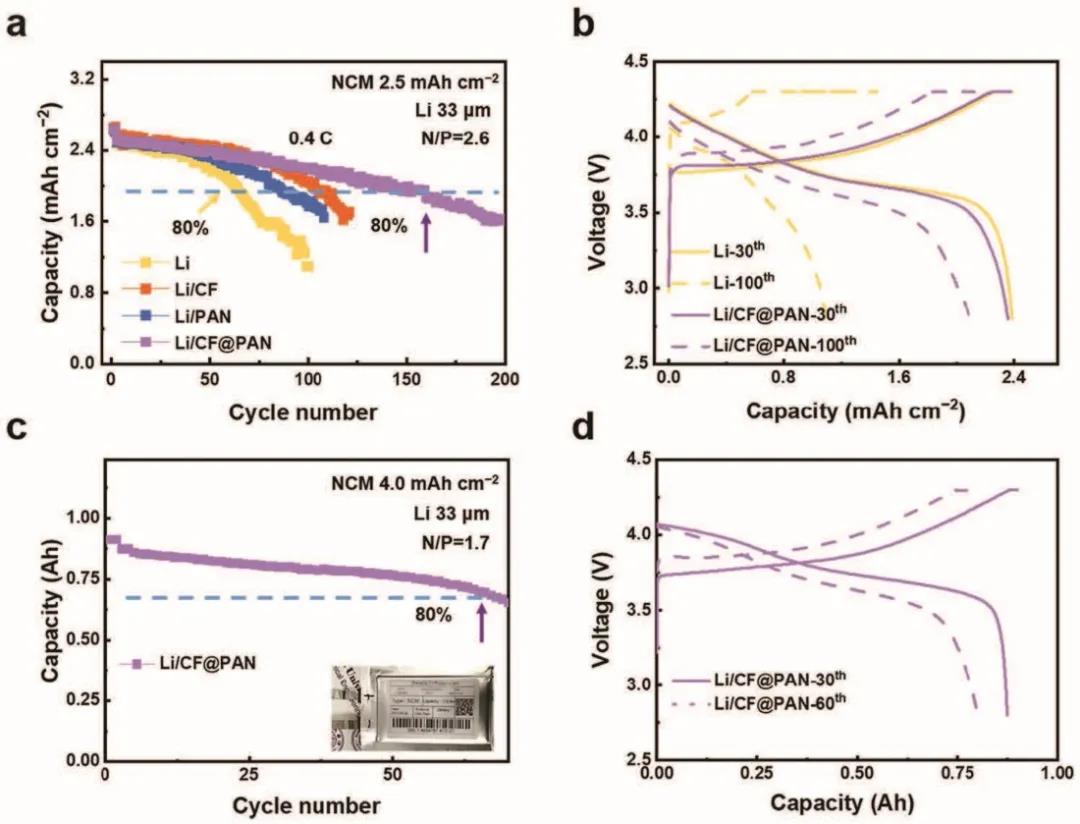

实际条件下全电池的循环性能

进一步制备了Li/CF@PAN复合负极并结合高负载NCM523正极,组装了全电池,以证明自适应复合负极的实际应用潜力。如图5a所示,与Li|NCM523和Li/CF|NCM523电池相比之下,Li/CF@PAN |NCM523具有更好的循环稳定性。此外,采用Li/CF@PAN复合负极与4.0 mAh cm−2的高负载NCM523正极匹配组装软包电池,以评估这种新颖设计策略的潜力。在0.1 C的电流密度下,NCM523软包电池的首次放电容量为0.91 Ah,并持续循环了68次,具有较小的极化(图5c,d)。以上实验证明,自适应复合负极显著地调节了Li电镀/剥离的行为,并有助于Li软包电池的稳定性,这对实际应用具有重要意义。

图5 实际条件下全电池的循环性能

这项工作提出了一种新的压力自适应策略来调节复合锂负极内部的Li电镀/剥离行为,以应对实际锂金属电池的挑战。研究了受限空间内Li电镀/剥离的重要性,加深了对微米尺度下锂金属复合负极电化学行为的认识。此外,还揭示了Li在自适应压力下的行为模式,有助于进一步探索Li电镀/剥离过程中电化学-力学耦合机理。

A Pressure Self-Adaptable Route for Uniform Lithium Plating and Stripping in Composite Anode. Adv. Funct. Mater. 2020. DOI: 10.1002/adfm.202004189.

免责声明:以上内容转自微算云平台。文章仅代表作者个人观点,不代表新威研选立场。