分层纳米多孔碳(HNC)已被证明是用于吸附挥发性有机化合物(VOC)和CO2的有效吸附剂。但是关于层次结构的调节、被吸附物吸收的吸附机制以及HNC内部的相互作用仍然存在疑问。这些提出了表征挑战,因为没有实验技术可以阐明有机化合物和CO2的分子机理。

基于此,斯坦福大学崔屹教授与加州大学伯克利分校的Jeffrey A.Reimer教授联合使用微波辅助K2CO3活化的方法将木材合成为多尺度结构的HNC,同时由于NMR化学位移与吸附剂的环流效应一致,因此该技术为定量HNC中吸附物的吸附提供了一种简便的方法。VOC吸附结果显示NMR化学位移随时间变化,表明最初吸附到中孔中,然后扩散到微孔中。在这些HNC中,吸附液相对于气相的位移差异证明了Schroeder悖论。这些HNC表现出高的CO2吸附能力,将成为在减缓全球变暖的碳捕集策略中有希望的应用。该成果以“Revealing Molecular Mechanisms in Hierarchical Nanoporous Carbon via Nuclear Magnetic Resonance”为题发表在国际顶级期刊Matter上。

注:Schroeder悖论是指1903年Schroeder报道了一个令人费解的实验观察结果:当纯明胶制成的聚合物样品在等温条件下与饱和水蒸气和纯液态水接触时,凝胶相的质量增益(即其含水量)有显著差异。

图1 HNC的制备和物理表征

作者采用微波诱导K2CO3活化法合成了微孔和中孔互连的HNC(图1A)。图1B~1C的吸脱附等温线和孔径分布表明HNC的孔径分布范围很广,在微孔、中孔和大孔水平具有分层结构,并具有大量相互连接的孔,有助于被吸附物的扩散并增强HNC的吸附和解吸性能。TEM图像(图1 D)还显示了包含中孔的无序分层纳米孔结构,而图1E证明化学活化后HNC可以保持天然松木的完美蜂窝结构和棱柱形矩形孔。

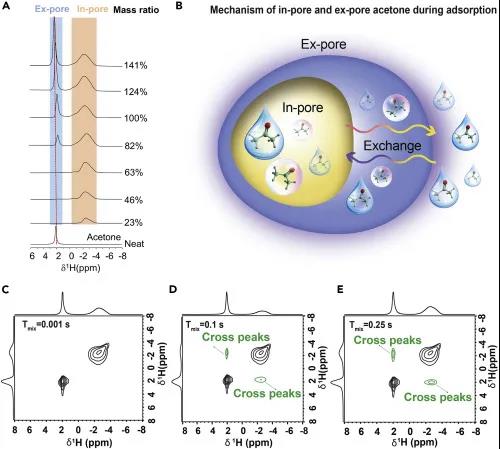

图2 NMR表征HNC中液态丙酮的吸附

作者进行了质子(1 H)自旋回波魔角旋转(MAS)NMR以获得在23~141 wt%范围内的载有丙酮的HNC的光谱(图2A),图2B显示了HNC中丙酮分子的局部分布环境,包括孔内,孔外和交换物。初始吸附在-2.5 ppm处产生宽信号,该信号从液态丙酮(2.2 ppm)的信号转移到-2.5 ppm并分配给丙酮“孔内”。这种向低频的转变是由于孔壁中石墨烯平面的芳香环发出的环电流引起的。环电流效应在很大程度上取决于NMR观察到的原子核与芳环中心之间的距离。图2 C~2E证实了在混合时间超过0.1 s时丙酮在“孔内”和“孔外”环境之间的交换缓慢。

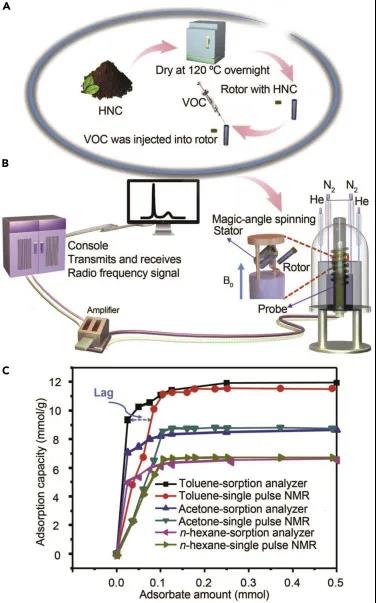

图3 NMR光谱和吸附等温线吸收的比较

定量NMR光谱可用于测定吸附量。使用吸附分析仪在298 K下获得丙酮/甲苯/正己烷对HNC的氮气吸脱附等温线,如图3C所示。为了比较核磁共振吸收和气体吸附的研究,横坐标是被吸附的VOC的分子量(mmol)。对于NMR数据,这是放入样品中的液体VOC的量;对于等温线数据,这是通过将分压(P/P0)转换为mmol来确定的。结果表明吸附等温线测量的吸附质的最终吸收量与NMR光谱测定结果一致。

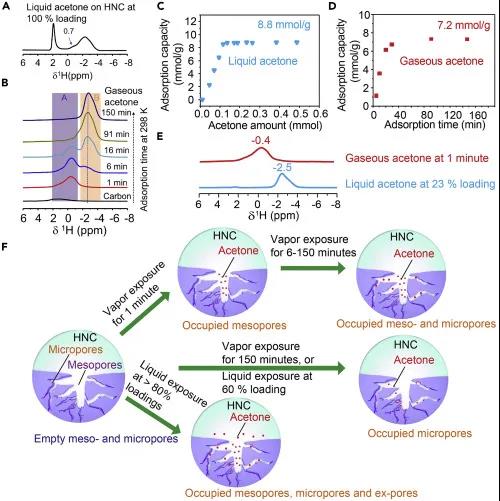

图4 NMR光谱用于丙酮吸附机理及表现

实际应用中VOC吸附是从气相发生的,进一步研究了吸附到HNC上的气相VOCs与吸附时间的关系。图4B描绘了在室温下吸附到HNC上的丙酮蒸气的 NMR光谱随吸附时间的变化。图4 D证实了“孔内”环境(峰A和峰B)总质子NMR信号随吸附时间变化而变化,吸附随时间增加并在约91分钟时达到饱和。与负载液相的HNC相比(图4A),未出现约2 ppm的前孔峰,表明所有气体分子均进入孔中,并且没有多余的分子保留在孔的外部。从液相观察到的吸附丙酮的化学位移与气相吸附丙酮的初始等分试样产生的化学位移不同(图4 E)。原因可能是丙酮蒸气以不同于液态丙酮的过程扩散到孔隙结构中,丙酮蒸气需要长时间(150分钟)连续暴露才能从中孔重新分布到微孔(图4 F)。

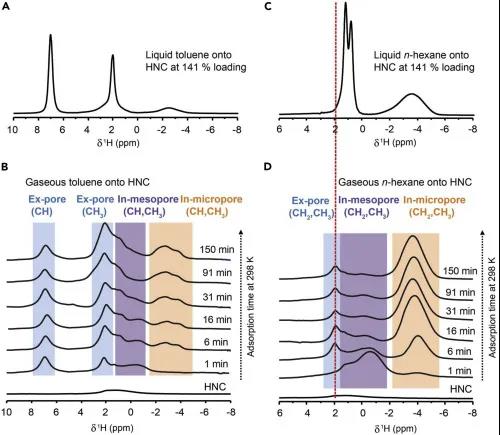

图5 甲苯和正己烷蒸气吸附的NMR光谱

图5给出了HNC在气相甲苯和正己烷中的NMR谱图。甲苯暴露1分钟后,出现几个峰。随着吸附时间(150分钟)的增加,位于1.28和-0.68 ppm处的两个宽峰移动至-2.74和-3.85 ppm,环电流效应的增加是可能的原因。对于在150分钟时被蒸气吸附的HNC的光谱,分配给中孔(C–H)环境的0.88 ppm信号不会移动到较低的化学位移,这表明中孔中仍吸附有甲苯分子,与HNC的窄孔相比,这是因为甲苯的分子尺寸更大。正如在丙酮和甲苯中所观察到的,当HNC吸附正己烷时,被吸附物占据的孔的性质仍取决于样品是否暴露于饱和蒸气或液体。

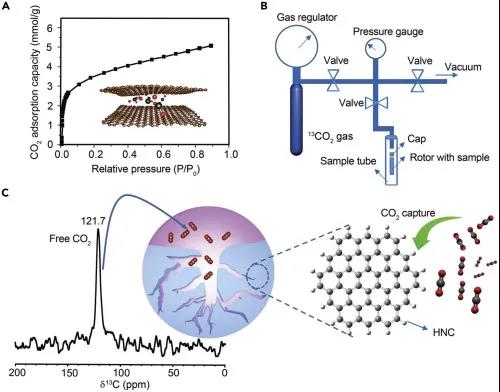

图6 HNC用于吸附CO2的表征

图6显示了在298 K和1 bar下HNC的CO2吸附等温线,同时HNC表现出高的CO2吸附能力。HNC的13C MAS NMR光谱显示共振以121.7 ppm被分配给物理吸附的CO2(图6C)。在MOF-274.44中观察到124.7 ppm的类似峰值。相对于游离气相CO2(1 bar时为127.7 ppm)而言,−6 ppm的化学位移是由于芳环电流造成的。因此,HNC具有优异的CO2容量,加上廉价、可持续、简便和可升级的合成方法,值得将其进一步用于研究碳捕集技术和实际应用。

通过1 H MAS NMR在分子水平上研究了VOC的吸附。液态丙酮,甲苯和正己烷-己烷存在宽泛的NMR信号,并已移至较低频率;这些峰被分配给孔内吸附的VOC,其中的位移可归因于石墨烯状片材产生的环电流。在高负荷下吸附丙酮的情况下,被吸附物在孔内和孔外环境之间进行缓慢的交换(约0.1 s)。此外,NMR还可以快速确定HNC中VOC的最终吸附容量。气相VOCs进入HNC的1H NMR谱图是暴露时间的函数,表明VOCs占据了最初的中孔,最后占据了微孔。通过与液体吸附的比较,证实了 Schroeder悖论的存在。

Revealing Molecular Mechanisms in Hierarchical Nanoporous Carbon via Nuclear Magnetic Resonance, Matter, 2020. DOI: 10.1016/j.matt.2020.09.024

https://doi.org/10.1016/j.matt.2020.09.024

免责声明:以上内容转自微算云平台。文章仅代表作者个人观点,不代表新威研选立场。