碱金属的研究历史悠久,近年来最令人兴奋的是能量转换和储存领域的应用。作为“圣杯”,锂金属被认为是电池阳极的最终选择,因为它具有最高的理论容量和最低的电化学电势。然而,对于碱金属,在原子水平上对它们的结构信息知之甚少。一个重要的原因是它们非常活泼,永远不能以元素的形式存在于空气中。

到目前为止,真空或低温转移似乎是将碱金属样品带入显微镜进行观察的唯一可靠方法。然而,在转移过程中不能完全排除污染和降解。此外,碱金属的电子束敏感性使高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)成像失效。目前已有的室温成像是通过将锂嵌入石墨烯片实现的,而裸碱金属的直接室温原子分辨率成像从未得到证实。更重要的是,在高分辨率下直接原位观察碱金属的生长还没有实现。对锂金属微观结构认知缺失的一环阻碍了对锂离子电池的进一步理解和发展。

碱金属在医药、电池等各个领域被广泛研究。然而,受化学反应性和电子/离子束灵敏度的限制,碱金属的固有原子结构及其基本性质难以揭示。近日,上海科技大学于奕等人提出了一种简单且通用的方法在透射电子显微镜内原位形成了碱金属。在室温下实现了锂和钠金属的原子级分辨率成像,碱金属的生长以毫秒级的时间分辨率在原子尺度上可视化。这种方法能够直接研究锂金属的物理接触特性及其表面钝化氧化层,这可能有助于更好地理解锂离子电池中的锂枝晶和固体电解质界面问题。其成果以题为“Unravelling the room-temperature atomic structure and growth kinetics of lithium metal”在Nature communications上发表。

1. 研究者首次提出了一种简单且通用的方法在透射电子显微镜内原位形成碱金属,揭示了碱金属的固有原子结构及其基本性质。

2. 研究者在一定程度上澄清了锂金属在锂金属电池中的生长,并且揭示了锂金属的物理接触特性及其表面钝化氧化层。

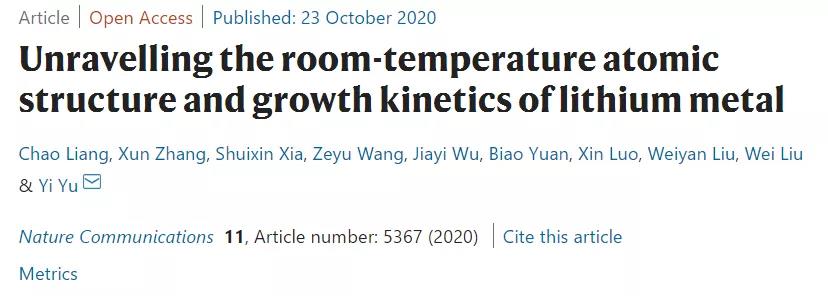

图1 由碱金属盐原位形成碱金属

通过将高能电子束聚焦到碱金属碳酸盐/氟化物颗粒的边缘,碱金属颗粒会从被照亮的点长出并扩展到数百纳米。反应速度快,反应过程很慢,足以被检测器捕获,并且在室温下显示了锂和钠的原子级分辨率成像。图1b–d分别显示了从碳酸锂、碳酸钠和氟化锂原位生长过程的选定顺序快照。在生长过程中,可以观察到尖锐的棱角,这表明这些颗粒的结晶特征。一般来说,粒子会沿着几个生长方向膨胀(用白色箭头表示),表明电子束诱导的由碱金属盐形成碱金属可能是普遍现象。

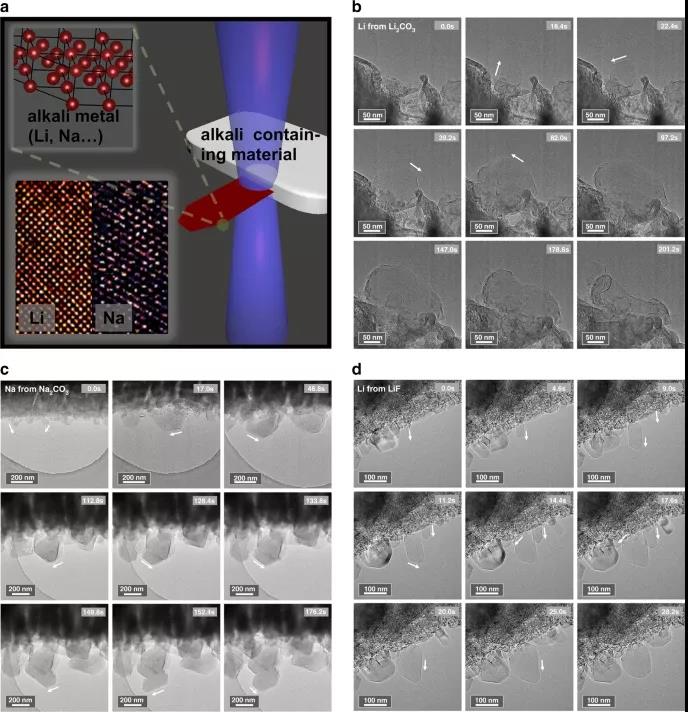

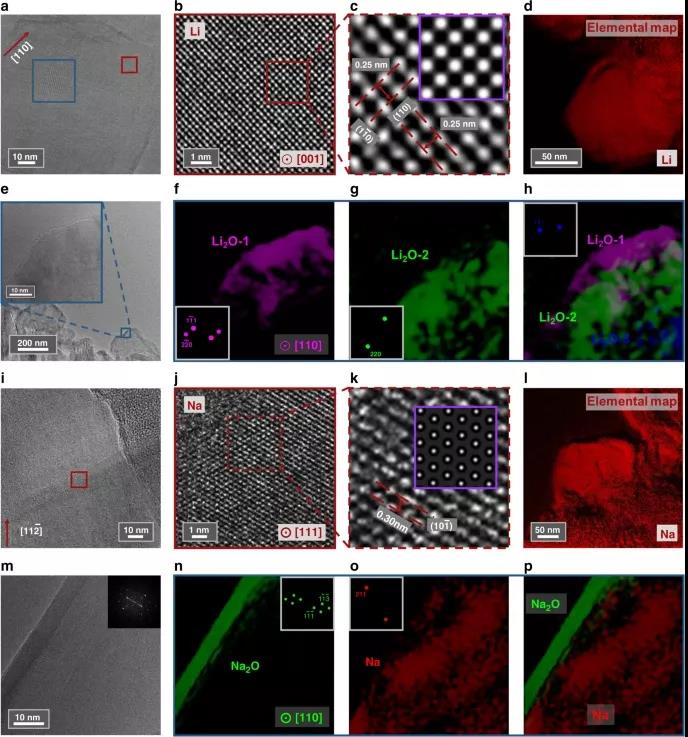

图2 碱金属颗粒的SAED分析

为了确定颗粒的组成和结构,分别对锂和钠颗粒进行了选择区域电子衍射(SAED)。图2a显示了两个由碳酸锂生长的相邻颗粒,黑色圆圈表示用于衍射的选定区域。图2b,c分别显示了SAED模式及其旋转平均光谱。图2d,g分别显示了体心立方(b.c.c.)锂和面心立方(f.c.c.)氧化锂的晶体结构。它们相应的模拟多晶衍射图和旋转平均光谱分别如图2e,f,h和i所示。通过比较,可以得出结论,该颗粒既包含锂又包含氧化锂。要注意的是,多晶特征环被标为氧化锂,而孤立的尖锐单晶衍射点被标为锂。

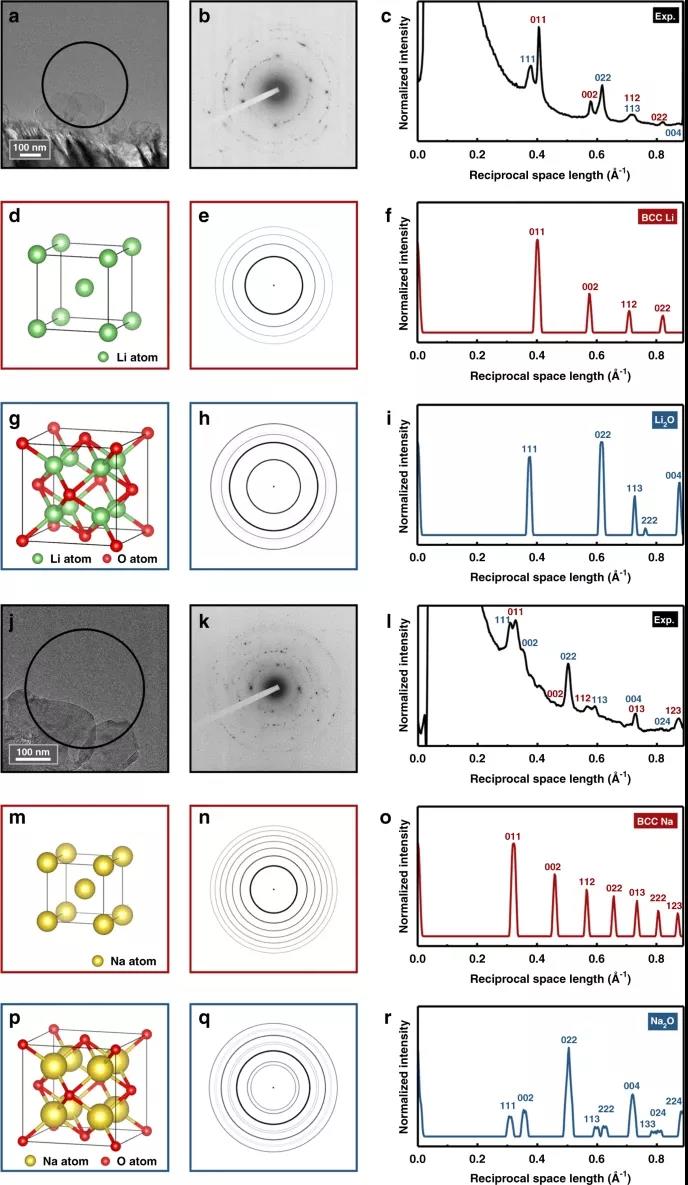

图3 锂金属的生长动力学

为了了解碱金属及其氧化物的形成顺序,将AC-HRTEM成像与原位快速相机相结合,以原子分辨率和快速帧速率展示了锂粒子生长的示例。可以确认,在开始时就形成了纯相锂金属并使其长大。除了锂颗粒的生长之外,我们还观察到了锂树枝状晶须的生长。可以将晶须生长的研究与电流驱动的锂离子电池中锂树枝状晶体的生长进行比较,这可以更好地理解树枝状晶体的生长。有趣的是,与锂离子电池液体电解质中的晶须生长情况相比,我们发现由锂粒子生长的晶须具有相似的生长动力学,尽管其驱动力(电子束辐照与电流)和生长环境(真空与液体)是不同的,两种晶须的不同生长动力学可能与锂金属和锂盐中不同的扩散势垒有关。在整个原位生长过程中,始终保持清晰的晶体表面以及颗粒的单晶特征,并且碱金属氧化物没有在早期出现。这表明对于电子束诱导的碱金属碳酸盐/氟化物的分解,最初形成了纯碱金属,氧化将在随后的步骤中发生。

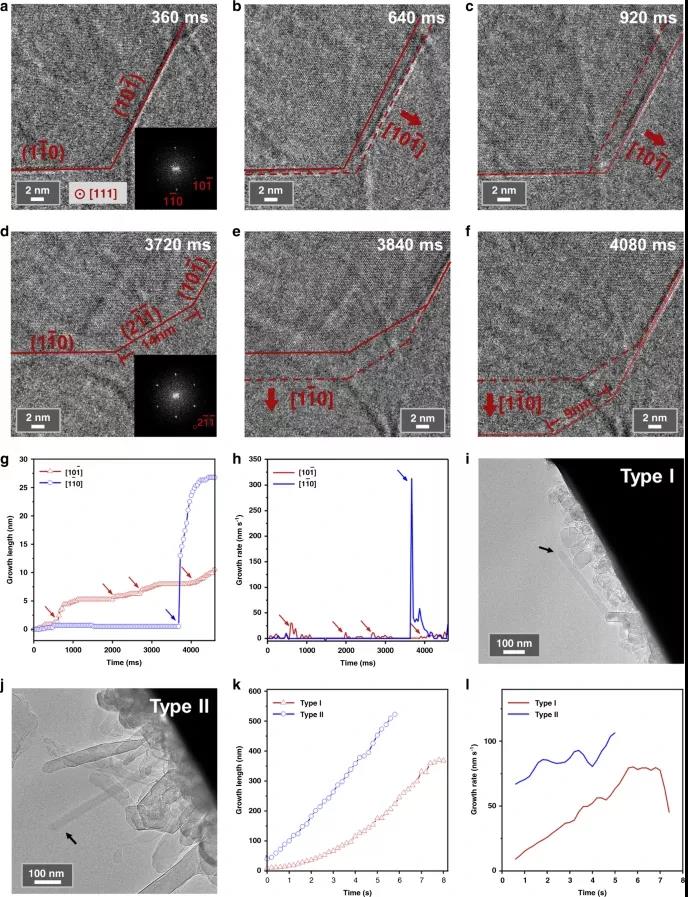

图4 碱金属粒子的AC-HRTEM

在成核和快速生长过程之后,碱金属颗粒达到一定的面积/体积,生长减慢。在此阶段应用静态成像和光谱学来验证碱金属和氧化物化合物的空间分布。原位比较能谱检测显示,在锂颗粒从LiF形成之前几乎没有氧信号,而在末端检测到相对大量的氧。这种差异排除了起始材料的氧源以及在其表面上可能的氧吸附,能谱和电子能谱测绘证实了HRTEM结果,氧化物分布在颗粒表面。

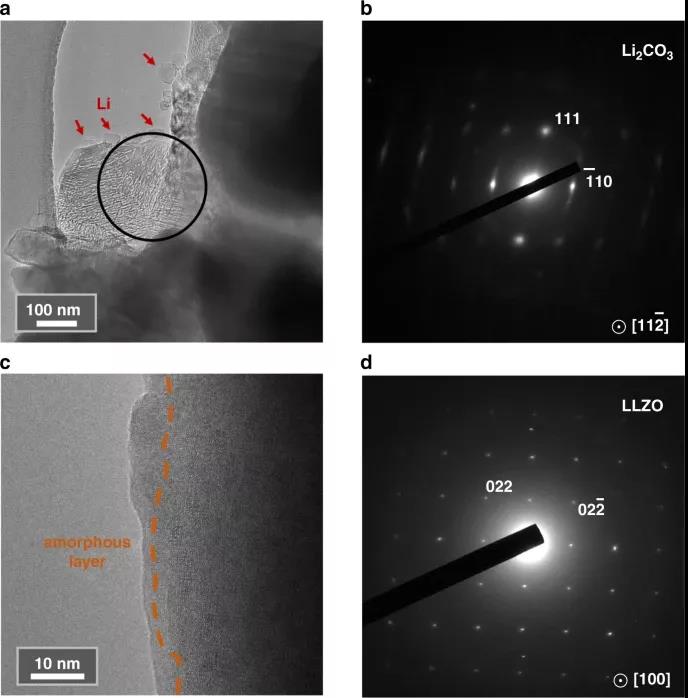

图5 锂从LLZO的表面污染层中生长

与以前的报道相比,此次高分辨率观察表明锂金属不能在纯LLZO相上生长,真正的来源可能来自碳酸锂污染,与扫描电镜等低分辨率分析方法相比,低剂量高分辨率成像、透射电镜电子衍射以及电子能谱元素测定的结合是综合分析锂生长现象的关键。

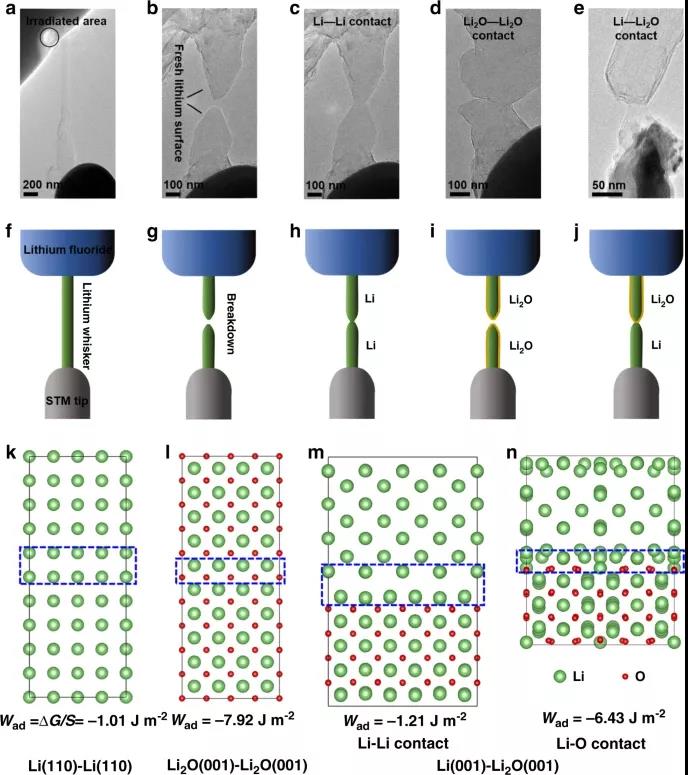

图6 锂金属的接触特性

结合第一性原理计算,讨论了碱金属粒子的形成机理。很明显,反应是由电子束引发的,加热效应不应是碱金属颗粒形成的主要驱动力。此外,对碳酸盐和氟化物在真空条件下的热分解进行了第一性原理计算,证实热分解不应是主要的反应机理。因此,碱金属的形成归因于辐解和充电效应。

纵观全文,该方法在不同的实验中表现出很好的兼容性,在其他原位实验中的应用也是可以预见的。作为实际应用,研究者澄清了锂金属电池固体电解质中锂金属生长的模糊性。另一方面,展示了一种直接研究锂金属及其表面钝化氧化层接触性能的方法,这将有助于更好地理解锂离子电池中的锂枝晶和固体电解质界面问题。

Unravelling the room-temperature atomic structure and growth kinetics of lithium metal, nature communications, 2020, https://doi.org/10.1038/s41467-020-19206-w

免责声明:以上内容转自微算云平台。文章仅代表作者个人观点,不代表新威研选立场。