通过精确调控金属中心的配位环境,进一步提高过渡金属氮碳(M-NC)催化剂的活性,可用于改善锂硫电池的电化学性能。近日,哈尔滨工业大学张乃庆教授团队报道了一种具有均匀稳定Fe-N2配位结构的Fe-NC材料。不饱和的Fe-N2中心可以作为多功能位点,锚定多硫化物(LiPSs),加速LiPSs的氧化还原转化,降低Li2S分解的反应能垒。因此,在2 C的电流密度下,基于Fe-NC材料为硫载体的锂硫电池可稳定循环2000圈。相关论文以题为“Precise Synthesis of Fe‑N2 Sites with High Activity and Stability for Long-Life Lithium−Sulfur Batteries”发表在ACS Nano上。

锂硫(Li−S)电池因其高理论容量(1675 mAh g−1)和能量密度(2600 Wh kg−1)而备受关注。然而,可逆的充放电过程依赖于复杂的多步电子转移和具有一系列中间产物的多相转化过程。硫物质的电绝缘性限制了关键的电子转移过程,而可溶性多硫化锂(LiPSs)中间体(Li2Sx,4 ≤x≤8)在正极和负极之间的迁移导致活性物质的损失和锂负极的腐蚀。此外,缓慢的氧化还原动力学导致LiPSs堆积在正极中,进一步加剧了穿梭效应。

最近的研究表明,由过渡金属(M=Fe、Co、Ni等)在氮缺陷部位配位形成的金属氮碳(M-NC)中心,在氧还原反应和锂硫电池中表现出优异的催化活性。值得注意的是,M-NC中心的电催化活性强烈依赖于金属原子的配位结构(M-Nx)。

基于以上考虑,在这项工作中,研究者合理地选择氮化碳(CN)作为载体制备了Fe-N2(Fe-N2/CN)复合材料。当Fe-N2/CN作为Li-S电池的硫载体时,Fe-N2不饱和中心不仅能提供强大的LiPSs吸附能力以防止穿梭效应,而且能促进界面电荷转移,加速LiPSs的氧化还原动力学。此外,还可以降低Li2S分解的反应能垒促进其分解。

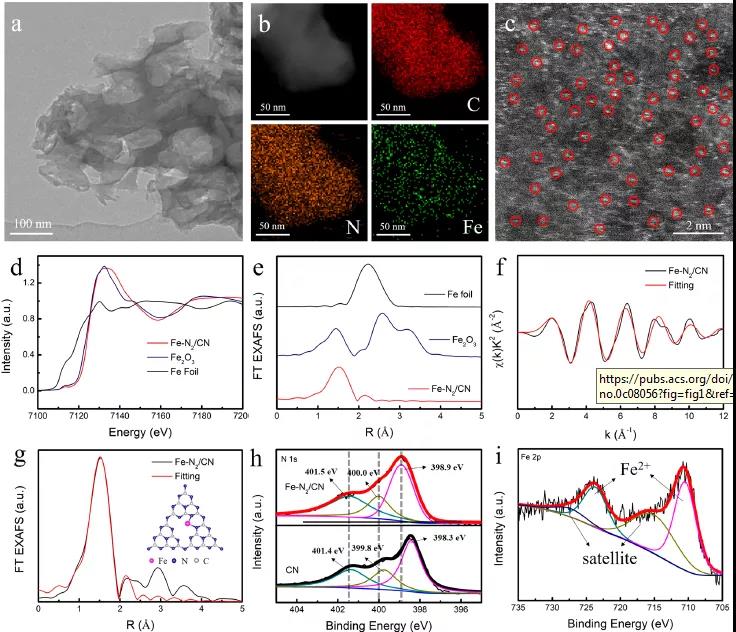

要点1:Fe-N2/CN的形貌和结构表征

通过TEM、SEM、相应的元素mapping以及HAADF-STEM证实了Fe和N原子在Fe-N2/CN中的均匀分布。XANES和EXAFS表征说明Fe原子与CN载体的N原子配位,形成Fe-Nx。根据图1f,g中的EXAFS曲线拟合,计算出的Fe原子的平均配位数为2.1,即一个Fe原子与两个N原子配位形成Fe-N2。

图1 Fe-N2/CN的形貌和结构表征

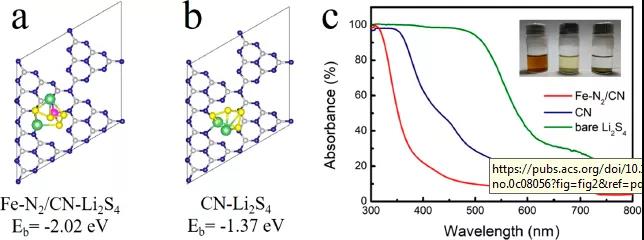

要点2:Fe-N2/CN对LiPSs的吸附能力

利用密度泛函理论(DFT)计算了LiPSs与Fe-N2位点之间的相互作用。相关基质与Li2S4之间的结合能(Eb)负值越大,对Li2S4的锚定作用越强。如图2a,b所示,Li2S4在CN和Fe-N2/CN表面上的结合能分别为-1.37和-2.02 eV,表明Fe-N2对Li2S4的锚定作用更强。此外,如图2c所示,将Fe-N2/CN加入到Li2S4溶液中,溶液的颜色由暗黄色变为近乎透明,而加入CN的Li2S4溶液仍保持淡黄色。相应的UV/vis吸附光谱也进一步证实了Fe-N2位点对LiPSs的较强吸附能力。

图2 Fe-N2/CN对LiPSs的吸附能力

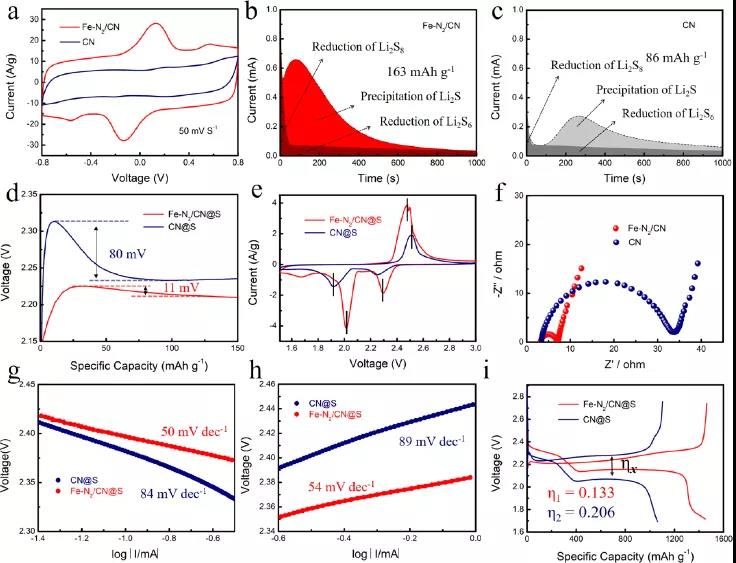

要点3:Fe-N2/CN的电催化作用

首先分别组装了相同Fe-N2/CN电极和相同CN电极的Li2S8对称电池,以表征Fe-N2位点的电催化作用。如图3a所示,具有Fe-N2/CN电极的对称电池的CV曲线表现出增强的极化电流和两对明显的氧化还原峰。相比之下,CN电极的氧化还原峰对不明显,极化电流显著降低,说明Fe-N2位点可以有效地促进LiPSs的液-液可逆转化。

为了进一步研究液-固-液相变过程在充放电过程中的加速效应,对Fe-N2/CN和CN电极进行了恒电位放电和恒电流充电实验。如图3b,c所示,Fe-N2/CN电极较早和较高的电流峰值表明Fe-N2/CN的Fe-N2位点可以加速Li2S的慢动力学沉积过程。此外,如图3d所示,在初始充电阶段,两个恒流充电曲线都出现了短暂的电压突变,这反映了Li2S活化的过电位。Fe-N2/CN电极的过电位为11 mv,明显低于CN电极(80 mv),证实了Fe-N2位点在Li2S活化过程中具有良好的增强作用。

为了进一步研究Li-S电池中Fe-N2位点的电催化反应性,将多孔Fe-N2/CN和CN纳米片用作扣式电池的硫载体。图3e显示,与CN@S相比,Fe-N2/CN@S 的CV曲线表现出更高的氧化还原峰电流和更低的极化,表明LiPSs的转化更快,反应能垒更低。为了进一步研究Fe-N2的催化活性,根据相应的CV曲线计算了Tafel斜率(图3g, h)。较低的Tafel斜率表明,Fe-N2/CN@S中LiPSs的氧化还原反应动力学增强。此外,与CN@S相比,Fe-N2/CN@S的相应电化学界面阻抗谱(EIS)在高频区域显示出明显更小的半圆(图3f),这表明LiPSs加速的氧化还原转化归因于电荷转移电阻的降低。以上结果证明,Fe-N2活性位点的电催化作用促进了S8向Li2S的可逆转化。

图3 Fe-N2/CN的电催化作用

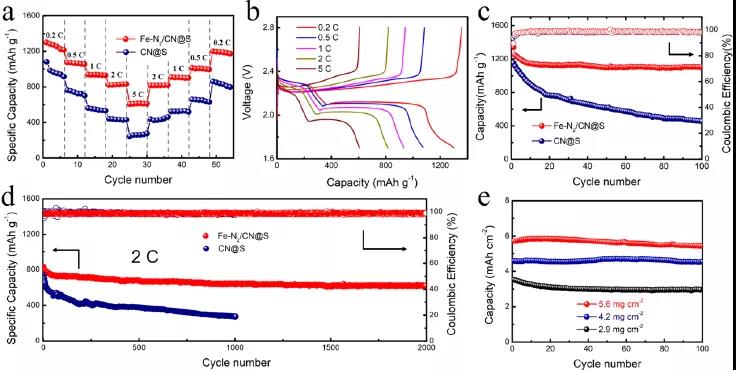

要点4:基于不同硫载体的锂硫电池的电化学性能

为了评估基于Fe-N2/CN@S和CN@S正极电池的充放电性能,首先在图4a中以0.2至5 C的电流密度下测试了倍率性能。Fe-N2/CN@S正极在0.2 C下显示出1301 mAh g-1的高比容量。当电流密度增加到0.5 C,1 C,2.0 C和5.0 C时,Fe-N2/CN@S正极的可逆放电比容量分别为1075、940、812和607 mAh g-1,电流密度恢复至0.2 C时,放电比容量恢复至1200 mAh g-1,证明了Fe-N2/CN@S正极具有良好的可逆性和稳定性。

此外,基于Fe-N2/CN@S正极的Li-S电池在长期循环过程中也可以保持很高的稳定性,在2.0 C下进行2000次循环后,获得了620 mAh g−1的优异可逆比容量,每圈循环的容量衰减低至0.011%,库仑效率稳定在98%以上(图4d)。此外,为扩展Fe-N2/CN载体的实际应用,在图4e中研究了高硫负载的Fe-N2/CN@S正极的电化学性能。在0.2 C的电流密度下,硫负载为2.9、4.2和5.6 mg cm-2的电池在100次循环后分别可以保持1068、1071和964 mAh g-1的高可逆容量。

图4 基于不同硫载体的锂硫电池的电化学性能

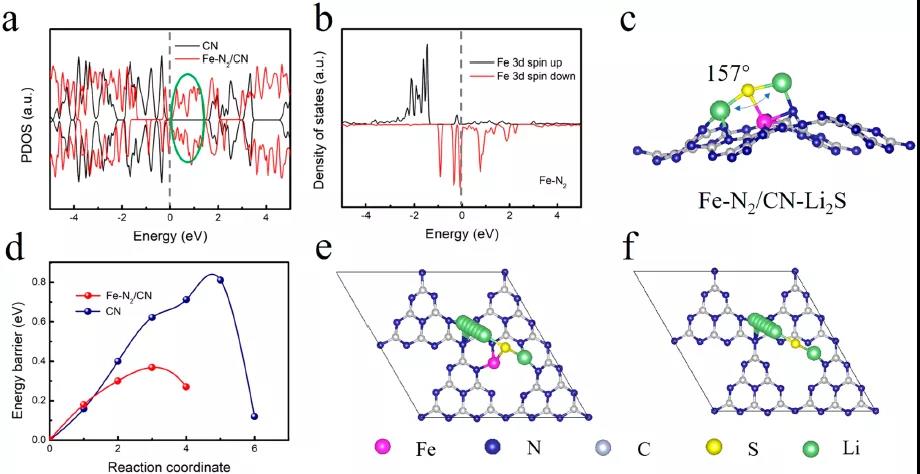

要点5:Fe-N2位点在LiPSs转化过程中的催化机理

为了更深入地探讨Fe-N2位点催化作用的内在原因,分析了Fe-N2位点的电子结构和热力学构型。如图5a所示,Fe-N2/CN的计算态密度(DOS)在费米能级附近比在CN处显示更多的峰,说明铁的掺杂可以提高CN载体的本征电导率,有利于LiPSs氧化还原转化过程中的电子转移。另外,如图5c所示,理论分析表明,Li2S通过牢固的Fe-S和Li-N键锚定在Fe-N2位点。Li2S的键长(Li-S)和键角(Li-S-Li)变宽表明Li2S分子被激活。因此,大大降低了Li2S分解的反应能垒。计算得出的分解能曲线(图5d)和相应的详细分解路径(图5e,f)表明,Li2S在Fe-N2部位的分解能垒较CN低,这说明Fe-N2位点在促进Li-S键的断裂和实现快速的固液相转变方面具有优势。

图5 Fe-N2位点在LiPSs转化过程中的催化机理

综上所述,这项工作设计并合成了具有精确Fe-N2配位结构的Fe-NC材料,并探索了Fe-N2位点在LiPSs转化过程中的催化机理。电化学研究和DFT结果表明,不饱和Fe-N2可以作为一个双功能位点,锚定和激活LiPSs,加速S8向Li2S的可逆转化,因此,当合成的Fe-N2/CN用作Li-S电池的硫载体时,显著改善了电池的电化学性能。

Precise Synthesis of Fe-N2 Sites with High Activity and Stability for Long-Life Lithium−Sulfur Batteries. ACS Nano (2020). DOI: 10.1021/acsnano.0c08056

https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.0c08056

免责声明:以上内容转自微算云平台。文章仅代表作者个人观点,不代表新威研选立场。