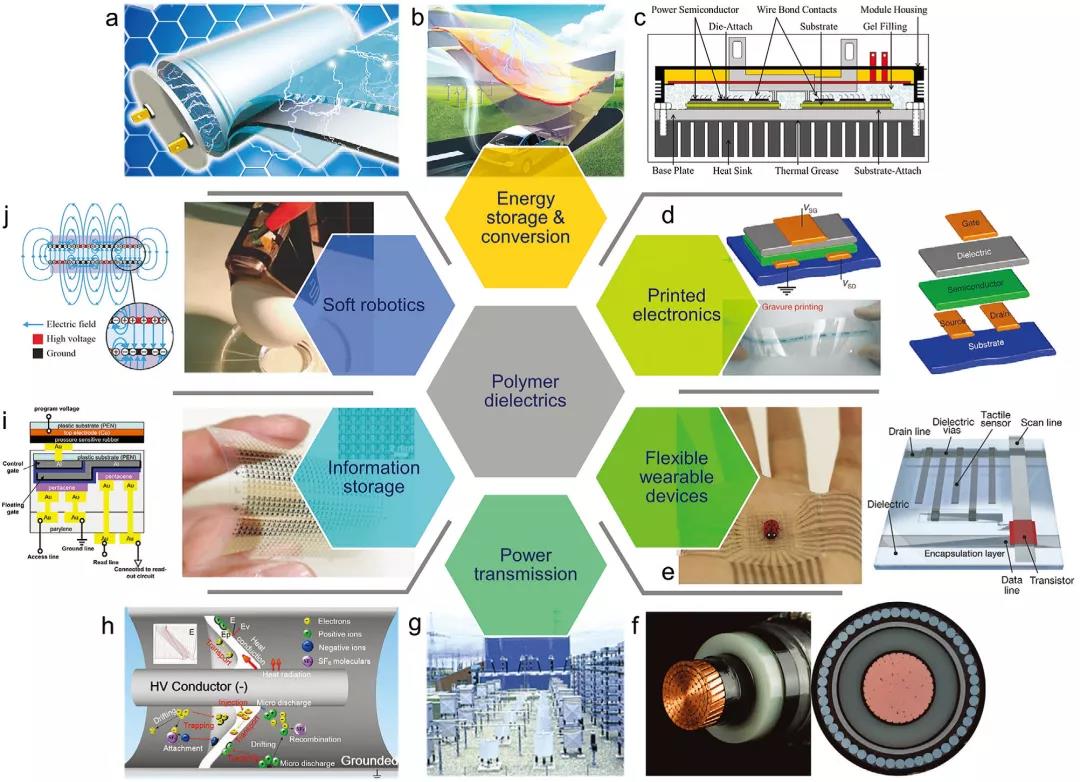

图1 聚合物电介质的主要应用领域

在众多聚合物中,例如,低密度聚乙烯(LDPE)、交联聚乙烯(XLPE)、聚丙烯(PP)和聚酰亚胺(PI)等聚合物具有高击穿强度、高电阻率、重量轻、制造成本低等优势,在电能存储、印刷电以及柔性可穿戴电子等领域有广泛的应用。电子电气设备的故障通常发生在承受强电场和高电位的电介质或绝缘元器件中。尽管气体或液体材料在电损伤后具有高度的可自愈合性,特别是,一些半液态半固态硅凝胶表现出自愈行为。通常人们认为,聚合物中的电损伤长期以来被认为是永久性缺陷,但快速增长的电力和电子产品需求和消费都要求高介电聚合物具有高可靠性和长寿命。因此,具有自愈功能的柔性电介质正成为一个新兴的研究领域,并引起研究者们的广泛关注。

近日,清华大学何金良教授、李琦副教授等在聚合物基电介质自愈合方面进行综述和展望。本研究首先系统地介绍了具有自修复特性聚合物电介质的合成、关键技术以及最新进展。在此基础上,作者详细分析了采用机械损伤修复方法实现聚合物电介质在电损伤修复中的可行性、修复机理。此外,作者还重点介绍了近些年出现的聚合物电介质电损伤的自愈方法,提出了开发新型自修复介质聚合物的关键机制。最后,作者对自修复聚合物电介质材料的未来应用方向进行了展望。

该工作以标题“Self-Healing of Electrical Damage in Polymers” 发表于国际顶级学术期刊Advanced Science上。

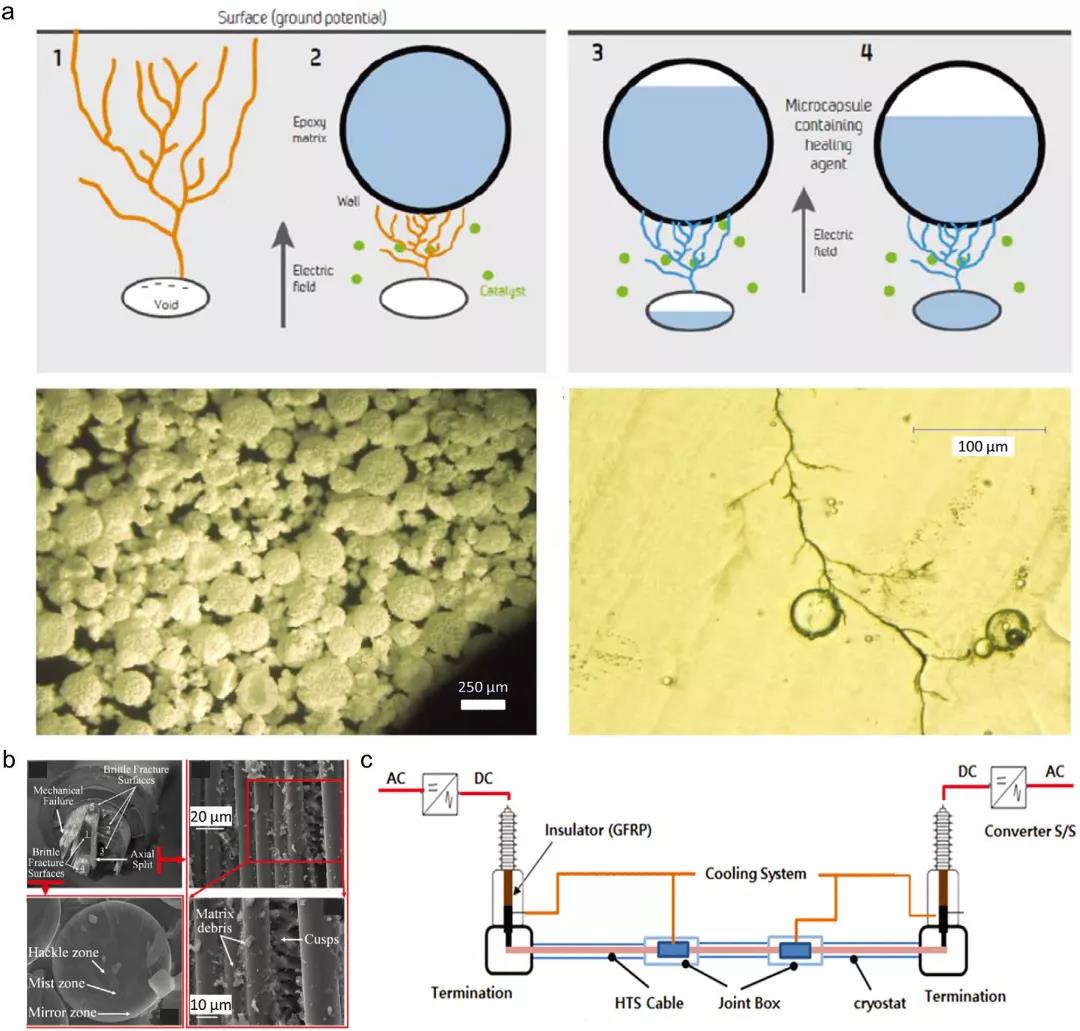

图2 聚合物电介质的电树枝损伤

电树枝主要是由于电介质材料的内部缺陷所引发。在高电场下,空间电荷注入电介质中,加速电树枝的形成,并从电介质材料的缺陷区域开始发展。在初始阶段之后,电树枝的生长过程通常缓慢发展,并呈现间歇性的、逐步的生长趋势。最后进入一个相对缓慢的传播期,并伴随着树枝的分裂。值得注意的是,分支通道的形成削弱了树梢的局部电场,并可能导致电树枝的生长停止。但在电树枝持续发展阶段,当最前端的树枝接近相反的电极时,电树枝的生长速度加快。最后,在失控阶段,加速的增长的电树枝变成灾难性的崩溃,形成了一个微米到毫米级的通孔。实际上,电树枝是涉及多尺度的损伤,在树枝末端含有微尺度裂缝和纳米级空隙,所以,作者认为自愈合的尺度应该涵盖从纳米到毫米的范围。

图3 非本征自修复聚合物电介质的早期研究和应用前景

对于外源性自愈方法,当材料基体因损伤而破裂时,嵌入聚合物基质中的液体修复剂通过毛细管效应释放到受损区域,然后在金属催化剂作用下使其聚合。然而,电树通道通常非常细(纳米级到几微米直径),并且在其生长之前具有有限的分支长度(低于或毫米级)进入不受控制阶段,因此电树枝裂缝与催化剂结合的机会很低,与机械裂缝的愈合相比,产生的有效愈合效率要低得多。此外,加入含金属催化剂会降低介电聚合物的绝缘性能,带来额外的绝缘缺陷,并增加出现电树枝的可能性。利用可在外部刺激下或与其他反应物接触后固化的愈合剂,开发了各种无催化剂的单组分外部自愈系统,为开发无催化剂自愈性介电聚合物提供了参考。

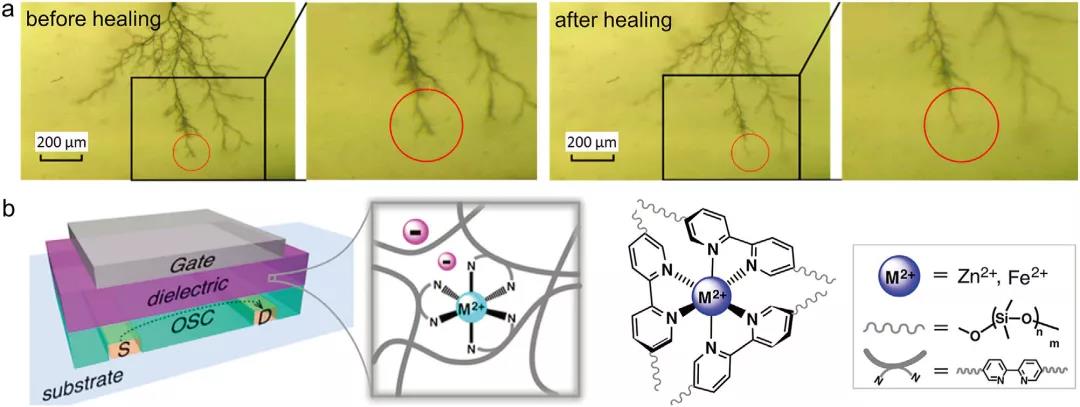

图4 本征自修复聚合物电介质的早期研究和应用前景

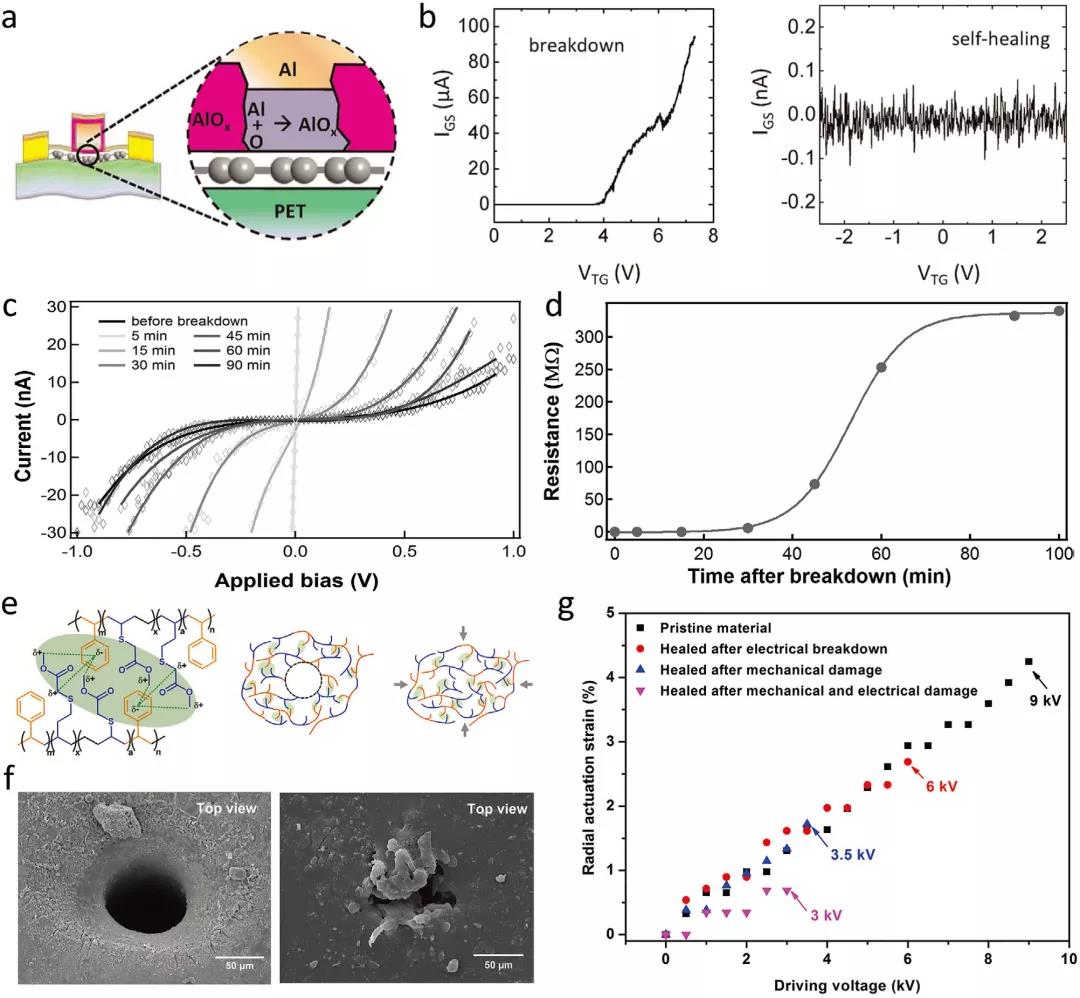

本征自修复材料通常可以在有/无外部能量输入(如热、光和电磁场)的情况下实现分子水平和微尺度的愈合。动态自愈材料可以在没有外部刺激的情况下自动修复损伤,而可逆和不可逆共价键合自愈网络通常需要外部能量来引发愈合的化学反应。对于容易电离并在高电场下产生高泄漏电流的离子和金属配体相互作用网络,可能的低压情形下有广泛应用,包括柔性电子学、水凝胶离子电子学、软机器人、有机场效应晶体管等。另外,还有将金属-配体配位作为交联位点引入到PDMS介质中,赋予聚合物在环境条件下的快速自愈能力。一般来说,大多数本征自愈热塑性塑料只能修复玻璃化转变温度(Tg)以上的损伤,使得聚合物链能够流入裂纹区域并重建网络。

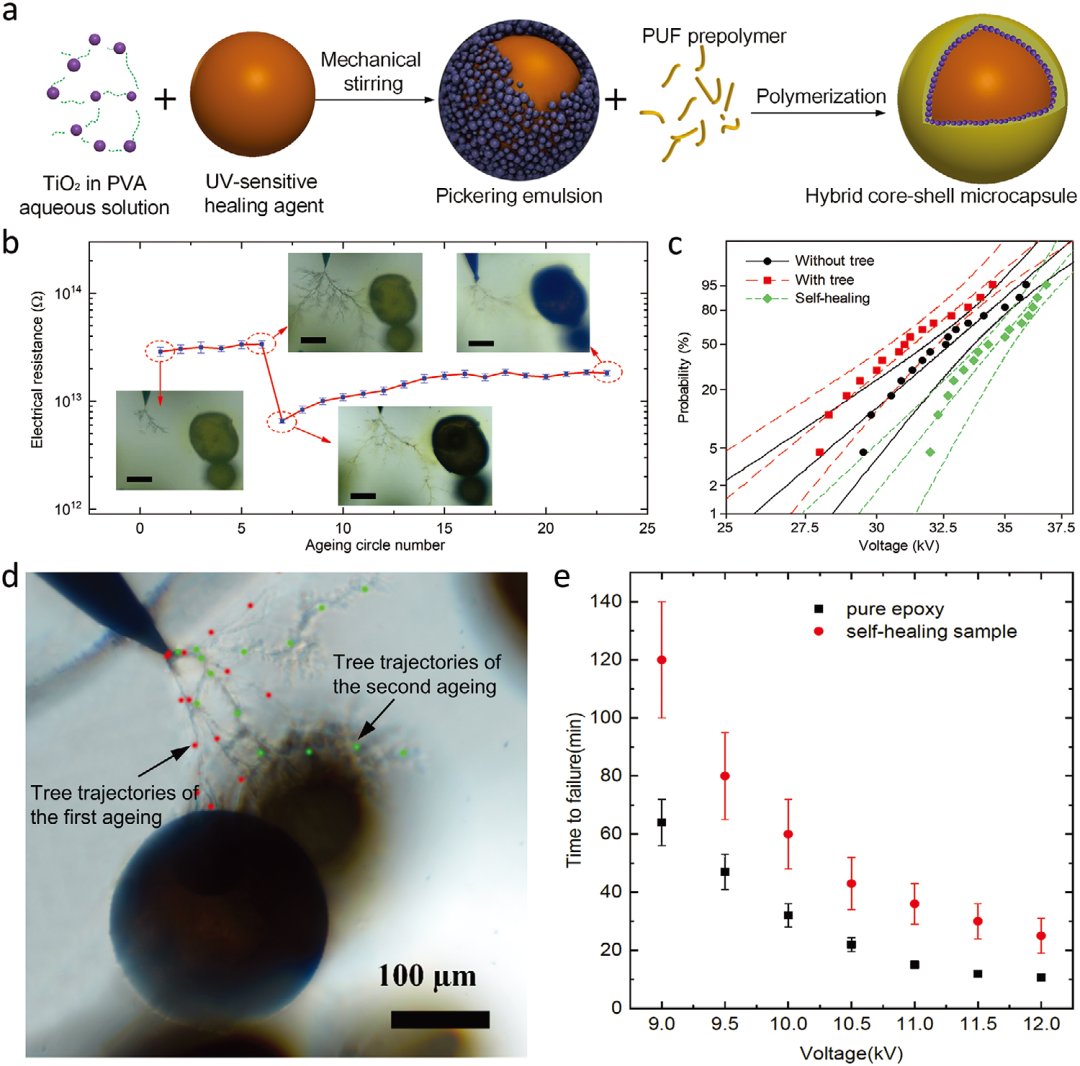

图5 热固性树脂电树枝损伤的微胶囊原位自愈合

基于植入式愈合剂的自愈方法可以修复电树生长阶段的微尺度损伤。为了消除催化剂对绝缘性能的不利影响,Gao等人设计了一种无催化剂微胶囊自愈方法,利用电树枝过程产生的原位电致发光(UV光发射)来触发愈合剂的固化。为了尽量减少液体愈合剂对聚合物基体电绝缘性能的不利影响,复合材料设计了介电不均匀性,它引导电树枝向最近的微胶囊传播,并使愈合剂的添加量相对较低。此外,将SiO2纳米粒子与固化剂混合,以减少微胶囊对电绝缘性能的负面影响,使自修复复合材料保持了原始环氧聚合物的90%左右的介电击穿强度。

图6 介电薄膜击穿的自愈性

“自愈”薄膜电容器电介质具有耐受电击穿的能力。“电介质自我修复”通常被称为“自我修复”的“电介质损伤”,各种超薄单分子膜(厚度为几纳米)和薄膜聚合物(厚度小于数十微米)可以自动修复有或无可逆键的击穿点。以离子交联自愈网络为例,薄膜的击穿孔非常小(小于10 μm),离子部分能够流入孔中并在高温下愈合材料。据报道,一种介电弹性体能够通过分子间的静电相互作用下修复510 μm厚的巯基乙酸甲酯改性丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物薄膜中的电击穿孔。

图7 自愈合体系的概念设计

自Tanaka发现“体积相变”现象(凝胶因环境变化而发生体积可逆变化)后,凝胶材料引起了广泛的研究兴趣。一些聚合物凝胶可以在外界刺激下引起弯曲运动和溶胀扩张变化,包括温度、光照、电场、磁场变化等。在这一概念设计中,刺激反应性聚合物可作为外壳材料来组成智能微胶囊系统。智能微胶囊可以响应局部放电的电场畸变、磁场和紫外线辐射,然后主动释放嵌入的愈合剂/增强剂,修复/强化受损区域。除了自我修复外,多应力耦合刺激响应策略可用于触发智能绝缘复合材料系统,以实现自修复、自适应强化和其他功能,这为电子和能源应用中的智能聚合物电介质设计创造了条件。

介电聚合物电损伤自修复作为一个新兴的领域,它与传统的电介质和绝缘材料研究有很大的不同,并使自愈概念从机械断裂扩展到聚合物电损伤。电介质的可靠性和电学性能的可持续性大大提高了电介质的电学性能,为电介质的可持续发展和电学性能的全面恢复提供了思路。

Self-Healing of Electrical Damage in Polymers, Advanced Science, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/advs.202002131

免责声明:以上内容转自微算云平台。文章仅代表作者个人观点,不代表新威研选立场。