引言

经过数十年研究人员对电池材料的不断改进,便携式手机的电池容量不断增加,性能不断提升。电池由镍镉电池,镍氢电池,转变为现在最常用的锂电池。现在我们手机中的电池,准确来说是锂聚合物电池。其容量的提高方式包括以下几种:

1. 改进导电性:研发高强度高导电性的电解质膜

2. 改进结构:研发特殊的聚合物框架,提升电导率

3. 改进添加剂:研发各类新型添加剂,改善电池性能

4. 正极改进:研发新型共掺杂型正极材料,由早期的钴酸锂正极转变为类似三元的锂电池。

5. 负极改进:研发新型的硅碳负极

前面四种改进方式在早些年已经研究的较为成熟,而第五种改进方式是我们现在在手机发布会中电池这一环节最经常见到的。在过去的五年内,电池容量增长最快的是最近两年,部分品牌手机由4610mAh直接增长至7000mAh(小米14到小米17),增幅超50%。这其中很大一部分原因是来自于负极材料的改进。

在本文中,我们将会详细解释硅碳负极膨胀的原因,总结几种改善硅碳负极的方法,以及提及一个被大众忽视的,且手机厂商们没有告诉我们关于手机使用硅碳负极的缺点。当然在文章末尾您可以了解我们有哪些设备能测试3C类电池。

硅碳负极:常规的锂聚合物电池的负极一般为石墨,理论比容量为372mAh/g,而硅的理论比容量高达4200mAh/g,意味着如果能使用硅完全替代石墨,则可以省出很大的体积和质量给到正极,从而提升电池整体的容量。但是硅在充放电过程中的体积膨胀率高达300%,无法完全替代石墨。而硅碳负极是一种用于锂离子电池的先进负极材料,它结合了纳米硅的高容量和碳材料的结构稳定性。通过将硅颗粒与碳基体复合,既提升了电池能量密度,又利用碳的缓冲作用抑制硅在充放电过程中的体积膨胀,防止电极粉化。当前手机电池中硅含量已提升至约15%,是实现高容量电池的核心技术之一。

硅碳负极膨胀的原因

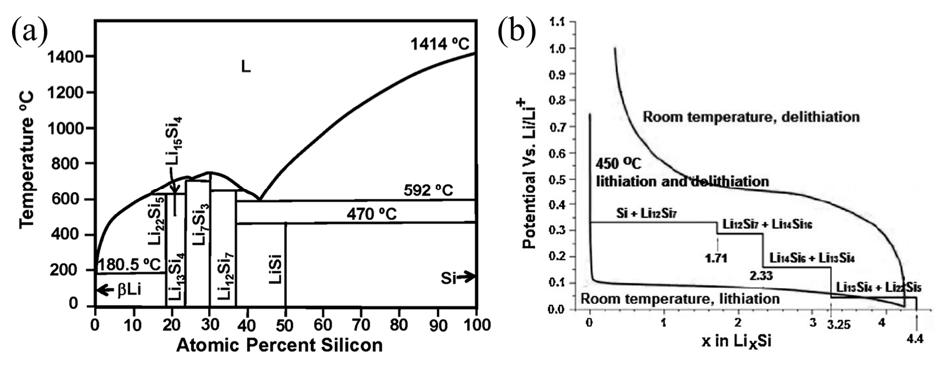

主要原因与硅的储锂机制有关。从Li-Si相图(图1)可以看出,锂硅合金有多种不同组分的合金相,如Li12Si7,Li7Si3,Li15Si4,Li22Si5。根据硅的嵌锂脱锂曲线图可以看出,各种相态对应着0.33V,0.29V,0.16V,0.04V的电压平台,这意味着,在充放电的过程中,由于这些没有纯硅相致密的各种合金相的产生,占据更大的空间,破坏了原本稳定的结构。加上硅原子最多能与4.4个锂离子进行结合(形成Li22Si5),而普通石墨六个碳原子才能与一个锂离子结合(形成LiC6),如此高的储锂能力,使大量的锂离子进入,形成新的,更松散的合金相,导致硅的晶格常数显著增大。这在宏观上就表现为剧烈的体积膨胀。简单来说,硅膨胀的原因,就像海绵吸水,体积变化大,且在释放锂离子后,像海绵多次脱水后,出现结构松弛,破裂等不可恢复的损伤。

图1 (a)Li-Si体系相图,(b)Si电化学锂化/脱氧曲线

改善硅碳负极的方法

硅材料纳米化:硅材料纳米化后,可以提供更多的空隙容纳体积膨胀,减少材料内部的机械应力,防止材料破碎。纳米结构减短了离子和电子的传输路径,利于提高充放电速率。常见 的硅材料纳米化策略有:纳米化球状硅颗粒与碳材料混合、直接生成硅纳米线,以及在集流体上沉积二维薄膜等。

碳复合与结构设计:与硅材料结合的的各类碳材料(无定形碳,多孔碳,中空碳壳等。目前主要使用的碳源类型有石墨,石墨烯,二烃基石墨,碳纳米管等,新型的碳源有生物质衍生纳米结构碳,含碳气体衍生碳及金属有机框架材料等。),既能提供连续,柔性的导电网络,还能缓解硅的体积膨胀,隔绝硅与电解液的直接接触,形成稳定的SEI膜。这种复合与结构设计,往往是在硅纳米化的基础上进行,是目前商业化硅碳负极常用的方案。

![]()

图2 三种碳源与硅纳米颗粒复合,(a):石墨,(b):石墨烯,(c):石墨炔

多孔级设计:使用酸刻蚀法,制备多孔硅骨架,能够在材料内部形成缓冲空间,从而缓解硅体积膨胀产生的机械应力,同时,多孔硅具有更大的比表面积,有利于快速充放电,但直接与电解液接触会有大量副反应产生,所以通常也需要与碳材料进行复合。

粘结剂与电解液添加剂的优化:使用自修复,高弹性的聚合物粘结剂,能在硅体积膨胀收缩时将其紧密粘合,防止电极材料脱落。氟代碳酸乙烯酯(FEC)电解液添加剂能在硅表面形成更柔韧,更稳定的SEI膜,在硅膨胀收缩时不易破裂,避免了持续的SEI膜生长,提高电池的循环寿命。

研究人员提出的改进方法主要为使用各类碳源组成多种特殊的碳骨架,包覆在硅颗粒外层,改善导电性以及抑制硅的膨胀。目前主要使用的碳源类型有石墨,石墨烯,二烃基石墨,碳纳米管等。新型的碳源有生物质衍生纳米结构碳,含碳气体衍生碳及金属有机框架材料等。

通过以上各种改善硅碳负极的方法,目前的硅碳负极已具备较高的性能。目前手机电池负极的硅含量从早期的6%提高到了15%,因而大幅度提高了电池的能量密度和容量。

电池快充

除了在容量方面进行提升,手机电池还在充电速度,循环寿命等方面进行了升级。曾经苹果的5V 1A充电器,如今已经升级到最高20V 2A(15V 2.67A),而中国一些厂商充电功率甚至能达到240W,研发出了320W充电功率的实验室快充原型。

.jpg)

图3 苹果充电头。左:5V 1A,右:20V 2A(15V 2.67A)

但,说点你可能不知道的?

现在手机电池的容量大幅度提高,但是手机充满电的时长变长了,这是由于电池的充电功率没有提高。进行电池测试的研究人员都知道,测试过程中可以设置电池充放电的倍率,此时,电池充满电所需的时间与电池的体积大小,容量大小几乎无关,这是因为,如果设置了1C的倍率充放电,在添加电池活性物质及理论比容量后,设备会根据数据自动调整电流大小,相同电池材料体系下的大容量电池将使用大电流进行充放电,小容量电池将使用对应的小电流进行充放电,而这两者是同一种电池材料体系,所以理论上其1C的循环充放电曲线及循环寿命基本相近。这就说明,同种材料体系的大容量手机电池,相较于以前的小容量电池,充电的电流是可以提高的,而电压是不变的,对应的充电功率就是可以提高的,这并不会对电池寿命有不利的影响,这样电池充满电的时间才会相同。而现在的电池容量提高而充电功率没有明显提高,就意味着电池的倍率充放电能力有了下降。原本的手机电池如果最高充放电功率为90w(实际峰值为60W+),对应的电池平均充放电倍率接近2C(30min+充满),而现在的90w,对应的电池平均充放电倍率仅为不到1.2C(50min+充满)。在正极材料改变不大的情况下,这是由于大电流下,硅材料迅速嵌入锂离子会导致:

材料迅速膨胀,内外膨胀速度差过大,导致产生巨大的剪切应力,导致颗粒破裂或粉化,电极脱落,甚至破坏集流体。同时,多次的膨胀还可能撑破SEI膜,产生新的SEI膜,导致容量下降以及电池的内阻增加。过厚的SEI膜还会阻碍锂离子的传输,加剧极化。

严重的极化现象。离子扩散速度和电子运动速度差过大,界面反应速率达到极限,导致浓度差极化和电化学极化急剧增加。这会导致有效的充放电电化学窗口变窄以及提前触发电压极限,从而使容量大幅度降低。

大电流下,锂离子嵌入晶格的速度远远跟不上锂离子向负极迁移的速度,锂离子无法及时嵌入晶格,会在负极表面停留,当负极表面电位低于锂的析出电位时(0V vs Li/Li+),锂离子就会直接与电子结合形成金属锂,沉积在负极表面。不仅会消耗活性锂和电解液,产生的枝晶锂如果不断生长,也可能会刺穿隔膜导致正负极接触,引起内部短路,造成热失控甚至爆炸。

这些缺点,导致了使用硅碳负极的手机很难在更高功率的充放电下,保持良好的循环寿命,所以各手机厂商在提高了电池的容量后,选择了维持原本的充电功率,实际上是降低电池充放电的平均倍率,以保证手机电池的使用寿命,毕竟消费者能够接受,手机电池续航从最初的十个小时,使用一年后降低到九个小时,而不能接受使用几个月后就降低到六个小时。

手机电池和常规电池一样,也需要进行一系列的电池测试,包括循环测试,CV测试,EIS测试,GITT测试,DCIR测试,倍率充放电测试,长循环老化测试等。NEWARE 3C测试仪器已经可以用于手机电池的测试,可以覆盖5V-30V,6A-30A的测试条件。如果需要进行恒温测试,还可以选择不同规格的温箱进行搭配。常规恒温箱温度范围覆盖0℃至85℃,温度波动小于1℃。如果有更高特殊需求,例如低温测试,也可以选择WGDW系列,温度覆盖零下70℃至150℃,温度波动小于0.5℃,还可以选择多温区温箱,同时进行不同温度下的电池性能(WHW系列最高可支持四温区,WGDW系列最高支持双温区)。如果您的测试空间有限,也可选择自带PC的测试一体机,占地面积节约超过56%(未包含电脑占地面积)

图4 neware 3C测试系统、一体机测试系统、PC一体机测试系统

参考文献

[1] Jin B, Liao L, Shen X, et al. Advancement in Research on Silicon/Carbon Composite Anode Materials for Lithium-Ion Batteries[J]. Metals, 2025, 15(4): 386.

[2] Wu H, Cui Y. Designing nanostructured Si anodes for high energy lithium ion batteries[J]. Nano today, 2012, 7(5): 414-429.

[3] Park C M, Kim J H, Kim H, et al. Li-alloy based anode materials for Li secondary batteries[J]. Chemical Society Reviews, 2010, 39(8): 3115-3141.

[4] Yu P, Li Z, Han M, et al. Growth of vertical graphene sheets on silicon nanoparticles well‐dispersed on graphite particles for high‐performance lithium‐ion battery anode[J]. Small, 2024, 20(17): 2307494.

[5] Zhang Q, Yang Y, Wang D, et al. A silicon/carbon/reduced-graphene composite of honeycomb structure for high-performance lithium-ion batteries[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2023, 944: 169185.

[6] Li L, Zuo Z, Shang H, et al. In-situ constructing 3D graphdiyne as all-carbon binder for high-performance silicon anode[J]. Nano Energy, 2018, 53: 135-143.